今回はシリーズ初の縄文時代(じょうもんじだい)のイッピン紹介です。縄文時代は、土器を使い始める約1万6千年前から米作りが始まる約2400年前までの時代です。縄文人は木の実の採集、動物の狩り、魚捕りなどを行い、生活していました。

縄文時代に作られた縄文土器の多くは、煮炊き用の鍋や盛り付け用などの器です。もう一つの代表的な物としては、教科書にも出てくる「土偶(どぐう)」があります。おなかの膨らみを表現した物が多く、安産や子孫繁栄(しそんはんえい)を祈るために使われたといわれています。

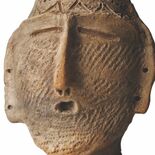

あがた駅南遺跡から出土した土版

残り:約 549文字/全文:850文字

この記事は「下野新聞デジタル」の

スタンダードプラン会員・愛読者(併読)プラン会員・フル(単独)プラン会員

のみご覧いただけます。

下野新聞デジタルに会員登録すると…

- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる

さらにスタンダードプランなら…

- デジタル有料記事の大半が読める

- 教育や仕事に役立つ情報が充実

愛読者・フルプランなら…

- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

ポストする

ポストする