とっても便利で私たちの生活に不可欠なスマートフォン(スマホ)は、今や小学校低学年が手にするほど子どもたちにも身近になりました。使い過ぎによる弊害は多くの専門家が指摘してきましたが、脳科学者で東北大助教の榊浩平(さかきこうへい)さん(35)に改めて聞くと、子どもだからこそ脳への悪影響がより深刻である実態が浮かびました。とはいえ、自力でスマホの使用時間を加減するのは子どもにとって簡単ではありません。榊さんが教育現場や家庭で実践するアプローチは興味深く、私たち大人も含めスマホと適切に向き合うことの“真の目的”が見えてきました。

「動画を見始めると指示が聞こえないのか、コミュニケーションが取れない」「親が家にいない夏休みなど長期休暇の際、朝から動画を見たりゲームをしたりして困っている」

下野新聞社が4月にスマホを使う小中学生の保護者らを対象にしたアンケートを行ったところ、スマホへの依存傾向があり日常生活に支障が出ている子どもたちの実情が浮かびました。

回答者計53人のうち、お子さんの1日当たりのスマホ使用時間については、2割近くの10人が「3時間以上」と回答。主な使用用途については「動画や音楽視聴、ゲーム」(26人)が最多で、「連絡手段」(16人)、「LINEや交流サイト(SNS)などコミュニケーションツール」(6人)と続きました。

動画やゲーム、SNS…。こうしたスマホへの依存はアルコールやギャンブルと同じく、快感を覚える脳内ホルモンのドーパミンの分泌が関係しているとされています。メッセージの通知やSNSの評価「いいね」などでも分泌され、より強い刺激でないと物足りなくなってしまうのが恐ろしいところといいます。

こうしたスマホの多機能性に対し、榊さんは「脳は一度に一つのことしか集中できない」と指摘。「スマホにはたくさんのアプリケーションがある。それを頻繁に切り替えながら使うことが脳に非常なストレスとなり、集中力低下を招く。脳の性質に著しく反している」。ハード面ではブルーライトの影響で、睡眠の質が低下するなどの影響があるといいます。

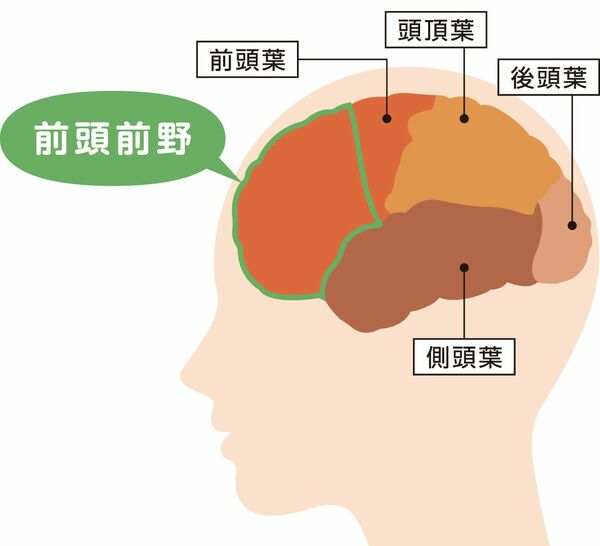

榊さんが脳への影響で最も危惧するのが、「前頭前野と呼ばれる領域の働きが低下する」ことです。

前頭前野は額の裏側に位置し、人間が「人間らしく」あるために欠かせない大切な機能が多く詰まっています。「考える」「理解する」「覚える」といった、子どもにとって勉強で使うような働き。加えて「人の気持ちを推し量る」などコミュニケーション能力や、感情や行動をコントロールする自己管理能力にも関わっています。

前頭前野は、小学校高学年から高校生ぐらいの思春期に爆発的に発達するといいます。「こうした過程にあるため子どもの脳はスマホの影響を受けやすく、この時期の過ごし方がその後の人生を左右するとも言える。この時期にいかに前頭前野を使い、育てておくかが重要なのです」

◇ ◇

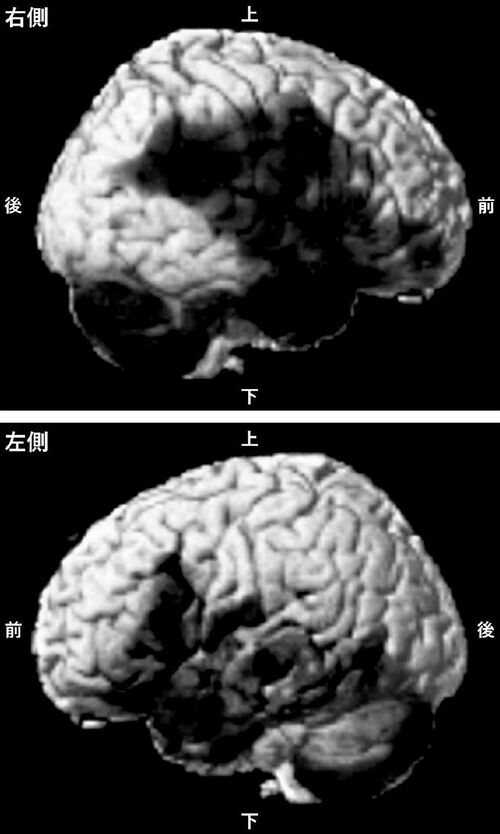

子どもの脳の発達を研究する東北大加齢医学研究所が平均年齢11歳の子ども223人を対象に、スマホなどインターネットの使用頻度と脳の発達について調べた結果が衝撃です。3年間追跡調査し、MRIで調べたところ、インターネットを「ほぼ毎日使用する」と回答した子どもは脳の幅広い領域において発達を示す数値がほぼゼロ、という結果になったのです。

当然、学力にも深刻な影響を及ぼします。

(鈴木祐哉)

◆ ◆

次回31日は、子育て世代のマイホーム探しについて紹介します。近年は、ニーズが変わってきているようですよ。

残り:約 1944文字/全文:3615文字

下野新聞デジタルに会員登録すると…

- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる

さらにスタンダードプランなら…

- デジタル有料記事の大半が読める

- 教育や仕事に役立つ情報が充実

愛読者・フルプランなら…

- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

ポストする

ポストする