詩人や歌人にとって最大の誉れは、名前が残ることより作品が残ること、自分が生み出した詩句が多くの人に愛誦されることではないだろうか。

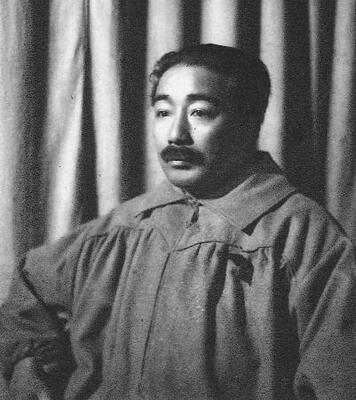

北原白秋(1885~1942年)はそれに成功した詩人といえるだろう。私は旅先で「この道はいつか来た道」と口ずさんだり「からまつはさびしかりけり。たびゆくはさびしかりけり」と小さな声で言ってみたりすることがある。そのとき、いちいち「これは北原白秋作」だと意識しない。それはすてきなことだと私は思う。

東京都目黒区駒場の日本近代文学館で開かれている「北原白秋生誕140年 白秋万華鏡」(6月14日まで)に足を運んで、白秋の言葉にいかになじんできたか気づいた。

■記憶に刻まれる言葉

本展タイトルの「万華鏡」という言葉は、白秋の詩集「邪宗門」に対する木下杢太郎(1885~1945年)の批評の中に出てくるという。タイトルに用いられたのは、白秋の「輝かしさと瞬時に変化する文学世界」を表す言葉としてふさわしいからだという。

私が感じたのは、多くの人の記憶に刻まれ、時々に喚起されるようなフレーズを創る言葉のセンスである。展示されているのは、詩や短歌、童謡、民謡といったものだけではない。他の文学者の本に寄せる序文、絵はがきや手紙、校歌まであるが、どれも印象深い言葉で人の心を捉える。白秋は優れたコピーライターでもあるのだ。

詩集を編むときの工夫や本の装幀へのこだわり、次々と雑誌を創刊していき、才能のある仲間とつながって活動していくさまから、構想力やプロデュース力も感じる。岩波書店から出された白秋全集(1988年完結)は40巻に上るというから、汲めども尽きない表現欲のかたまりのような文学者だったのだろう。

■詩集を編む試行錯誤

本展の目玉は、第1詩集「邪宗門」の誕生を物語る新資料、「『邪宗門』構想綴」である。白秋の才能をいち早く認めた詩人の河井酔茗(すいめい、1874~1965年)の旧蔵資料が文学館に寄贈された。編集委員の中島国彦によると、全集にも収録されている「邪宗門ノート1」「邪宗門ノート2」の間の時期にあたると推定されるという。

原稿用紙20枚をコヨリでとじ、全600ページを想定、後に「思ひ出」に収録される作品を含めて一冊にしたい気持ちが表れている。最終的に「邪宗門」は360ページで出版された。自らの第1詩集をどのような形で出すべきか、試行錯誤したことがうかがえる。

美術家たちとの交流があり、自著の装幀に人並み以上に意匠を凝らした。作品の文学性だけでなく、詩集や歌集の美術的価値も高めることにも心を砕き、自ら挿画を描くこともあった。

■ホモソーシャルな場

雑誌との関わりも深い。「明星」や「文庫」は投稿する立場だったが、創刊から関わった「スバル」、単独で主宰した「朱欒」や「地上巡礼」、弟と始めた出版社が創刊した「ARS」…。それにしても、展示の中に女性の名前がほとんど出てこないし、写真に写っているのも男性ばかりだなと思っていると、編集委員の坪井秀人が「強力でホモソーシャルな文学場を雑誌の編集を通して構築していった」と記しているのを見て、納得する。

例えば、萩原朔太郎(1886~1942年)の詩集「月に吠える」に12ページもの序文を寄せ、絶賛した。冒頭を読むと少々暑苦しい。「萩原君。何と云つても私は君を愛する。さうして室生君を。それは何と云つても素直な優しい愛だ」。「室生君」とは室生犀星(1889~1962年)のことだ。

人妻だった松下俊子との愛に苦しみ、市谷監獄に一時収監されたことで名声が地に落ちたとき、救ってくれたのも文人仲間だ。特に作家の志賀直哉(1883~1971年)はこの時期の白秋を支えた。編集委員の中島は、白秋の志賀への手紙を「恋文のよう」と述べている。「私の悲しい感謝を御受取下さい」「ほんとにせがんですまないけれどもお頼みします」。確かに、濃い情感が漂う。

■幅広いジャンル

幅広いジャンルで活躍したことを示す資料も紹介されていた。「チョッキン、チョッキン、チョッキンナ」で知られる白秋の童謡「あわて床屋」などが収められた「名作絵入童謡 あわて床屋」。本の絵を担当したのは日本画家の清原斉(ひとし)。清原の「あわて床屋」の原画や本の表紙も展示されていて、楽しい。

多彩な活動で知られ、2024年に亡くなった詩人の谷川俊太郎と比べ「さまざまな面で似たところがあった」と指摘されている。2人とも校歌をたくさん書いた。「マザー・グース」の翻訳を手がけた。「世俗から詩が孤立を守ることを潔しとせず、コマーシャリズムの受注生産の創作に対して手を抜かずに取り組んだところは両者共通していた」(編集委員の坪井)という文章に、深くうなずいた。

同時開催の「川端康成の青春」も必見。「そしておれは今でもノベル賞を思はぬでもない」。16歳の時に川端が日記に記した一節が紹介されていて、驚く。川端のノーベル賞受賞は、これを書いた約50年後に実現する。(敬称略/田村文・共同通信記者)

ポストする

ポストする