前編で“ジェンダー(社会的性差)絵本”にだいぶ励まされた記者。とはいえまだ、胸の中にはもやもやが…。ジェンダー平等に向け日光市で開かれた先進7カ国(G7)男女共同参画・女性活躍担当相会合の「日光声明」採択から1年半がたち、状況は好転している? 祖父母世代とのギャップにどう対処すればいい? ジェンダー問題に詳しい宇都宮大DE&I推進センターの川面充子(かわづらみつこ)特任助教に疑問をぶつけました。

男女にとらわれない今どきの学生たち

記者 ドラマ好きの記者としては2024年、「ふてほど(不適切にもほどがある!)」「とらつば(虎に翼)」のヒット作でジェンダー問題が取り上げられたこともあって、ジェンダー平等が体感的にぐっと進むことを期待したのですが、そうでもないような実感です。

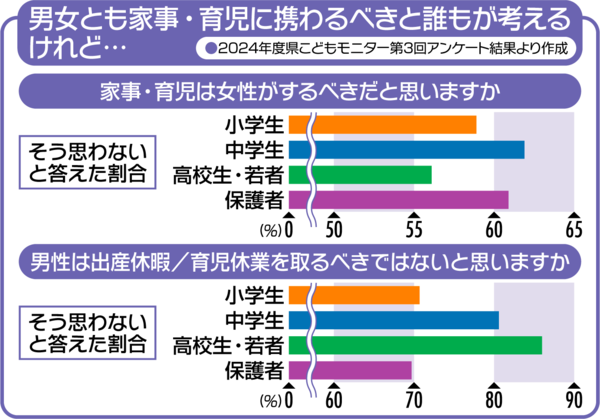

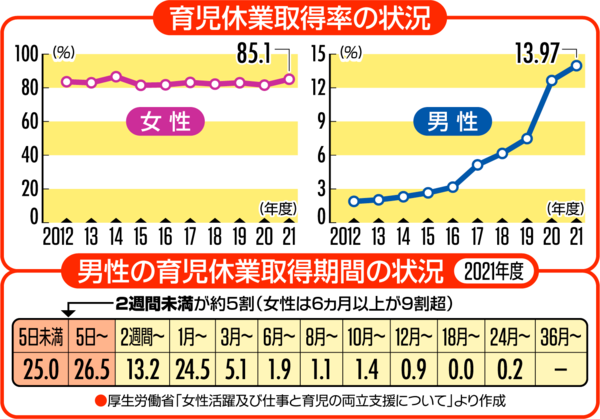

川面特任助教(以下、敬称略) 実際、あまり変わっていません。管理職に占める女性の割合や男性の育児休業(育休)取得率など、目標値に向かい県や大学、企業などでそれぞれ取り組んではいるけれど、思ったほどは進展していません。

講座の場を通じて地域の定年した方たちの声を聞くと、「育児は女性」という考え方が根強く、「評価に響くから」などと、男性が育休を取ることに否定的な傾向が見られます。

一方、近年の学生たちを見ていると専業主婦・主夫志向が消え、みんな「働きたい」と考えている。さらに、女子学生はもとより男子学生も「子育てをしてみたい」「育休を取りたい」と。でもここで、実際には男性が育休を取りづらいというギャップがあります。

学生が感じる不平等に、飲食店のアルバイトで「(接客応対の)ホールスタッフは女性」という決め事を設けているお店があります。以前、こうした不満は女子学生に見られたのですが。男女にとらわれず、やりたいことをやりたいと言えるような環境にはなってきていますね。

記者 「若い人たちの意識は違うだろうな」と思っていましたが、ちょっと驚きです。

川面 やりたい意欲があっても実現できない状況がある、ということを学生の声から感じますね。

祖父母世代がギャップを受け止めるには…

記者 こうした問題は、世代間ギャップを背景に生じているような気がします。ギャップは、親として子どもの世話を頼む機会もある祖父母に対して感じる場面が少なくありません。

残り:約 1223文字/全文:2400文字

下野新聞デジタルに会員登録すると…

- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる

さらにスタンダードプランなら…

- デジタル有料記事の大半が読める

- 教育や仕事に役立つ情報が充実

愛読者・フルプランなら…

- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

ポストする

ポストする