円安や輸入品価格の上昇に伴う物価高が止まらない。

食材や日用雑貨、ガソリンといった生活必需品が軒並み値上がりしているのに所得上昇の兆しはなく、一般家庭の家計はひっ迫する一方だ。

物価高に加え、加速度的に少子高齢化が進む今の日本で、国際的競争力を備えた優秀な人材の育成が喫緊の課題となっている。

言い換えれば、経済的に困窮しているなどの理由で進学を断念し、専門知識やスキルを身につける機会を持てない学生が増えることは、日本が国際社会における競争力を失うということに他ならない。

未来を担う若者の経済的支援は、長期的かつ継続的に取り組むべき社会全体の課題といって良い。

留学や就職のための資格取得サポートなど、入学後も学生を多彩に支援

このように厳しい状況下で進学を控え、受験勉強に励む学生やその保護者にとって、進学に伴う多額の費用負担は頭の痛い問題だ。

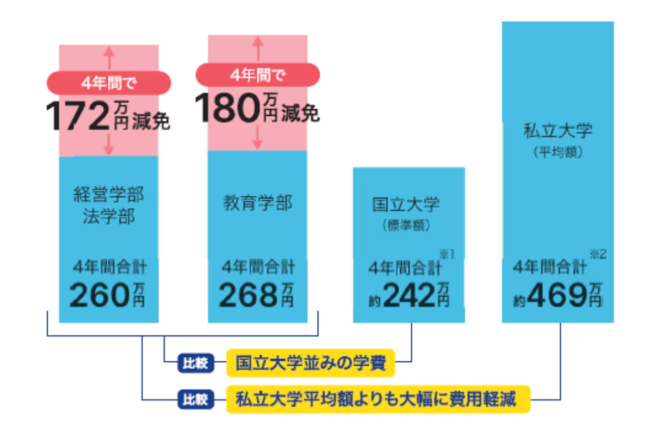

たとえば国立の4年制大学に進んだ場合の学費は4年間で約242万円。私立の場合はさらに費用がかさみ、卒業までにかかる学費は400万円を超える。親元を離れて遠方に進学するとなれば、下宿代や生活費など、より多額の費用負担を強いられることになる。

経済的理由によって希望する進路を断念する学生は、今後ますます増えていくだろう。

4年間の学費を最大180万円減免

学費の捻出が困難な家庭に向けた経済的支援として最もよく知られているものに、独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)や民間団体が提供する奨学金があるが、これらと一線を画す独自の制度で、経済的に困窮する学生を長年支援しているのが白鷗大学だ。

同大はこの制度を通じて、経済的に困窮する学生が安心して学び続けられる環境を提供し、長年にわたって多くの学生を支援している。

同大の「学業特待制度」は、優れた学力を持ちながら経済的な事情によって進学を断念せざるを得ない学生のための制度で、特待生の募集人数は全入学定員の3人に1人以上という規模を誇る。

奨学金は多くの場合、卒業後に返済を求められるが、同大の「学業特待制度」は学費の減免を行うものであり、この点において従来の奨学金とは性質が異なる。また奨学金との併用が可能であるため、学費負担を大幅に軽減できる。

この制度を利用するには、まず「学業特待選抜」を受験する必要がある。

合格すると、経営学部と法学部であれば1・2年時に年間43万円、教育学部であれば年間45万円の学費減免が受けられる。さらに3年進級時、成績優秀者は3・4年時の学費も減免される可能性があるという。この場合、減免額は経営学部と法学部が4年間で最大172万円、教育学部は180万円になり、大幅な負担軽減となる。

12月と1月の学業特待合格者のうち、とりわけ優秀だった学生は全額免除の可能性もあるので、ぜひ挑戦したいところだ。

※1文部科学省「国公立大学の授業等の推移」

※2文部科学省「令和3年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について」より

希望に合った就職に向けた多角的支援に定評

晴れて特待生となれば、学生の本分である学業に全力投球できる。

同制度で減免された学費の活用例として、経営学部で人気の海外短期留学プログラムがある。アメリカやカナダの大学に短期留学し、現地の学生と交流することで、国際感覚と生きた英語力を養う。その成果は目覚ましく、実際に留学後のTOEICⓇテストでスコアを飛躍的に伸ばした例もある。

そのほか資格取得のためのサポートも充実しており、日商簿記やMOS、TOEICⓇといった、就職活動を有利にしうる資格取得が推奨され、取得状況によっては経営学部の特待生選考で優遇されるケースもある。学生にとってはいっそうの励みになるだろう。

より専門性の高い難関資格取得も手厚くサポートしており、専門職を志す学生にとって大きな後ろ盾になっている。

新たに宇都宮試験会場を新設。受験チャンスの多さも魅力

受験チャンスの多さも「学業特待選抜」の魅力のひとつ。12月~3月の間で最大8回の受験機会がある。

さらに学業特待12月・1月選抜は、検定料が25,000円から15,000円に引き下げられるメリットもある。

試験会場として宇都宮会場が新設されて利便性も向上するなど、特待生になるチャンスは年々拡大している。

これらを大いに活用し、自身が望む未来に向けて、精一杯チャレンジしてほしい。

ポストする

ポストする