「待機児童数に含まれなくても、保育園に入れずに困っている家庭が多いのではないか」。子どもが園に入れず育児休業を延長した福岡県の30代女性から、西日本新聞「あなたの特命取材班」に投稿が寄せられた。調べると、保護者が育休中の場合、統計上、待機児童数にカウントしないルールがあった。識者は「保育を必要とする実態が分かる公表に統一するべきだ」と求めている。

女性は育休から復帰予定だった2022年4月の入園を希望したが、申し込んだ保育園に入れず、仕方なく育休を延長した。自治体とのやりとりで、保育園に入れない人がそのまま待機児童としてカウントされるわけではないことを知った。

「育児中」など除外

厚生労働省の集計によると、保育園などの利用を希望したのに利用できていない人は、22年4月1日時点で全国に約6万4千人。ただ、このうち待機児童としてカウントされたのは約3千人。残りの約6万1千人は通称「隠れ待機児童」「保留児童」などと言われる。

なぜか。利用できなかった人のうち、保護者が「特定の保育施設のみを希望」「育児休業中」「求職活動を休止している」│などの場合、待機児童の対象から除外されるという。育休中は家庭での保育が可能と見なされるからだ。入園できずに仕方なく育休の延長を決めた場合でも、延長した育休期間が終わるまでは待機児童に含まれない。

各市町村は国に対し「隠れ待機児童」を含めた詳細な数字は報告している。ただ、福岡県の22年度の発表資料だと、「待機児童100人」「15年度以降で最少」などとし、隠れ待機児童については触れられていなかった。一方、福岡市は待機児童数と隠れ待機児童数を合わせて「未入所数」として示し、自治体によって公表の仕方が異なるようだ。

都市部に集中

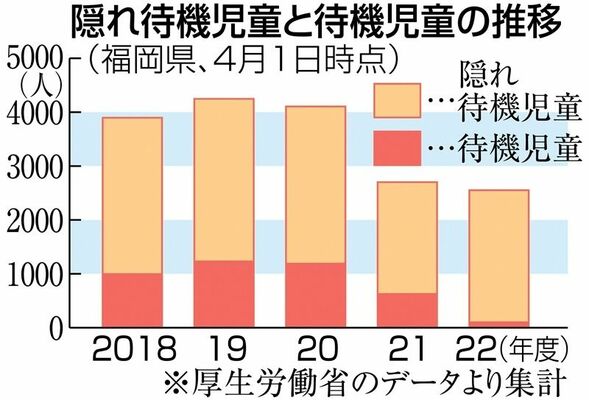

取材班は厚労省のデータを基に、隠れ待機児童を含む、保育園などを利用できなかった実際の人数(=保育所などの利用申込者数から、実際の利用者数を引いた数)をまとめた。

同県の22年4月1日時点の数は2551人で、待機児童はこのうち100人。残る2451人は隠れ待機児童で前年から375人増えた。福岡市や北九州市などの都市部に集中している。

利用できない確率(=利用できなかった人数を、利用申込者数で割った数)を市町村別に見てみると、最高は福岡県須恵町の8.4%で、粕屋町(5.6%)、福津市(5.4%)と続く。福岡市の周辺自治体ほど保育園に入るのが難しい傾向にあった。

同省によると、隠れ待機児童が集計から外れた理由として最多は「特定の保育園のみ希望」で、9割近くを占める。「上のきょうだいと違う園に通わせるのは難しい」「立地的に通うのが難しい」などが理由だ。

一方で自治体からは「あえて空きのない保育園に申し込み、入園保留となって育児休業を延長したいと考える保護者がいる」との指摘もあるが、統計からはこうした状況は把握できない。

同省によると、保育園の新規開設などで保育の受け皿は拡大中。ただ、女性の就業率や保育園に申し込む人の割合は増加傾向で、入園希望が多い地域に保育園が少ないといった整備状況の偏りも見られる。

(西日本新聞)

識者「きめ細かい情報を」

待機児童数の実態とのずれについて、保育政策に詳しい日本総研調査部の池本美香上席主任研究員に聞いた。

◇ ◇

待機児童の問題は、保護者にとって最も重要で不安が大きい割に、統計や情報開示が十分ではない。隠れ待機児童数はその一例だ。

「待機児童数が減ったのでもう保育園は作らない」という自治体もあるが、行かせたくても保育の質の問題で行かせない人がいる。仕方なく遠くの園に通っているようなケースもある。地域で保育園が足りている、足りていない理由も知りたいはずで、それは自治体の改善にもつなげられる。

保育を必要とする人たちの実態をきめ細かく集め、理解、利用しやすい形で公表してほしい。地域別などで簡単に見られるようなデータベースがつくられるといい。

(西日本新聞)

経験者「悪い噂の園は避けたい」

西日本新聞「あなたの特命取材班」が待機児童の統計や公表のあり方について意見を募ったところ、保育園探しを経験した人などから「見直しが必要」との声が上がった。

福岡市の教員(58)は「実際の就労に影響をおよぼすような保育の現状を、有権者が正確に理解できていない」と指摘する。福岡市の女性会社員(35)は「(自治体にとって)不都合な事実を隠さず、保護者が本当に知りたい情報を提供してほしい」と訴える。

「特定の保育施設のみを希望している」とされる場合は待機児童にカウントされない。この点について、同市のパート女性(42)は「保育園の教育方針や質にバラつきがあり、悪いうわさがある保育園は希望者が少ない」と強調。「市役所の人に『本当に入りたいならそこに入れば良い』と言われたが、そうする親はいないだろう」と推察した。

(西日本新聞)

ポストする

ポストする