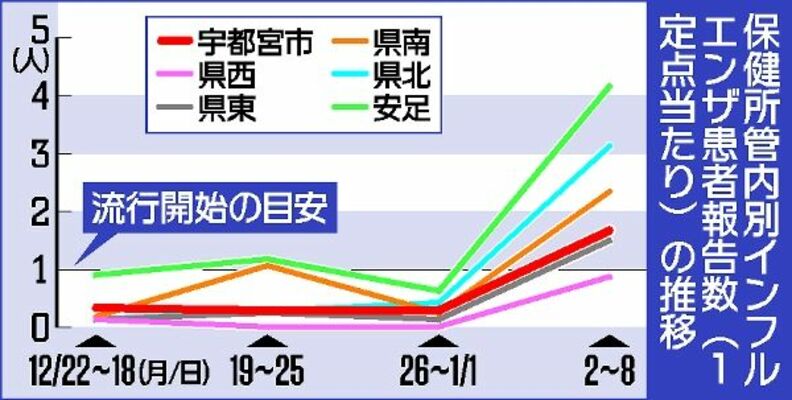

栃木県は12日、県内でインフルエンザが3年ぶりに流行期に入ったと発表した。県内76の定点医療機関からの患者報告数(2~8日)は1定点当たり2・36人となり、流行開始の目安「1人」を超えた。流行期入りは新型コロナウイルス感染拡大前の2019年11月以来となる。コロナとの本格的な同時流行の兆しが見える中、県は感染対策の徹底や両感染症のワクチン接種の検討などを呼びかけている。

県感染症対策課によると、2~8日の報告数は179人。1定点当たりでみると、年末年始で休診した医療機関が多い前週(0・30人)の約7・9倍、前々週(0・55人)の約4・3倍となる。年代別では10~20代の感染が目立つという。

保健所管内別では安足が4・18人で最も多く、県北が3・14人、県南が2・35人、宇都宮市が1・67人、県東が1・50人だった。一方、県西だけは0・88人で流行の基準を下回った。16~19年度は年明け前に流行期に入ったため、今季は比較的遅い流行入りとなる。

県医師会の稲野秀孝(いなのひでたか)会長は「コロナとインフルに同時感染すると、重症化率や致死率が高まるとも言われている」と指摘。県内でも同時感染の報告が出ているとして警戒を促す。

感染が広がる佐野市内で発熱外来を設けている長島徹(ながしまとおる)副会長は「学校の冬休みが終わったので患者はさらに増えるだろう」と危機感を示す。年末年始に診療した全患者の1割がインフルで、いずれもウイルスの型はA型だったという。

県は今冬のピーク時には両感染症の患者が1日に計約1万3500人発生すると想定、昨年11月から県独自の「同時流行注意報」を発出している。同時流行の拡大で発熱外来のさらなる逼迫(ひっぱく)が見込まれる場合は「発熱外来ひっ迫警報」に引き上げ、重症化リスクの低い患者に外来受診控えを呼びかけることにしている。同課の担当者は「医療逼迫を抑えるためにも感染対策を徹底してほしい」と訴えている。

厚生労働省は昨年12月28日、インフルが全国的な流行期に入ったと発表していた。

ポストする

ポストする