LGBTQなど性の多様性への理解促進を目指し、栃木県議会の超党派議員でつくる検討会が提出の準備を進めていた条例案が、暗礁に乗り上げている。昨年9月の条例案公表から1年がたつが、最大会派のとちぎ自民党議員会内に慎重論が根強く、開会中の9月通常会議でも提出が見送られた。パブリックコメント(意見公募)に寄せられた県民の意見への返答も棚上げとなっており、対応を疑問視する声も上がっている。

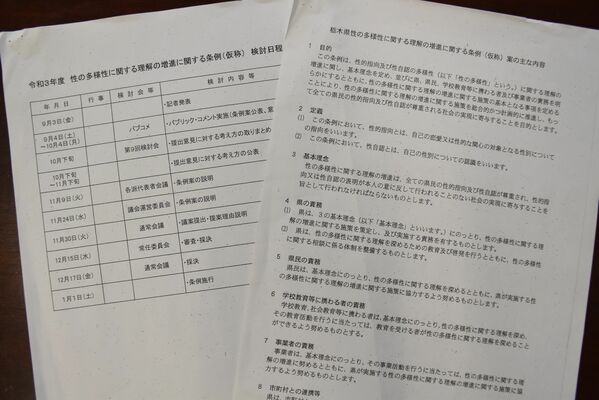

「性の多様性に関する理解の増進に関する条例」(仮称)案は、自民を中心とした県議十数人の検討会で作成。全ての県民の性的指向や性自認の尊重などを基本理念とし、県や県民、教育関係者の責務などを定めた。

昨年12月通常会議に条例案を提出し、今年1月の施行を目指していた。しかし、公表後に会派内で「保守的な価値観の否定につながる」「議論が不十分だ」などと異論が相次ぎ、提出を見合わせた。

関係者によると、昨年5月に国会で「LGBT理解増進法案」の提出が自民保守派の反対で見送られたことを受け、本県国会議員から「自民の国会議員が大きく割れているのに、どちらかに偏るのは良くない」と慎重な対応を求められたことも影響したという。

条例案を取りまとめた自民の小林幹夫(こばやしみきお)政調会長は「廃案にはしない。党本部の動きを注視して対応を決める」と説明する。

一方、条例案を巡っては昨年9月から1カ月の間、パブリックコメントが実施されている。下野新聞社の情報公開請求で県議会事務局が開示した資料によると、16件の意見が寄せられていた。

県内の性的少数者支援団体「S-PEC(エスペック)」の代表女性は、差別禁止などを盛り込むよう意見を出したという。条例案について1年も進展がない状況に「なぜ制定にこぎ着けられないのかを検証してほしい」と対応を疑問視する。

県議会事務局によると、これまでに議員提案で制定された政策条例は8件。うち7件でパブリックコメントを実施し、いずれも公募終了から3カ月以内に可決されていた。

意見公募制度に詳しい四日市大の松井真理子(まついまりこ)教授(市民社会論)は「集まった意見に1年近く返答もないのは極めて異例で、理解に苦しむ。議会の信用低下につながるのではないか」と批判。意見に対する考え方を速やかに公表し、議論を進めるべきだと指摘した。

ポストする

ポストする