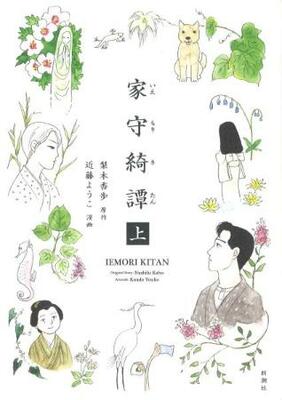

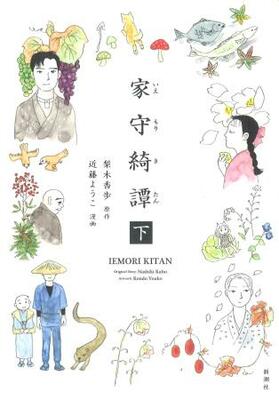

民俗学的な知見を生かし、古代から連綿とつながる「人間」の魅力を描いてきた唯一無二の漫画家、近藤ようこさん。最新作は、梨木香歩さんの小説「家守綺譚(いえもりきたん)」の漫画化だ。日本が近代化していく明治時代を舞台に、日常に流れ込んでくるちょっと不思議な“前近代”を描く物語。「この小説の魅力を、そのまま漫画にしたい」と取り組んだその成果は―。(取材・文 共同通信=川村敦)

【こんどう・ようこ】1957年新潟市生まれ。国学院大在学中に「ものろおぐ」が「月刊漫画ガロ」に掲載され、デビュー。「見晴らしガ丘にて」で日本漫画家協会賞優秀賞、津原泰水さん原作「五色の舟」で文化庁メディア芸術祭マンガ部門大賞。現代を舞台にした「兄帰る」「アカシアの道」などの他、古代から中世を舞台にした「水鏡綺譚(すいきょうきたん)」「説経 小栗判官」などでも知られる。小説のコミカライズでは他に、民俗学を取り入れた折口信夫の幻想小説「死者の書」、坂口安吾の「桜の森の満開の下」、夏目漱石「夢十夜」などを手がけている。

(1)前近代と近代のはざまで

●記者 今作も、近藤先生にしか描けない漫画でした。梨木香歩さんの小説が原作で、舞台は明治時代。文筆家を目指す主人公の青年・綿貫征四郎が、亡くなった学友の空き家になった実家を預かることとなり、奇妙な出来事に遭遇していく物語です。かっぱや鬼、化け狸などと出合っても驚くでもなく、素直に受け入れる綿貫が印象的です。

◆近藤 そうですね。私は短編小説が好きなのですが、梨木先生の「家守綺譚」を読んだ時、「いろんなイメージがあふれている作品で、自分の好きな世界だ。これを漫画にしたら面白いだろうな」と思いました。

綿貫は、近代人としての自覚を持っているんだけれども、近代人の理性でかっぱや小鬼を「あり得ない」と裁いたりしない。「ああ、こういうこともあるのか。そうだよな」と自然に受け入れるところが、この小説のとてもすてきなところだなと感じました。それでいて、綿貫は自分の中にしっかりとした倫理観を秘めていて、自分自身はそれに背いたりしない。そういう安心感も、漫画で表現したいと思いました。

●記者 近藤先生が描いてきた作品につながるところがありますよね。室町時代からの伝承を漫画化した「説経 小栗判官」(1990年刊)に代表される民俗学的な作品群と、「ルームメイツ」(1991年連載開始)「兄帰る」(2005年連載開始)などの現代を舞台にした作品の、ちょうどはざまにあると言いますか…。

◆近藤 そうかもしれないですね。「家守綺譚」は大体、私が漫画化した夏目漱石の「夢十夜」(2016年連載開始)と同じくらいの時代なのかなと思って描いていました。

●記者 折口信夫の難解な著作「死者の書」(2014年連載開始)をはじめ、坂口安吾の「戦争と一人の女」(2012年刊)、津原泰水さんの「五色の舟」(2013年連載開始)、渋沢龍彦の「高丘親王航海記」(2019年連載開始)…。原作の世界観をそのまま漫画化してみせる近藤先生の技量は驚くべきものがあります。戦中の見せ物小屋の人々を幻想的に描いた「五色の舟」は文化庁メディア芸術祭マンガ部門大賞を受けました。

◆近藤 原作がある場合は、とにかく原作に忠実に、ということを心がけています。だからやっぱり、原作が自分の価値観に近いものじゃないと描けないんですが、「家守綺譚」もその魅力をそのまま漫画にするつもりで描きました。

(2)どう描くか、悩むのも楽しみ

●記者 小説を読んで「漫画にしたい」と思うことは多いのでしょうか?

◆近藤 めったにないです。そもそも、漫画にしたらいけない作品もありますよね。例えば心理描写が中心の小説は漫画にはできませんし。

●記者 選ぶ基準のようなものはあるのでしょうか?

◆近藤 自分には思いつかないもの、自分には書けないものですね。例えば「戦争と一人の女」(GHQ無削除版)みたいな怖い話は恐ろしくて考えつかないし…。いろいろ考えてみると、あの作品は「女を書いている」作品じゃないと思う。でも原作は面白いし、女性である私が坂口安吾の考えた女を描いたらどんな感じになるかという実験みたいな気持ちもありました。「死者の書」も完全には理解できていないかもしれないんですが、とにかく自分の解釈は入れないで描きました。

●記者 「家守綺譚」の、漫画にしてみたら面白いんじゃないかと思った部分は、どのようなところですか?

◆近藤 ともかく人間じゃないものがいっぱい出てくるので、そういうのを描きたいと思いました。

●記者 かっぱとか竜とか、亡くなった友人の「高堂」の幽霊とか、現実には存在しないものですか。

◆近藤 そうですね。

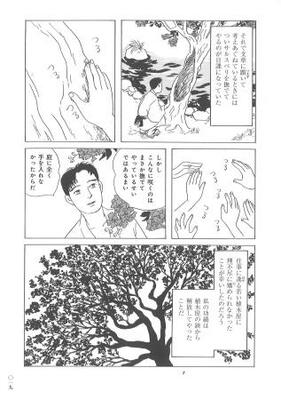

●記者 他方で、現実の世界にも存在する物の描き方も見事です。例えば、綿貫が住む家の庭に生えているサルスベリの木。幹に大きな空洞があってどこか不気味なのですが、その幹をなでる手と文字だけで「つるつるつる」と表現した描写は面白いなあと思いました。

◆近藤 そういうのも描きたかったんです。夏の嵐の中でサルスベリが家の中に入ってきたがるというシーンがあるのですが、どうやって描いたらいいんだろう…と悩むのも楽しいんです。

●記者 他にも、漫画であまり見たことがないような表現が取り入れられています。梅雨の場面では、「ざあー」というオノマトペを、まるでしたたる雨自体のようにコマ内に多数書き込んで、雨と梅雨冷えの肌触りを表現していますね。

◆近藤 そこも気に入っています。

●記者 表現もさることながら、キャラクターがまとう独特の不思議さも魅力です。綿貫の家に、ムカデやマムシを買い取りに来る「長虫屋」という男性が印象的でした。綿貫がひょんなことから「カワウソ老人」にもらったアユを返しに山を上る場面で、たまたま出会った長虫屋がアユを受け取り、頭からバリバリと食べてしまいます。

◆近藤 あのシーンは梨木さんにも褒めていただきました(笑)。上巻の帯には「行間が、ここまで絵にできるなんて」とのコメントをいただき、ありがたい限りです。

(3)話が合った同級生の高橋留美子さん

●記者 近藤先生は新潟市のご出身で、新潟県立新潟中央高校では、同級生だった漫画家の高橋留美子先生と共に漫画研究会を設立されています。小さい頃から漫画がお好きだったんですか?

◆近藤 そうですね。あんまり外に出ない子どもで(笑)。小学校の頃は少年漫画を読んでいて、「24年組」(萩尾望都さん、竹宮恵子さんら昭和24年頃生まれの少女漫画界を革新した漫画家)の先生方の作品を読み始めたのは中学生になってからです。

●記者 少年漫画から入ったのは、ご家族の影響ですか?

◆近藤 いえ、単純に「週刊少年サンデー」とか「週刊少年マガジン」が好きだったんですよ。自分のお小遣いで買っていました。

●記者 特に影響を受けた漫画は何ですか?

◆近藤 白土三平先生の「サスケ」とか「カムイ外伝」です。後に、歴史学者の網野善彦さんの「網野史学」がはやった頃に、「子どもの頃に読んだ白土三平の世界みたいだな」と思ったことを覚えています。

●記者 民俗学・歴史学への興味は、自分が今、生きている世界と全く違うからでしょうか?

◆近藤 そうですね。学校で習ったりもしないし、知らない世界って面白いなと。でも、今の自分にも深いところでつながっているような感じがしてくるのが魅力的です。

●記者 学生の頃は小説なども読まれたのでしょうか?

◆近藤 谷崎潤一郎とか大江健三郎とか。あと、SFが好きでいっぱい読んでたかも。

●記者 現実とはちょっと異なるような世界がお好きだったのですね。

◆近藤 高橋さんとは好きなジャンルが一緒で、だから話が合ったんです(笑)。

●記者 近藤先生の作品の中で、ひときわ輝く作品に「水鏡綺譚」があります。1988年から漫画雑誌「ASUKA」に連載された作品で、狼に育てられた少年ワタルが、ヒロインの鏡子の魂を探して旅をする物語。舞台は中世で、民俗学的な知見が生かされています。文庫版の帯には高橋先生が「この物語は愛しい泉の如く、心にあり続ける」と記されていますね。

◆近藤 一番好きな作品です。自分が子どもの頃に読んで「ああ楽しい、面白い」と思っていた要素を、自分で楽しく描けましたから。

●記者 鏡子が美しくて、そのしぐさを目で追っているうちに、世界観に引き込まれるんですよね。各話で化け狐や怨霊などが出てくるのですが、それも実際の伝承に基づいていて説得力がある。「水鏡綺譚」のような物語を、もう一回描いてみようとは思いませんか?

◆近藤 載せてくれる雑誌がないですね(笑)。少年漫画ではないけど、昔の少年漫画っぽい要素を入れて描いたので、ああいうのを載せてくれる雑誌は当時「ASUKA」の他になかったし、たぶん今もないと思います。

●記者 そんなことはないと思います。ぜひ読みたいです!

(4)つげ義春さんから学んだこと

●記者 高校卒業後は国学院大に進学されました。

◆近藤 民俗学とか、好きな勉強をしたいと思って進学しました。当時はまだ、折口信夫さんに習った先生とかが結構いらっしゃって、講義で神話化された折口像を聞くのが面白かったのを覚えています。でもあんまり勉強しませんでした(笑)。

●記者 在学中の1979年に「月刊漫画ガロ」への投稿が掲載され、漫画家としてデビューされています。

◆近藤 大学ではあんまり描いていなかったんですけどね。漫研で年に1回、会誌を出す際に描くぐらいで。

●記者 どうしてガロに投稿されたのですか? 愛読されていたんですか?

◆近藤 いえ、あんまり読んでいなかったです(笑)。当時、すごい就職難で、四大卒の女子はコネがないと面接にも行けないというような状況でした。これは普通に就職するのは大変だなという思いと、私はOLにあまりに向いていないなという思いがあって、漫画家になれたらいいかなーという甘い考えで投稿しました。

●記者 それがすぐに掲載! すごい才能です。

◆近藤 ガロだったら普通の商業誌とは違うので、対応してくれるかなという甘い考えでした(笑)。自分が描いた漫画をちゃんと漫画として読んでもらえるか、第三者から評価されたことがなかったので、そういうのが知りたいという気持ちもありました。

●記者 近藤先生は、新潮文庫から刊行されたつげ義春先生の「義男の青春・別離」に、解説を寄せられています。当時のガロでは、つげ先生がまだ活躍されていましたっけ?

◆近藤 もうお描きになってなかったですね。1980年代には「COMICばく」で描かれていました。当時、私も同じ雑誌に描くことができて、とてもうれしかったです。解説で伝えたかったのは、つげ先生の作品が、全くそのままご自身の体験ではないだろうということです。体験や見聞を膨らませて演出し、エンターテインメントに仕立てていらっしゃると思っています。

●記者 今のところ最後の漫画作品となっている「別離」は、自分が失恋して自殺未遂をする話ですよね。

◆近藤 はい。すごく俯瞰(ふかん)したお話で、客観的かつユーモアを交えて描かれているからこそ、かえって生々しく感じる。そのテクニックは学びたいのですが、読者に勘違いされているのはなんだか惜しい気がします。「無能の人」なんかは、本当に石を売って生活していると思った人がいたようです。

(5)頭の中で熟成させていく

●記者 今おっしゃった、体験や見聞をすごく膨らませて作品にするという手法は、近藤先生の作品でもよく見られるように思います。現代の団地を舞台にさまざまな人々の生きざまを描く「見晴らしガ丘にて」(1984年連載開始)や、高齢女性3人を中心にした群像劇「ルームメイツ」などは、それぞれの登場人物にリアリティーがあって、本当に生きている誰かを描いているようでした。

◆近藤 「見晴らしガ丘にて」の時は、自分もまだ若くて、いろいろと勉強をしないといけないと思ったので、なるべくいろんなキャラクターを出したんです。特にモデルもいなくて、新聞のちょっとした記事だったり、喫茶店で隣の人から偶然聞こえてきた面白い話だったりを勝手に膨らませて…。すごい修行になりました(笑)。

●記者 メモしておくわけですか。

◆近藤 いや、ずっと覚えていて、その時に自分が何を考えたかとかも覚えておいて、頭の中で熟成させていくんですよ。

●記者 中世を舞台にした作品でも、作り方は同じなのですか?

◆近藤 現代ものだと、この人の背景には何があるんだろうとか、そういうところから固めていきます。他方で時代物だと、職業とか住んでいる家とか服装とかは決めないといけないけれども、他は漠然としていてもいいと思っています。近代的な自我をもった「個人」としては考えないですね。

●記者 なるほど。現代を舞台にした「兄帰る」(2005年連載開始)という作品のあとがきにはこうあります。

「私は時代物などで奇想天外な話を描くのも好きで、自分を解放する感じが快いのですが、それだけでは漫画家としてバランスがとれない気がして、定期的にこの古巣のような世界に戻ってくるのです。人間を描くためというか、考えるための技術のブラッシュアップだと自分では思っているのです」

そのことを思い出し、得心がいきました。現代ものを描く時、キャラクターに対して、どれぐらいご自身を投影されるのでしょうか?

◆近藤 作品によっても違うんですが、例えば子どもの頃につらい目に遭ったとか、学校の先生にいじめられたとか、そういう体験は割とよく出してますね。「アカシアの道」(1995年連載開始)なんかは、編集者から「レーガン元米大統領がアルツハイマーだと公表しました。アルツハイマーについて何か描きませんか」と言われたのが直接のきっかけですが、実は私の親戚が若年性アルツハイマーになっていて…。そういう体験をかき集めて作りました。

(6)漫画家という仕事は天職

●記者 これまで多数のオリジナル作品と、原作がある作品を手がけてこられましたが、どちらが好きというのはあるのでしょうか?

◆近藤 うーん…、ないですね。どちらも好きです。

●記者 「家守綺譚」を含め、小説から漫画にする時は、せりふの量や説明文みたいなものを絵で表現する必要があって、大変な工夫が必要なように想像しますが。

◆近藤 場面によって違うのですが、例えば最後の方の、絵で見せられればいいところは、言葉は使っていないですね。

●記者 内容がとてもすっきり伝わってくる場面です。

◆近藤 他方で、言葉じゃないと説明できない部分もあります。そこはもう本当に原作通りに。おそらく「五色の舟」に比べて、「家守綺譚」は日常の中に何か変なことが柔らかく起きていくという話でとっつきやすいと思いますので、楽しんでもらいたいなと思って描きました。

●記者 近藤先生にとって、漫画を描くというのはどういう営みなんでしょうか?

◆近藤 そうですね…、仕事です。

●記者 仕事、ですか(笑)。

◆近藤 私はお金をいただいて描くのが漫画だと思っていますので、そういう意味で。

●記者 なるほど、プロ意識や責任感から、仕事だとおっしゃるわけですね。

◆近藤 自分でもスランプだな、描けないなと思った時期も長かったんですけれども、ずっとやってこられたという意味では天職なのかなとも思います。他の人がやらないことをやってきて、その積み重ねが“自分にしかできないこと”になっているとしたら、そのおかげで「もうダメだ」と思った時に誰かが助けてくれたように思います。

仕事がなくなっちゃった時に、全然会ったこともない畑中純さんと言う漫画家の方が「近藤ようこってのが面白いからちょっと使ってみたら?」と編集者さんに言ってくれて、それがきっかけで「見晴らしガ丘にて」が描けたり、漫画関係ではないけど昔から知っていた編集者さんを通じて梨木さんを紹介してもらって「家守綺譚」が実現したり…。運やタイミングにも助けられました。

●記者 タイミングですか。

◆近藤 はい、タイミングはすごく大事です。どんなに一人で努力しても、隣に何かすごい天才がいたら吹き飛ばされちゃう。仕事をしようとした時に病気になっちゃう人もいる。私は若い頃に、バブル経済の中で雑誌がたくさんあったから、生き残ってこられたんだと思います。それでなかったら、人気がなかったので食べていけなくて漫画家をやめていたと思います。

●記者 私は近藤先生は時代を問わずいずれかのタイミングで評価されただろうと思います。ところで次回作は、オリジナルの作品なのでしょうか?

◆近藤 実は私は今、オリジナルが描けなくなってしまっているんです。東日本大震災の後、現実とどういうふうにリンクさせたらいいか悩んでいて、当時連載していた「ゆうやけ公園」(2010年連載開始)も、地震の起きなかった世界で終わらせました。どうしたらいいか分からなくて、その後は原作ものを描く方にシフトしてきたんです。

●記者 そうだったんですね…、それだけ現実に真面目に向き合っておられるからこそ、ですね。

◆近藤 でも、またそろそろオリジナルにも挑戦していきたいと思っています。載せてくれるところがあれば、ですが(笑)。

ポストする

ポストする