交流サイト(SNS)などインターネットで誹謗中傷された人が、投稿者特定のため発信者情報開示命令を東京地裁に申し立てた件数が、9月末時点で昨年を上回る約6900件だったことが7日、分かった。悪質な中傷被害は後を絶たず、削除や賠償を求めて裁判手続き利用の動きが広がる。東京地裁は昨年9月にチェック方式の新たな申立書を導入。迅速な被害救済のため利用を促す。

東京地裁は同種事件全体の大半を扱う。司法統計によると、申し立ては2022年が554件で、23年は3755件、24年は6274件と増えた。地裁によると、今年は約8700件と推計され、今後も増える見込み。

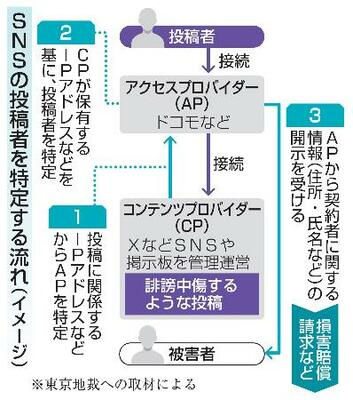

手続きではまず、被害者が地裁に「発信者情報開示命令」を申し立てる。開示が認められると、X(旧ツイッター)などの「コンテンツプロバイダー」がIPアドレスを提供。この情報から投稿者が利用する通信事業者「アクセスプロバイダー(AP)」を特定する。APからの開示によって投稿者の名前や住所が判明。被害者は削除や損害賠償を求められる。

この記事は会員限定記事です

「下野新聞デジタル」の会員のみご覧いただけます。

下野新聞デジタルに会員登録すると…

- 事件事故や高校野球・イベントなど速報で栃木県の「今」が分かる

さらにスタンダードプランなら…

- デジタル有料記事の大半が読める

- 教育や仕事に役立つ情報が充実

愛読者(併読)プラン・フル(単独)プランなら…

- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

ポストする

ポストする