子どもの頃からピアノを習ったのに、弾かなくなって久しいという人は多いだろう。大人になってから弾いてみたい曲に出合ったのに、すっかり弾けなくなっていて、という人もいるはずだ。各地のピアノ教室では「大人向け」をうたうレッスンが花盛りで、大人がピアノに再チャレンジするエッセー本も売れている。そんな中、昨年放送されて好評を博したのがNHK・Eテレの教養番組「3か月でマスターするピアノ」だ。

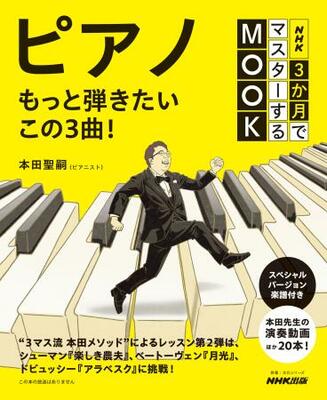

NHK出版から刊行されたテキストは23万部超のベストセラーになった。今年8月にはこのテキストの続編となるムック「ピアノ もっと弾きたいこの3曲!」も出版され、たちまち増刷されるなど話題となっている。番組で講師を務めたピアニストの本田聖嗣は「弾けるようになる過程を楽しむ方がこれほど多くいたのは喜ばしい」と声を弾ませる。

番組では生徒役の2人が3カ月かけて1曲をマスターし、人前での演奏に挑んだ。子どもの頃にピアノを習っていたというフリーアナウンサーの寺田理恵子に用意されたのはショパンの「革命」。全くの初心者という会社員の石丸裕之にはサティの「ジムノペディ第1番」。片手で弾くべきところを、両手で弾くようにアレンジするなど、番組用に手を入れた譜面で1小節ずつ着実に曲の完成を目指す。

和音を鳴らした瞬間、初心者も「表情が変わる」と本田は言う。大人であれば、どこかで聴いたことがある旋律が、自分の指先から奏でられる。その喜びを味わえるのが、子どもが習うのとは違う「大人の強み」だ。

3カ月を終えて「もっと弾きたい」と思った人や、あるいは挫折した人に向けて、続編のムックではシューマン「仕事戻りの楽しき農夫」、ベートーベン「月光」第1楽章、ドビュッシー「アラベスク第1番」のアレンジした譜面を用意した。

「仕事戻り―」は「新しく始めた方でも仕上げやすい」と考えて選んだ。「仕事が終わって楽しい、という大人だからこその実感が込められる。大人の方にこそ響くかな」

東京芸大とフランスのパリ国立高等音楽院で学んだ本田。トップレベルを目指す子どもたちの教育に長く携わってきたが、日本大芸術学部でピアノが専門ではない大学生にも教えることになったのが転機となった。「大人が相手なので、ただ『練習しろ』ではなくて、合理的に話した方が上達するのではないかと考えたんです」

そこで提唱したいくつかの理論が、テキストやムックの土台となった。

例えば、サルが枝をつかむように第3関節を曲げて弾く“サルの手理論”や、低い音から高い音まで幅広い音域を行き来する際に肩からひじ、手首までしなやかに連動させて動かす“バスのワイパー理論”。正しい姿勢を取ることこそが上達の近道だという教えを、論理的に、ユーモアを込めて伝える。

「大人は子どもと違って変なところに力が入ってうまくいかない。アマチュアスポーツと同じです」。だからこそ、適切に力を抜くことも欠かせない。そこで考案した脱力法“うらめしや体操”も大切な教えの一つ。

ピアノは脳と手をつなげる「脳トレ」だと説く。うまく力が抜けていれば「どの年齢の方も『絶対に指は動くようになります』と伝えていて、そのことを証明しつつある」と胸を張る。

「苦労している時はそう思えないかもしれませんが、実際に練習していると、突如として指が動くようになる、うまくなる瞬間があります」

読者層は6対4で女性が多く、平均すると60代前半という。一方で、定年後に始めた男性や現役世代が挑戦する例も多いという。「ものすごく情熱があるのに、どうやって習ったらいいのか分からないという人がこんなに多いのかと驚かされました。ピアノがいかに潜在的に愛されているのかを実感しました」

ピアノは「時間芸術」だと本田は強調する。「知識があったからといって30分の曲が1分で弾けるようになるわけではない。演奏とは、必ず弾いた時間の記憶とともにあるものです。ぜいたくなことに、一定の時間を使わないと上達もしないし、演奏もできない。それを楽しいと感じていただく方が増えているのは大変うれしいことです」

大人になっていまさら…と尻込みする人もいるかもしれないが、年を重ねたからこそできることは多いと本田は力強く励ます。「いろいろあった人生を乗せて深みを表現できる。それは子どもにはできないことです」

☆ほんだ・せいじ 1970年生まれ、東京都出身。ピアノはもちろん、フランス語、英語、料理、鉄道、歴史、地理まで、趣味と興味の守備範囲は広大だ。無類の雄弁家で、「フランス人はおしゃべり」と聞いて「自分の特性が生かせる」と留学を決断した。

(敬称略、取材・文 共同通信=森原龍介)

× ×

「クレッシェンド!」は、若手実力派ピアニストが次々と登場して活気づく日本のクラシック音楽界を中心に、ピアノの魅力を伝える共同通信の特集企画です。

ポストする

ポストする