イニシャルや伏せ字にしても相手が特定できるSNS投稿などの法的リスクが明らかに

リード法律事務所(所在地:東京都千代田区、代表弁護士:大山 慧)は、日常的にSNSに投稿をする方を対象に「SNSトラブルと訴訟リスク」に関する調査を行いました。

調査概要:「SNSトラブルと訴訟リスク」に関する調査

【調査期間】2025年8月12日(火)~2025年8月14日(木)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,007人

【調査対象】調査回答時に日常的にSNSに投稿をすると回答したモニター

【調査元】リード法律事務所(https://lead-law-office.com/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

【トピックス】

・53.9%がSNSやコメント欄で他人や企業・団体に対して批判的な投稿やコメントをしたことが複数回ある

・したことがある批判的な投稿は「イニシャルや伏せ字で特定できる形での批判」「匂わせ的な悪口」など、刑事事件・民事事件ともに判例があるものが上位に

・SNS投稿に関する法律やガイドラインを学んだことがあるのは僅か11.5%

・いいねやリポストなど、他人の投稿に反応した行為にも責任が生じる可能性があることを60.1%は正確に理解していない

・発信者情報の開示請求が以前より行いやすくなっていることを「知っていて、内容もある程度理解している」方は30.7%にとどまる

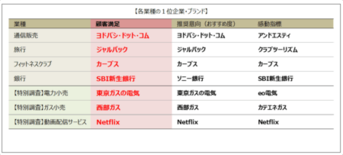

したことがある批判的な投稿は「イニシャルや伏せ字で特定できる形」「匂わせ的な悪口」「不都合な事実を晒す」

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202509195517-O1-18e91909】

はじめに、「SNSやコメント欄で、他人や企業・団体に対して批判的な投稿やコメントをしたことがあるか」について尋ねたところ、約半数の方が『よくある(17.8%)』『たまにある(36.1%)』と回答しました。

約半数の方が批判的な投稿やコメントを複数回したことがあり、日常的かつ身近な行動であることが明らかになりました。

SNSが自己表現の場として広く利用されている現状が反映されているとともに、匿名性や気軽さから深く考えずに感情的・衝動的に批判を発信してしまっている可能性が考えられ、社会的・法的なトラブルのリスクが懸念されます。

前の質問で『よくある』『たまにある』『1度だけある』と回答した方に、「投稿したことがある内容」について尋ねたところ、『イニシャルや伏せ字で特定できる形で批判的な内容を投稿した(36.9%)』が最も多く、『匂わせ的に悪口を書いた(26.3%)』『他人の不都合な事実(不倫している、詐欺師であるなど)を晒した(24.0%)』と続きました。

上位になった「イニシャルや伏せ字で特定できる形での批判」「匂わせ的な悪口」「不都合な事実を晒す」のいずれも、名誉毀損罪や侮辱罪などに該当する可能性があります。

しかし、実名は出していないことから、法的リスクのある投稿であるという認識がない可能性がうかがえます。

では、SNSに投稿をして、まずいと思い削除したり、あとから投稿しない方がよかったと思ったりした方は、どのような内容を投稿したのでしょうか。詳しく伺いました。

■“まずい”と思って削除したり、投稿しない方がよかったと思ったりした内容とは?

・具体的な店名を書いて批判投稿をしたときにやっぱりよくなかったかなと思って削除したことがある(30代/男性/大阪府)

・ある政党を批判して、後で過激な表現になったことに気づき削除した(30代/男性/山口県)

・他人の投稿に対して、批判ではなく、意見のつもりで、自分の考えを長文で投稿した。相手方は批判されたと受け止めて、長文の批判を送付してきた(40代/男性/大阪府)

・あまり背景を知らずに批判的なコメントをしてしまい、後で誤解があったことに気づいた(50代/女性/東京都)

具体的な店名を書いて批判する投稿は、社会的評価を落とす内容なら名誉毀損罪が成立する可能性があり、事後的に削除したとしても一度投稿した時点でいったん犯罪は成立します。

同様に、事実関係が不明確なまま批判し、それが事実誤認であった場合も、名誉毀損罪などで法的責任を問われる可能性があります。

政党への批判や他人への意見・論評は、一般的に犯罪は成立しづらいですが、事実無根であったり過度に攻撃的だったりすると罪に問われることがあります。

SNSに投稿する場合は、慎重な判断や発信したことへの責任を意識することが重要であることが示されました。

他人を批判・攻撃している投稿を見て、約半数は「傍観」している

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202509195517-O2-tYxKSg6f】

「SNSで他人を批判・攻撃している投稿を見た際、取ったことのある行動」について尋ねたところ、『傍観した(49.0%)』が最も多く、『通報した(27.0%)』『いいね・リポストをした(24.1%)』と続きました。

約半数が傍観する一方、『通報した』と『いいね・リポストをした』という対照的な行動がそれぞれ約2割となりました。

批判・攻撃的な投稿を抑止しようとする方と、支持・拡散しようとする方が同じくらいおり、行動する方の傾向が二極化していることがうかがえます。

では、他人の投稿のどのような内容を危険視したことがあるのでしょうか。

「SNSで『これは訴えられるかもしれない』と思った他人の投稿内容」について尋ねたところ、『実名・企業名での暴言(36.4%)』が最も多く、『他人の不都合な事実(不倫している、詐欺師であるなど)の晒し行為(33.0%)』『芸能人への侮辱(28.0%)』と続きました。

「実名・企業名での暴言」「他人の不都合な事実晒し」「芸能人への侮辱」が多くあげられました。

これらは名誉毀損罪やプライバシーの侵害、侮辱罪などの法的リスクを含み、罪に問われた判例もあります。しかし、他人のこのような投稿について、「訴えられるかもしれない」と感じた方は上位のものについても約3割にとどまっていることから、SNS投稿の法的リスクに対する認識は低いという実態が明らかになりました。

発信者情報の開示請求が以前より通りやすくなっていることを理解している方は約3割にとどまる

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202509195517-O3-6358t5Ce】

「SNS投稿に関する法律やガイドラインを学んだことはあるか」について尋ねたところ、下記のような回答結果となりました。

『体系的に学んだことがある(書籍、講座、セミナーなど)(11.5%)』

『インターネット上の記事やSNS投稿などで見聞きしたことがある(34.3%)』

『なんとなく内容を知っているが、しっかり学んだことはない(32.2%)』

『まったく知らない/意識したことがない(22.0%)』

体系的に学んだことがある方は約1割と少なく、インターネット上の記事や投稿などで断片的な情報を得ている方も約3割で、正しい知識や認識が十分に浸透していない現状が浮き彫りになりました。

そのような状況の中、ユーザーはどのような基準で「SNSに書くべきではない投稿」の判断を行っているのでしょうか。

「これはSNSに書かない方がいいと思う基準」について尋ねたところ、『法的なトラブルに発展する可能性があるもの(47.4%)』が最も多く、『自分が特定される可能性があるもの(47.2%)』『公共性・モラルに反するもの(41.7%)』と続きました。

「法的なトラブルに発展する可能性があるもの」が第1位となり、意外にも法的リスクを気にしている方が多いことが明らかになりました。

しかし、ここまでの調査結果から、SNSにおける法的リスクについて十分に理解されていないことが明らかになっていることと併せ考えると、法的リスクについて何となく意識はしているものの、その内容を正確には理解しながらSNSを活用している方は少ないということが明らかになります。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202509195517-O4-93w6Tn9I】

「『名誉毀損罪や侮辱罪に該当する』と思うもの」について尋ねたところ、犯罪に該当すると思われている割合は下記のようになりました。

『この美容院、店員がヤバすぎ。名前晒しとく(80.5%)』

『○○議員の発言、完全に差別的。こんなの許されていいの?(50.0%)』

『うちの会社残業代払ってくれない。マジブラック(37.8%)』

実名を晒した批判については、多くの方が名誉棄損罪や侮辱罪などの犯罪に該当する可能性を認識していますが、約2割は適法であると考えていることが明らかになりました。

個人を特定できる形で他人の社会的評価を低下させる投稿は名誉毀損罪や侮辱罪が成立しますが、そのリスクを認識していない方も一定数いることが示されました。

政治家に対する批判は犯罪に該当する・しないが半数ずつという結果となり、判断が難しいものであることが示されました。

表現の自由が認められる領域のため有罪判決が下る可能性は低いですが、悪意や虚偽の事実を付け加えたり、過激で侮辱的な言葉が加わったりする場合は侮辱罪や名誉毀損罪の対象となるリスクがあるため、政治的発言の自由と名誉保護のバランスの判断は難しいと思われているようです。

会社が残業代を払ってくれないことへの批判は、有罪になると思う方は約4割という結果となりました。事実に基づく主張であれば公益性が認められやすいですが、真偽が不明で悪意があれば名誉毀損とされる場合もあり、その線引きに迷っていることがうかがえる結果となりました。また個人に対する批判ではなく組織に対する批判ということも適法と判断してしまった方が多くいる要因ではないでしょうか。

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202509195517-O5-SH7l0fnq】

「いいねやリポストなど、他人の投稿に反応した行為にも責任が生じる可能性があることを知っているか」と尋ねたところ、『知っていた』と回答した方は約4割にとどまる結果となりました。

他人の投稿に反応した行為にも責任が生じることがあり、実際に不法行為と認められた例もありますが、そのリスクを正確に理解している方は一部しかいないことが示されました。

最後に、「法制度の改正などにより、インターネット上の誹謗中傷に対する“発信者情報の開示請求”が以前より行いやすくなっていることを知っているか」について尋ねたところ、下記のような回答結果となりました。『知っていて、内容もある程度理解している(30.7%)』と回答した方は3割にとどまり、正確な知識を持っている方は少数であることが明らかにされました。

インターネット上の誹謗中傷などが社会問題となっていることを受け、2025年4月に「情報流通プラットフォーム対処法」が施行されました。

これにより、大規模なSNSや匿名掲示板などのプラットフォーム事業者に対し、一定期間内の削除申出に対応する義務や、削除基準の策定・公表義務が課せられました。

また、被害者が権利侵害情報の発信者情報開示請求を円滑に行えるよう、手続きの合理化も図られています。

これにより、発信者の特定が迅速化され、誹謗中傷の被害回復が実効的に進むことが期待されています。

そのため、発信者情報の開示請求が以前より行いやすくなりましたが、約7割の方はその法的リスクや制度について正確に理解せず日常的にSNSに投稿していることが明らかとなりました。

まとめ:SNS投稿の法的リスクの認識の実態から見えること

・約半数が批判的な投稿やコメントを複数回している

SNSやコメント欄で他人や企業・団体に対して批判的な投稿やコメントをしたことがある方は約半数となりました。

多くはイニシャルや伏せ字を使用した特定可能な形での批判や、匂わせ的な悪口、不都合な事実の暴露といった内容を投稿しており、実名は出していなくても対象を特定できる、法的リスクがある投稿をしていることがわかりました。

・他人の批判・攻撃的な投稿を約半数が傍観

他人の批判・攻撃的な投稿への対応は約半数が傍観する一方で、約2割が抑止するための通報、支持するためのいいね・リポストという相反する行動をとっており、行動が二極化していることが明らかになりました。

・実名を晒した投稿でも犯罪に該当する可能性があることを認識していない方が一定数いる

「名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪に該当する投稿」については、実名を晒しているものでもその法的リスクを認識していない方が一定数いることが示されました。

また、政治家や会社に対する批判は、どこからが法的リスクがあるものなのかという判断が難しく、違法・適法の判断が揺れている実態が明らかになりました。

・他人の投稿への反応の責任、発信者情報の開示請求についての制度の変化を正確に理解している方は一部にとどまる

いいねやリポストなどの他人の投稿に反応する行為にも法的責任が生じる可能性があることを知っている方は約4割という結果となりました。

また、法制度の改正などにより、インターネット上の誹謗中傷に対する発信者情報の開示請求が以前より行いやすくなったことをある程度理解している方は約3割でした。

この結果から、法的リスクを正確に理解しているSNS利用者は一部にとどまり、慎重な発信と社会的責任の自覚が今後も重要な課題であることが示されました。

リード法律事務所 代表弁護士 大山 慧(おおやま けい)コメント

今回の調査で多くの方が正確な法律知識を持たずにSNSを利用されていることが明らかになりました・

昨今、SNSでの発言が名誉毀損罪などに問われ発信者情報開示の対象となるケースが急増しています。名誉毀損の要件である「他人の社会的評価を低下させること」についての裁判実務は流動的であり、一義的に判断できない側面もあります。

イニシャルや伏せ字であったとしても投稿内容や文脈から特定の個人が想起できる場合は、名誉を毀損する違法行為に該当する可能性があります。

また、他人の投稿に対する「いいね」や「リポスト」といった行動も、内容によっては名誉毀損や侮辱への加担と見なされ、損害賠償の対象となるケースも存在します。

SNSは、その気軽さ故に日常的に多くの方に利用されていますが、刑事罰を含む深刻な法的リスクが内在しています。SNSでの発言に起因して、刑事罰や会社からの解雇など、社会生活上深刻な不利益を被るといったケースも珍しくありません。事件に発展した事例を見る限り、投稿者は自己の投稿に内在する法的リスクを理解しないまま軽率に投稿しており、投稿に関する正しい法的リスクを認識していれば表現を工夫するなどして未然に防げたケースがほとんどでしょう。

一度投稿した内容はご自身で削除されたとしても元データが消える訳ではないので、削除しても責任を免れられるとは限りません。安易な投稿が自身の人生を大きく左右するリスクをはらんでいることを、多くの方に知っていただきたいと思います。

リード法律事務所は質の高いリーガルサービスを提供し、最良な解決へと導きます

【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202509195517-O6-UOSx1OXZ】

今回、「SNSトラブルと訴訟リスク」に関する調査を実施したのはリード法律事務所(https://lead-law-office.com/)です。

リード法律事務所は、特定の法律分野について深く追求し、専門性に特化した法律事務所です。

依頼者様に質の高いリーガルサービスを提供し、最良な解決へと導きます。

【リード法律事務所の注力分野】

●刑事被害者弁護

https://lead-law-office.com/keijikokuso/

警察から刑事告訴や被害届の受理を断られても諦めないでください。

刑事事件化が得意な弁護士が対応します。

●再開発の立ち退き交渉

大幅に立退き料を増額できる可能性があります。

完全成功報酬ですので、まずはお気軽にご相談ください。

●債権回収

お金の貸し借り、売掛金、家賃・慰謝料・養育費の未払いなど、様々な金銭トラブルを解決します。

●リベンジポルノ

リベンジポルノ被害の対応はスピードが重要です。動画や画像を迅速に削除します。

被害が拡大する前にご相談ください。

●企業法務

企業法務に関わる法的トラブルを解決します。

M&A、事業承継における手続きや交渉もお任せください。

●その他一般民事(不動産・男女問題)

不動産や男女問題など一般民事に関しても、ぜひご相談ください。

・ご相談はこちら:https://lead-law-office.com/keijikokuso/contact/

・LINEでのご相談はこちら:https://line.me/ti/p/%40656liwnz

■リード法律事務所:https://lead-law-office.com/

■お問い合わせURL:https://lead-law-office.com/keijikokuso/contact/

■お問い合わせTEL:03-6807-5708(受付時間 平日9:00~21:00)

【SNS調査】批判投稿経験は2人に1人、正しい法的知識を学んだ人は僅か1割!有罪判決が下る投稿とは

リード法律事務所

13:00

速報

-

15:00那須の山林と路上でクマ3頭目撃

15:00那須の山林と路上でクマ3頭目撃 -

13:15建売情報センター(宇都宮)に破産手続き開始決定 不動産仲介、コロナ禍で受注不振に

13:15建売情報センター(宇都宮)に破産手続き開始決定 不動産仲介、コロナ禍で受注不振に -

12:51那須地区消防組合の男性消防副士長 大麻所持、栽培で逮捕、起訴と発表 組合、25日の記者会見で経緯説明

12:51那須地区消防組合の男性消防副士長 大麻所持、栽培で逮捕、起訴と発表 組合、25日の記者会見で経緯説明 -

9:36那珂川・国道294号の車3台絡む事故、死亡した男性の身元判明

9:36那珂川・国道294号の車3台絡む事故、死亡した男性の身元判明 -

8:24那須塩原の車両火災、重体の女性の身元など判明

8:24那須塩原の車両火災、重体の女性の身元など判明 -

9/23那須塩原で車両火災 電柱に衝突後、20代女性が意識不明の重体

9/23那須塩原で車両火災 電柱に衝突後、20代女性が意識不明の重体 -

9/23那珂川の国道294号で車3台が絡む事故 成人とみられる男性死亡

9/23那珂川の国道294号で車3台が絡む事故 成人とみられる男性死亡 -

9/23【速報】バックス、3-2で安養に逆転勝ち

9/23【速報】バックス、3-2で安養に逆転勝ち -

9/23顔面を殴り全治3週間のけがをさせた疑い 傷害容疑で男を逮捕 大田原署

9/23顔面を殴り全治3週間のけがをさせた疑い 傷害容疑で男を逮捕 大田原署

ポストする

ポストする