戦後80年の長い夏が終わりかけた頃、日本近代文学館(東京都目黒区)の秋季特別展「滅亡を体験する―戦渦と文学」(11月22日まで)に足を運んだ。戦時下でペンを持っていた文学者たちはどんな孤独を抱え、何を書き残したのか。それを示す意欲的な企画に感銘を受けた。

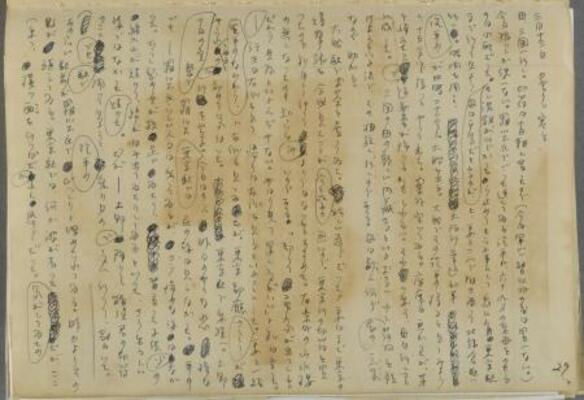

検閲や報道規制があってもなお、人は「真実は何か」を見極め、書き残そうとする。そのエネルギーが肉筆から伝わってくる。戦時下や戦後の激動の中で格闘する者たちの姿に触れて、救われたような気持ちになった。

この展覧会の目玉はずばり、日記である。ここでは主に作家で詩人の高見順と、フランス文学者の渡辺一夫のそれに触れたい。

■疎開しなければ家焼かれ命失う

高見順は1907年1月生まれ、敗戦の年は38歳だった。1943年から神奈川県の北鎌倉に住み、東京と自宅を行き来しながら日々の出来事や感慨をつづっていた。1945年3月10日未明の東京大空襲を、どんなふうに受け止めたのか。3月12日、被災状況に接して湧いた思いをこう記している。

「金の無い者は結局、かうして身動きが出来ず、逃れられる災厄からも逃れられないのだ。東京の罹災民は、みんなそれだ。(中略)疎開しろ疎開しろと政府から言はれ、自分も危険から身を離したいと充分思つてゐても、金がなければ疎開できぬ。そして家を焼かれ、生命を失ふ」

この日はまだ客観的な書きぶりだが、翌3月13日は上野駅で見た光景に衝撃を受け、眼前の情景を書かずにはいられなかったようだ。

「あの広い駅前が罹災民でびつしりと埋められてゐる。昨日よりその数が殖えてゐる。(中略)私の眼に、いつか涙が湧いてゐた。いとしさ、愛情で胸がいつぱいだつた。私はかうした人々と共に生き、共に死にたいと思つた。否、私も、―私は今は罹災民ではないが、かうした人々の内のひとりなのだ」

終戦直前の1945年8月14日の記述は、投下された原爆に触れ、自らを含む言論人の責任を率直に認めた。

「原子爆弾といへば、新爆弾とのみ曖昧に書いてゐた新聞がいつの間にか原子爆弾と書き出した。(中略)思へば、敗戦に対しては新聞にだつて責任がある。箝口的統制をのみ咎めることは出来ない。言論人、文化人にも責任がある。敗戦は原子爆弾の出現のみによつておこされたことではない。ずつと前から敗けてゐたのだ。原子爆弾でたゞとどめをさされたのである」

■生と死の間を揺れ動く思い

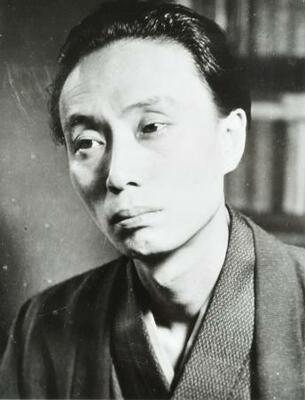

渡辺一夫は1901年9月生まれだから、敗戦時は43歳。1945年3月11日から8月18日まで、フランス語と日本語で書かれた日記には、敗戦が近づくにつれ、「死」や「自殺」の語が目立ち始めるという。

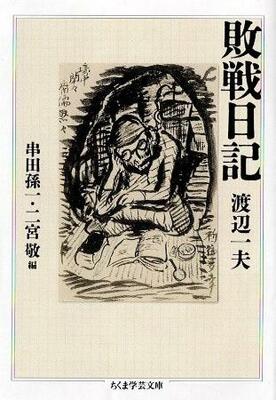

日記全文が読みたくなり、今年7月に「ちくま学芸文庫」として出版された「敗戦日記」(渡辺一夫著、串田孫一・二宮敬編)を入手した。1995年に博文館新社から出版された「渡辺一夫 敗戦日記」を改題して文庫化したもので、串田孫一の「戦争との闘い『渡辺一夫 敗戦日記』」も収録されている。

日記が1945年3月11日から始まっているのには理由がある。冒頭で渡辺は、日記をつける習慣を捨てて久しかったが「今日、僕はあらためて日記の筆をとることにした。(中略)ここに記す些細な、あるいは無惨な出来事、心覚えや感想は、わが第二の人生において確実に役立ってくれよう。僕が再生し、復讐するその時に」と覚悟を記す。

そして前日の東京大空襲に筆を進める。「懐かしきわが『本郷』界隈は壊滅した。思い出も夢も、すべては無惨に粉砕された」とつづり、敗戦に向かう無謀な日本の戦いを嘆く。

自国が愚かしい戦争をしていると認識する者にとって、その被害は内面的な痛みをも伴って現前しただろう。「知識人の弱さ、あるいは卑劣さは致命的であった。日本に真の知識人は存在しないと思わせる」(1945年3月15日)

思いは死と絶望、生と希望の間を揺れ動く。

「不安の毎日を殺そうと努む。前途、絶望あるのみ。(中略)自殺を考える。今まで日本人を買いかぶっていたが、ふとそれが、追いつめられ破れかぶれになった、醜怪な獣のように思える。人間らしさの片鱗すら持つことを許されていないのだ。軍部の考えを是認する知識人さえいる。(中略)生きねばならぬ、事の赤裸々な姿を見きわめるために」(1945年7月11日)

展覧会には1945年6月6日のフランス語の記述とその翻訳が展示されていた。

「僕は一週間したら帰京せねばならない、死ぬために」「この小さなノートを残さねばならない。あらゆる日本人に読んでもらわねばならない。この国と人間を愛し、この国のありかたを恥じる一人の若い男が、この危機にあってどんな気持で生きたかが、これを読めばわかるからだ」

日記であってもなお、これをいつか誰かに読んでほしい、読まれるべきなのだと願う心がある。そうして編まれた切迫感に満ちた言葉は、読む人の心に深く届く。

大田洋子が広島での被爆体験をつづった「屍の街」や、長崎の被爆体験から30年後に芥川賞を受賞した林京子の「祭りの場」の肉筆原稿も展示されている。

言葉によって戦争に立ち向かおうとした多くの文学者たちの痕跡が刻まれていた。

■痛ましくも壮絶な仕事に向き合う

今年の冬から夏にかけて、戦渦の中で文学者たちがつづった作品を読み、本展以外の幾つかの展覧会にも足を運んだ。それらは私の心を揺さぶった。

彼らの残した言葉は、戦争を知らない人たちをその時代・その場所に引き戻し、身を置いて考えさせる力がある。彼らはその力を信じた。

例えば石川達三は、雑誌の記事で中国・南京攻略時の虐殺に触れて即日発売禁止処分を受けた上、新聞紙法違反の罪で起訴までされた。火野葦平や林芙美子は戦地へ赴き、従軍記がベストセラーになったが、戦後の苦悩は深かったという。大田洋子は敗戦直後に死の恐怖と闘いながら被爆体験を小説にしたが、連合国軍総司令部(GHQ)によるプレスコードがあったため、世に出すことさえ、たやすくはなかった。

それらに接しながらずっと考えていたのは、もしその時代に生きてペンを持っていたなら、私は何かを書こうとしただろうか、例えば被爆して生き残ったとして、何かを書いて発表できただろうかということだった。

戦時下で書くことは壮絶で、痛ましい。自らの内と外に幾重にも立ちはだかる壁を乗り越えねばならない。そのようにして残された作品と、それを支えた覚悟に向き合いたい。(敬称略/田村文・共同通信編集委員)

ポストする

ポストする