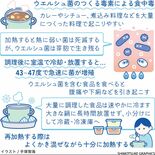

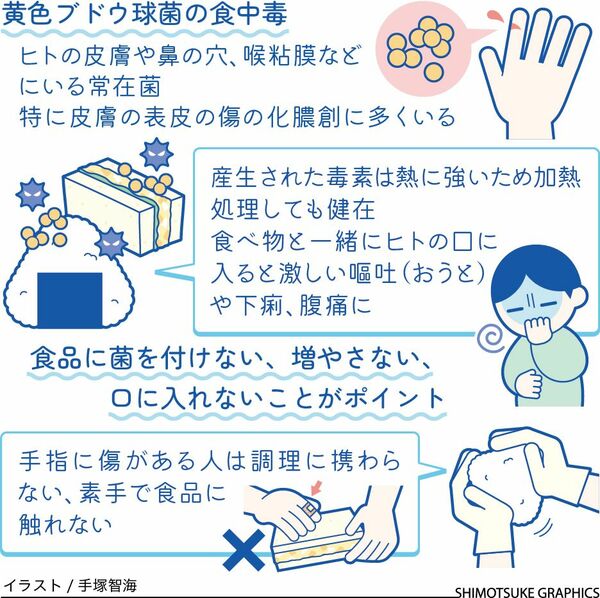

黄色ブドウ球菌は伝染性膿痂疹(とびひ)を起こす菌ですが、浅い傷の化膿(かのう)だけでなく、食中毒を起こすこともあります。黄色ブドウ球菌には多くの種がありますが、その中に菌が増えるときに毒素を産生する菌がいて、その毒素が、食べ物と一緒にヒトの口に入ると毒素型の食中毒を起こすのです。

残り:約 768文字/全文:925文字

この記事は「下野新聞デジタル」の

スタンダードプラン会員・愛読者(併読)プラン会員・フル(単独)プラン会員

のみご覧いただけます。

下野新聞デジタルに会員登録すると…

- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる

さらにスタンダードプランなら…

- デジタル有料記事の大半が読める

- 教育や仕事に役立つ情報が充実

愛読者・フルプランなら…

- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

ポストする

ポストする