書店の棚に並ぶ本のタイトルに「入門」「基礎」の文字を見つけると、ジャンルを問わず目がとまる。「初歩」や「一から学ぶ」もしかり。「教養としての◯◯」にも弱く、たいてい手を伸ばす。「入門」という言葉はこれから新しいことが始まる明るい可能性と自由を表してもいる。だから引きつけられるのかもしれない。

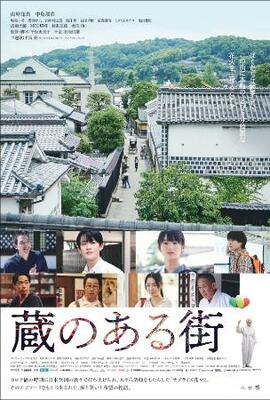

映画「蔵のある街」(平松恵美子監督)は、大人から無謀とみなされる夢を実現させようと全力でぶつかっていく高校生の物語。淡い恋も盛り込んでいて、いわば10代の「人生入門」だ。

蔵の街並みや大原美術館がある「美観地区」で有名な岡山県倉敷市。高校生の蒼(山時聡真)と祈一(櫻井健人)は、幼なじみの紅子(中島瑠菜)の兄で自閉スペクトラム症の恭介(堀家一希)と一つの約束をする。皆に「きょんくん」と呼ばれる恭介が幼いころに家族と見た大きな花火を、美観地区で打ち上げるというのだ。

深く考えずに口約束をした蒼たちだが、ヤングケアラーとして兄の世話をしている紅子は、きょんくんが花火を毎日じっと待ち、傷ついていることに胸を痛めていた。それを知った男子2人は美観地区での打ち上げ花火の実現に向けて署名集めに奔走する。大人たちは案の定「前例がない」「事故が起こったらどうする」と相手にしない。

この映画にはもう一つのストーリーがある。きょんくんと紅子の母は2人を残して家を出た。高校生になった紅子も母と同じ画家を志し、美大に進む夢を抱いているが、兄を置いて家を離れられないと思い込んでいた。

真正面から青春を描くこの作品が、単に熱量だけで舞い上がるのをつなぎとめているのは、絵画や工芸が溶け込む美観地区、そして産業が根付く地域の風景だろう。街にはさまざまな人間関係が織りなす現実があり、その前で蒼と紅子は人生の入り口に立つ。青春の起伏ある内面を主演の2人が好演している。

エンドロールの後も蒼たちはまだどこかにいて、それぞれの世界を駆け回っているような気がした。ここからが2人の本格的な人生の始まりと思える。入門とはやはり可能性とともにあり、それは大人にも同じだろう。

入門の書として私が長く座右に置いているのが、丸谷才一「文章読本」である。碩学の手になる文章の極意だけあって、引用される先達の文章も古今の名品ぞろい。日本文化論の趣もある。そういった読み方でも十分な歯ごたえだ。

一方でマニュアルとして読めば、初版から50年近くたった今も変わらない名アドバイスが詰まっている。ここでは二つ挙げよう。まずは「名文を読め」。当たり前に見える。しかし名文を選んで頭に刻み、自身の個性としてアウトプットするのは容易なことではない。「とにかくこれしか道はないのである。観念するしかない」と著者が迫る。基礎がなければ個性も表現できないと肝に銘じた。

もう一つの指南が「ちよつと気取つて書け」。一瞬、何のことかと思うが、丸谷がこれに対置するのは「思つたとほりに書け」という文章法。頭に浮かんだことをすらすら写せばそれで名文になるというのは、「大変な心得ちがひ」と断じる。そうではなく、ちょっと気取って書こうと思えば、「話し言葉をそのまま書き写しがちな癖を矯め、正しく字句を選ばせ、きちんと趣向を立てさせる」と説いている。万人に通じる名言だと思う。

私が丸谷の「文章読本」を初めて読んで「そうだ、これだ」と思ってからずいぶん長い年月がたつが、いまだ一歩ずつ歩む入門者の気分である。気取って言えば、未踏のはるかなる道か。ジャズ入門によく挙げられるピアノのオスカー・ピーターソンが残した名曲「自由への賛歌」が浮かんだ。

入門とは可能性。基礎とは個性。個性とは自由。映画、音楽、文学、美術、演劇と、あらゆる人間の表現は時代の変化を映し出す。私はそう信じる一人だが、AIがさまざまな文化に加わる世界にそれが当てはまるのか。注視を続けよう。(杉本新・共同通信文化部記者)

【今回の作品リスト】

▽映画「蔵のある街」(平松恵美子監督)

▽丸谷才一「文章読本」

▽オスカー・ピーターソン「自由への賛歌」

すぎもと・あらた 3年余り続いた本連載は今回で終了します。皆さまに感謝申し上げます。引き続き、書いたものでお目にかかれることを―。

ポストする

ポストする