終戦は、連合国軍総司令部(GHQ)による占領の始まりでもあった。

県内も軍服を着た米兵が街を闊歩(かっぽ)した。「MP」と書かれたヘルメット姿の米軍憲兵(ミリタリー・ポリス)が防空壕(ごう)に武器などが隠されていないか目を光らせた。

焼け野原となった宇都宮市の市街地には粗末な造りのバラックが並び始め、非正規の流通ルートでサツマイモや野菜などの食料を扱うヤミ屋が繁盛した。

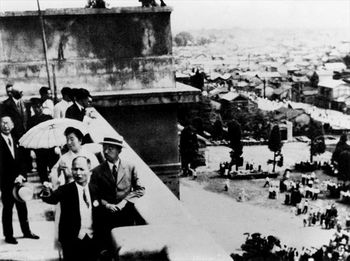

終戦から半年後の1946年2月、昭和天皇は戦争の傷痕を残す各地を訪ねる全国巡幸を始めた。

47年には県内も来訪。宇都宮、足利、小山、鹿沼…。各地で歓迎の市民が人垣をつくった。

「日本国民は、恒久の平和を念願し…」。47年5月3日、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」をうたう新しい日本国憲法が施行された。

塩谷町大久保、斎藤春枝(さいとうはるえ)さん(73)はそのころ5歳。実父は戦死し、母は後に新しい夫と再婚する。

「どうして死んじゃったの。どうして私を生んだの」。新しい父を迎えた斎藤さんの心には、その後長く戦争の傷が影を落とした。

傷痕 ■ 「せめて夢の中で実のお父さんに会いたい」

戦争が変えた家族の形

実父の記憶はない。

覚えているのは、父の遺骨箱を抱いた母の後ろ姿。

当時4歳だった斎藤春枝(さいとうはるえ)さん(73)は、幼心にも「孤独」を感じ、胸が締め付けられる思いがした。

父は妊婦の母を残して出征し、ビルマで戦死した。

終戦から1年後の1946年。自宅から10キロほど離れた国鉄(現JR)蒲須坂駅(さくら市)に馬車で向かい、遺骨箱を抱えて帰ってきた。

箱には、入っているはずの遺骨さえなかった-。後で母からそう聞かされた。

2年後の48年、父の弟がパラオから復員した。父母両家は「逆縁婚」を決めた。家を守るため、母は戦死した父の弟と再婚した。

斎藤さんの「新しい父」は夜中に突然、叫び、泣くことがあった。「戦地を体験したトラウマ(心的外傷)だったのだと思う」

母に厳しく当たることも少なくなかった。

だが母が言い返すことは、一度もなかった。

◇ ◇ ◇

「お国のためにけがをした。その人に尽くすのは当然のこと」

栃木市柳橋町、大島正子(おおしままさこ)さん(93)は戦中の43年、軍人の夫と結婚した。

12歳上、戦闘機「隼(はやぶさ)」のパイロット。結婚が決まった時には、大分県の別府海軍病院で療養していた。南方で首筋に機銃の弾を受けたと聞いた。

それでも結婚にためらいはなかった。

戦後、夫の故郷の栃木市へ戻った。後遺症で右半身が不自由な夫を支え、実家の質屋を切り盛りした。

「体が不自由でも、生きて戻れたのだから幸せ。恨み言を言っても仕方ない」

そう言い聞かせてきた。

2008年11月、夫は98歳で亡くなった。毎朝、左手だけで顔を洗っていた夫。大島さんは一周忌で歌を詠んだ。

両の手に

三途(さんず)の川の水すくいて顔洗う

亡夫(つま)を偲(しの)び涙あふるる

◇ ◇ ◇

「せめて夢の中でも、実のお父さんに会いたい」

「お母さんが『新しいお父さん』にしかられないようにしなきゃ」

戦後、斎藤さんはそんな思いを引きずり続けた。

なのに、たまに見るのは、米軍爆撃機B29に追われ、逃げ惑う悪夢。「新しいお父さん」を9年前に亡くすまで、結局一度も「お父さん」と呼べなかった。

終戦から70年がたとうとしている。

今、自宅の仏壇には母と、2人の父の遺影が並ぶ。父の愛情を受けられず、つらい思いばかりだったが、3人に等しく感謝できるようになった。

「皆それぞれ、戦争によって不幸せになった一人だった」と思うから。

ポストする

ポストする