最期 ■ 「命どぅ宝」説き続け

重荷背負い消息絶つ

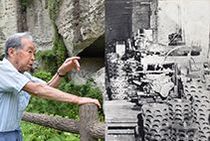

那覇市に残る県庁・警察部壕(ごう)。出入り口の看板に記された一文は、追い詰められた沖縄の人々の苦しみを物語る。

「六十万県民只(ただ)暗黒ナル壕内ニ生ク-」

沖縄戦末期、敗戦を覚悟していた荒井退造(あらいたいぞう)がそこから内務省へ打った悲痛な電報だ。米軍の猛攻を避けるため、人々は光の届かぬ壕の中で息を潜めていた。

「生き残ったら本土に渡って全て報告しなさい」

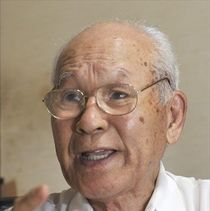

壕で行動を共にした元警察官の新垣徳助(あらがきとくすけ)さん(101)=那覇市=は当時の命令をはっきり覚えている。

看板を設置した同市の知念堅亀(ちねんけんき)さん(81)が語る。

「荒井部長は最後まで県民の気持ちに寄り添ってくれたんです」

◇ ◇ ◇

1945年1月31日。島田叡(しまだあきら)の沖縄県知事着任は、大きな転機となった。

島田は持ち前のリーダーシップですぐに県民の心をつかんだ。退造の1歳年下で同じ警察畑。「一緒に」「共に」が口癖だった。

県民保護のために県庁内で孤軍奮闘していた退造は、ようやく信頼できる上司を得た。二人三脚で疎開を促進し、食糧確保に奔走した。共に疎開対象地域へ足を運び、住民を直接、説得することもあった。

同年4月1日、米軍はついに沖縄本島へ上陸する。県庁での指揮を諦めた退造と島田は、壕を転々としながら執務を続けた。

県民は無数の砲弾、銃弾が飛び交う激しい戦闘に巻き込まれていった。

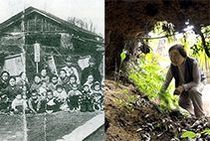

退造の世話係だった上地よし子(うえちよしこ)さん(89)=ハワイ在住=は何度も念を押された。

「米兵に囲まれたら手を挙げて降参しなさい。絶対に自決するな」

投降し、捕虜になることが屈辱とされた時代。二人は沖縄の方言を何度も口にして、最後まで生き抜くことの大切さを説いた。

「命(ぬち)どぅ宝(たから)」(命こそ宝)

◇ ◇ ◇

最後の激戦地となった沖縄本島南端の摩文仁(まぶに)。赤痢にかかって衰弱した退造は、島田と共に近くの軍医部壕を出たのを最後に消息を絶った。

沖縄戦の組織的戦闘が終結してから3日後だった。

沖縄戦の犠牲者は20万人以上、半数は民間人とされる。島田と退造の尽力がなければ犠牲者はさらに拡大したといわれる。だが、二人は県民の犠牲に大きな負い目を感じていたという。

上地さんは退造との最後の会話を明かす。

「『自分だけが生き残るわけにはいかない』とおっしゃっていました」

二人の遺体はいまだ見つかっていない。

戦後、清原村(現宇都宮市)にある退造の実家に白木の骨箱が届いた。中には石が一つ入っていただけだった。

ポストする

ポストする