交流 ■ 3県そろい新たな一歩

平和考えるきっかけに

没後70年目の「仲間入り」だった。

「兵庫、栃木、沖縄の交流の第一歩を踏み出せた」

6月26日、那覇市奥武(おうの)山(やま)公園で行われた元沖縄県知事、島田叡(しまだあきら)の顕彰碑除幕式。主催者代表あいさつで、元沖縄県副知事の嘉数昇明(かかずのりあき)さん(73)は栃木県関係者の参加をことのほか喜んだ。

戦時下の沖縄で県民保護に尽力した島田。出身地の兵庫県と沖縄県との交流は半世紀に及ぶ。島田と二人三脚で奔走し、共に「島守(しまもり)」と慕われる宇都宮市出身の荒井退造(あらいたいぞう)。式典会場には、ことし退造の顕彰活動を始めた室井光(むろいひかる)さん(78)ら本県訪問団8人がいた。

室井さんは、歓迎の言葉に身が引き締まる思いだった。だが、周囲を見渡し一抹の寂しさも覚えた。

兵庫県の参加者は100人以上。知事や神戸市長など要職がずらりと並ぶ。退造の地元栃木県では、その存在すら知られていない。

「これがずっと交流を続けてきた兵庫との差か…」

◇ ◇ ◇

兵庫と沖縄をつなぐキーワードは野球だ。

島田は神戸二中(現兵庫高)時代、俊足巧打の外野手だった。1964年に兵庫県から沖縄県高校野球連盟に贈られた「島田杯」は、今も球児たちの目標になっている。

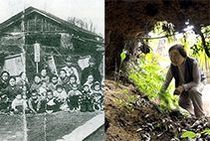

両県は、平和学習やスポーツでも広く往来がある。兵庫高OBは2年前から島田の遺骨捜索まで始めた。

「交流のたびに島田を意識し、また次のつながりが生まれていくのだろう」

本県訪問団の一人、宇都宮市の佐藤昭夫(さとうあきお)さん(65)は、兵庫と沖縄の関係に目指すべき交流の形を見た。

6月中旬、嘉数さんらが同市の退造の実家や母校を訪ねると、地元でも退造への関心が高まった。「一つ一つの積み重ねが大切。行政も巻き込み、うねりを大きくできれば」と佐藤さんは話す。

◇ ◇ ◇

「末永いお付き合いの始まりにしましょう」。退造と島田の命日に当たる同月26日、終焉(しゅうえん)の地・糸満市で、本県訪問団と同市職員がテーブルを囲んだ。訪問団側は、同市とのバレーボール交流試合を提案。退造の母校・宇都宮市清原南小が8月に訪れることが決まった。

「偉大な先輩を誇りに思うようになってほしい」と、児童を引率する岡田幸治(おかだこうじ)監督(62)。退造らを弔う糸満市摩文仁(まぶに)の「島守の塔」にも足を運ぶつもりだ。

「今ある平和の尊さを考えるきっかけになるはず」

島守の塔と背中合わせの場所には、兵庫県の慰霊塔「のじぎくの塔」がある。島守の塔の隣には、本県出身南方戦没者を弔う「栃木の塔」が立つ。二つの塔の間には直接行き来できる階段もある。

「ほら、栃木と沖縄には『県境』がないんです」

島守の塔を管理する「島守の会」事務局長の島袋愛子(しまぶくろあいこ)さん(67)が笑った。

「こうして境のない交流を続けていきたいですね」

ポストする

ポストする