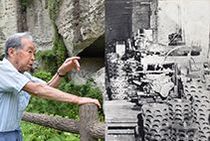

戦時中、日本軍の主力戦闘機「疾風(はやて)」は宇都宮で生産されていた。

日本最大の航空機会社だった「中島飛行機」の宇都宮製作所。現在の富士重工業宇都宮製作所(宇都宮市陽南1丁目)だ。

1944年、この工場に県内外の生徒・学生が呼び寄せられる。

多くの兵士が海を渡り、国内は深刻な労働力不足に陥っていた。政府は中等学校以上の授業を打ち切り、学徒動員を本格化する。

宇都宮市教委によると、同製作所の従業員数(45年7月時点)は約2万6520人。うち学生は31%を占めた。

旧制真岡中(現真岡高)の3年生は夏休みのある日、突然学校に呼び出された。「これから戦闘機の増産に行ってもらう。勤務地は宇都宮だ」

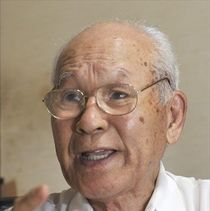

「お国のため」を刷り込まれてきた益子町七井、片岡定光(かたおかさだみつ)さん(85)は抵抗なく受け入れた。

「自分たちが働いてこの国を支えるしか道はない」

宇都宮市の関東工業雀宮工場、日光市の古河鉱業足尾鉱業所…。県内各地で動員があった。

学徒の通学風景は消え、「通勤」が始まった。

動員 ■ 「自分も日本の戦力になっているんだ」

勤労、忍耐…慣らされ

一日の始まりは、午前6時の起床ラッパだった。

点呼の後、戦闘帽をかぶり、ゲートルを巻いた足をそろえて行進していく。

「ここも軍隊だな」

片岡定光(かたおかさだみつ)さん(85)は、中学校の軍事教練を思い出しながら工場へ出勤した。

1944年秋、中島飛行機宇都宮製作所。遠方に住む学徒は、東武宇都宮線江曽島駅近くの寮に分かれて入った。

「真中寮(もおちゅうりょう)」。旧制真岡中(現真岡高)の3・4年生約360人が入った寮はそう呼ばれた。

最新鋭の「疾風(はやて)」の機体に使うジュラルミンを伸ばし続ける毎日。仕事の後はヘトヘトに疲れ、勉強どころではない。

空腹とも闘った。食堂の食事は小さな茶わんにサツマイモ入りのご飯1杯。

だが不満は感じない。

学校で「奉安殿(ほうあんでん)」に頭を下げ、厳しい教練を受けてきた。「耐えること」には慣れ切っていた。

◇ ◇ ◇

「お国のために働き、勝利に貢献できるんだ」

片岡さんの同級生横井千春(よこいちはる)さん(85)=茨城県筑西市乙=は、勇んで真中寮に入った。

数千人が働く作業場の空気は張り詰めていた。女学生は「神風」の鉢巻き姿。憲兵が鋭い目を光らせて回った。

「おしゃか(不良品)は出すな」を合言葉に、「疾風」が1機、また1機と組み上がっていく。

「自分も日本の戦力になっているんだ」。達成感と誇らしさがあった。

完成した機体は、南にある飛行場でテストをした。合格して戦地へ飛び立っていくたび、製作所のあちこちから拍手が起きた。

「太平洋を飛び回り、米軍をやっつけてくれるはず」。そう信じて機影を見送っていた。

◇ ◇ ◇

栃木商業学校(現栃木商業高)の生徒だった田村立吉(たむらたつよし)さん(84)=栃木市樋ノ口町=も、足利市小俣で戦闘機造りに精を出した。

群馬県大泉町にあった中島飛行機小泉製作所の関連工場。担当は2人1組での機体のびょう打ち。ある日、手元が狂い、穴を開けてしまった。

「おしゃか」だ。怒鳴られることを覚悟した。

しかし報告を受けた工員は自嘲気味にこう言った。

「いいよ。どうせ沖縄まで飛んで、敵艦に体当たりするんだから」

飛行兵として出征していった先輩たちを思うと、怒りと悔しさがこみ上げた。

日本の勝利を疑ったことはなかった。だがこの時、見えない戦地の空に初めて一抹の不安を覚えた。

ポストする

ポストする