サイパンなどマリアナ諸島が連合軍の支配下になると、米軍はその島々を拠点に、爆撃機B29などで日本本土への攻撃を仕掛けた。

空襲が本格化したのは1944年11月。暮らしは一変した。

「ウーッ、ウーッ」

静かな集落に空襲警報の低い音が鳴り響く。焼夷(しょうい)弾や機銃掃射におびえる日々。

夜は「灯火管制」が敷かれた。目標物とならないよう、家庭では電灯を黒布で覆い、一点の明かりすら漏れないよう暮らした。

B29による空襲の当初の目標は、飛行場や軍需工場だった。その後、作戦方針が転換され、大都市から、やがては全国の中小都市市街地に及んでいく。45年7月になると県内各地で空襲が激化し、多数の犠牲者が出た。

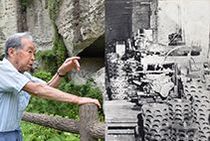

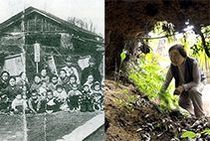

国の指導で、地域や学校、家庭では防空壕(ごう)が大量につくられるようになった。空襲警報が鳴れば、防空壕に逃げ込み、息を殺した。

宇都宮市末広1丁目、古谷シン(ふるやしん)さん(82)の同市茂原町の実家には、当時の防空壕が今も残る。父が家族10人を守るために、必死で掘り続けた。

「ここで何度、夜を過ごしたことでしょう」

避難 ■ 「ここも戦場…生きた思いがしなかった」

空襲激化、弱者犠牲に

のどかな農村地帯が変貌していった。

宇都宮市南部の茂原町周辺。1943年、山林や畑を切り開き、軍需工場「関東工業」が建設された。陸軍向けに、砲弾を大量生産する工場だった。

古谷シン(ふるやしん)さん(82)の父が持っていた山林も国に接収された。家族で木の葉さらいをし、野ウサギを追って遊んだ山は、あっという間に形を変えた。

工場は従業員1万人規模。碁盤の目のように整備された土地に、平屋の社宅が立ち並んだ。関東近県から家族連れが続々と越してきて、古谷さんの通っていた小学校では1学年でクラスが三つも増えた。

軍需工場のある村は標的になっていく。

「空襲警報発令、地区ごとに校庭に整列し、下校せよ」。登校すると間もなく、校内放送が流れた。防空ずきんをかぶり、家までの4キロの道を必死で駆けた。

「機銃掃射だ、伏せろ」

大声が聞こえ、体を伏せると、戦闘機が不気味な音を立てて低空飛行していく。

「おっかないよ、おっかないよ…」

地面に顔を押し付けながら、泣きじゃくった。周りの子もみんな泣いていた。

◇ ◇ ◇

田園が広がる栃木市藤岡町富吉。ここにもまた、山を崩し、戦闘機訓練のための飛行場が造られた。

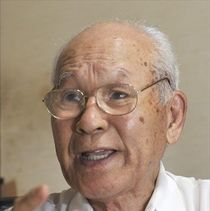

小山市下生井、武井フサ(たけいふさ)さん(92)は当時、21歳。9人の家族と、東京大空襲で焼け出されて疎開した13人の親戚のために一日中、畑仕事と食事の支度に追われていた。

「ウーッ」。空襲警報が鳴ると、1分もたたないうちに、地響きとともにB29が編隊を組んで来襲する。

作業の手を止めて木の陰に伏せ、ただただ「助けて」と手を合わせた。

「怖くて怖くて。まるで黒い悪魔のようだった」

夜も空襲に備え、下着を入れた風呂敷包みを玄関口に置いた。警報が鳴っては、自宅の防空壕(ごう)に駆け込み、肩を寄せ合った。毎日、生きた思いがしなかった。「ここも戦場なんだ」と思った。

◇ ◇ ◇

空襲の夜、古谷さんは生まれたばかりの妹を抱く母に寄り添い、防空壕の中で夜を過ごした。その妹は、まん延していた赤痢にかかり、終戦前に亡くなった。

周囲でも、小さな子どもがたくさん死んでいった。「弱いものが犠牲になるのが戦争だ」と痛感した。

戦後、関東工業のあった場所は陸上自衛隊宇都宮駐屯地になり、社宅跡には新しい家が次々に建った。

「景色は変わったけれど、ここを通ると、あのころに引き戻される」。古谷さんは足を止めたまま、はるか遠くを見詰めた。

ポストする

ポストする