米軍爆撃機B29による本土空襲が本格化したのは1944年11月。全国の軍需工場は各地に分散し、地下に潜った。

工場の疎開だ。

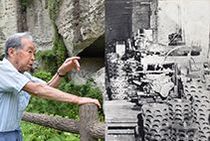

宇都宮市大谷町の地下採石場。戦闘機の生産拠点だった中島飛行機宇都宮製作所から、工作機械や資材が少しずつ運び込まれた。

大谷石を採掘した後の広大な地下空間は、格好の疎開先だった。約5万8千平方メートルの広さに約1千台の機械。9千人弱の工員や学徒が振り分けられた。

大谷街道や、国鉄(現JR)鶴田駅から敷かれた石材輸送用の貨物線では通勤ラッシュまで起きた。

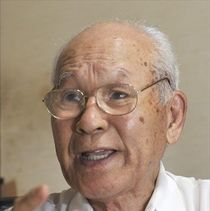

宇都宮製作所に動員されていた旧制真岡中(現真岡高)3年の横井千春(よこいちはる)さん(85)=茨城県筑西市乙=は、資材や部品を各部署に届ける「現品係」だった。製作所から大谷地下工場への「引っ越し」も手伝った。

周辺の学校でも校舎内で戦闘機を造り始めた。

市の中心部にあった肥料店の石蔵には高価な計器類を隠した。

「街中のあちこちが中島の工場だった」

そして宇都宮製作所は「空っぽ」になっていった。

工場 ■ 「これは日本も危ないのではないか」

地下に隠れ戦闘機造り

非常招集は開戦記念日の夜だった。

真珠湾攻撃からちょうど3年の1944年12月8日、中島飛行機宇都宮製作所。

横井千春(よこいちはる)さん(85)は、学徒の暮らす寮から工場へ急いで駆け付けた。

意外な指示だった。

「空襲があるかもしれない。工場の一部を移す」

戸惑いながらも資材を麻縄でくくり、軍のトラックへ。男体おろしに震えながら荷台に揺られた。

郊外で停車した。工員の後に付いて、地下へと階段を下りていく。

巨大な空間が広がっていた。立ち込めたもやに裸電球の明かりが揺らめく。

大谷の地下工場だった。

「秘密基地だな」

何も知らない14歳の少年には興奮の方が大きかった。

◇ ◇ ◇

細い階段の先に広がる漆黒の闇。初めてのぞいた時は、足がすくんだ。

「こんな場所で戦闘機が造れるのか…」

採石場を利用した大谷地下工場。45年春、宇都宮製作所から「転勤」を命じられた荒井良夫(あらいよしお)さん(85)=市貝町市塙=は尻込みした。横井さんの同級生だ。

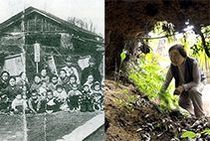

配属された作業場は、奇岩で知られる御止山(おとめやま)に掘られた横坑のトンネルだった。木のハンマーや電気ドリルを使って板金部品を製造した。

天井からは水滴がしたたり、大谷石が茶色く変質した「みそ」も落ちてくる。作業効率は悪かった。

宇都宮製作所や寮の付近には、生産拠点を狙った米軍機グラマンやP51が飛来するようになっていた。

疎開場所で働いていた安心感はあったが、次第に資材の納入が滞り始めた。穴蔵の中で手持ちぶさたで過ごす日々が続く。

「これは日本も危ないのではないか」

工場から戦局の変化も感じ取るようになっていた。

◇ ◇ ◇

もう一人の同級生片岡定光(かたおかさだみつ)さん(85)=益子町七井=も出勤先が変わった。

宇都宮南国民学校(現一条中)の学校工場だ。児童が勉強していた教室に工作機械を並べ、戦闘機の一部を造っていた。

「学校まで軍のために使うのか…」。割り切れない思いもあった。

寮からは3キロほどの道のり。毎日、軍歌を歌いながら勇ましく行進していた。

だが防空警報の鳴り響く日が増え、不安が膨らんでいく。警報が鳴ればすぐ退避。生産どころではない。

親元を離れ、軍隊のような寮生活の中で働き続けてきた。勝利を信じて耐えてきたが、もう限界だった。

「早く降伏してくれ。こんなところで死にたくない」

ポストする

ポストする