おびただしい数の兵士が命を落とした。

日中戦争から太平洋戦争にかけての戦死者は、軍人、軍属で約230万人といわれる。本県の陸軍と海軍の戦死者も4万人を超えるとみられている。

一銭五厘-。兵士の命は、当時の郵便はがきの値段に例えられた。召集令状の赤紙一枚でいくらでも代わりがきくという意味だ。

「無言の帰還」は、名誉の戦死とたたえられ、各地で盛大な市町村葬が行われた。戦死者を出した家には、「誉れの家」の標識が掲げられ、称賛された。

悲しむことは許されない。誉れの家らしく、ふるまうことが求められた。戦死を伝える死亡告知書(戦死公報)を手に、涙をこらえ、その死を受け入れるしかなかった。

戦局が厳しくなると、安否が分からず、家族は不安を募らせ、帰りを待ちわびた。

遺骨も、遺品も届かなくなる。戦地から送られた箱を開けると、中に入っていたのは遺骨代わりの木片-。そんなことも珍しくなかった。

高根沢町宝積寺、小池秀子(こいけひでこ)さん(89)の長兄も銃弾に倒れた。

「日本は勝つ。だから必ず帰ってくるとばかり思っていた」

帰還 ■ 「息子失い『おめでとう』と言われ…」

戦死は名誉 耐える母

無事を祈って託した千人針は、血に染まっていた。

「トシが死んじゃった、トシが死んじゃった」

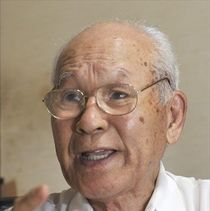

人目をはばからず、声を上げて泣く母。その姿が、小池秀子(こいけひでこ)さん(89)の目に焼き付いて離れない。

小池さんの長兄利政(としまさ)さんは1938年、中国東北部の戦線で胸部を撃たれ、十数日後に亡くなった。24歳だった。

「秀ちゃんが作るご飯はうまいね」

出征前、そう言って褒めてくれた兄は、骨になって帰ってきた。一枚の白布に女性たちが糸を縫い付け、「弾よけ」を祈願した千人針も一緒だった。

「もう二度と帰れません。悔しい、悔しい…」

痛みに耐えながら記したのだろう。残された兄の日記には、乱れた文字が並んでいた。母は亡くなるまで、この日記を手放さなかった。

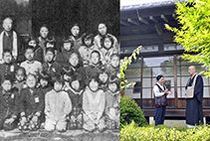

兄の葬儀は、村を挙げて行う「村葬」だった。

会場の阿久津尋常高等小学校(現高根沢町阿久津小)に大勢の人が集まった。

白い旗を掲げ、墓場まで続く長い列。それが「名誉なこと」なのかは、分からなかった。小池さんは、ただ「あにさんは死んじゃったんだな」と思った。

◇ ◇ ◇

静まりかえった講堂を幼子がはしゃぎ回っていた。

野木町野木、田村行子(たむらゆきこ)さん(84)もまた、兄の村葬の光景を思い返すと胸が締め付けられる。

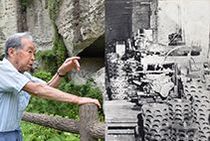

長兄正世(まさよ)さんは42年3月、ビルマ(現ミャンマー)で戦死した。太平洋戦争が始まって、わずか3カ月後のことだった。

国民学校高等科の講堂。兄を含め戦死者3人の親族、地域の代表らが集まった。人混みと初夏の陽気で汗ばむほどだった。

無邪気にはしゃいでいたのは、戦死者の3歳ぐらいの息子だった。

「こんな小さい子を残して…」。兄を失った寂しさ、幼子のふびんさがないまぜになり、涙があふれた。

◇ ◇ ◇

田村さんは、兄の戦死の報が届いて間もないころ、近所の人と母の交わす言葉が理解できなかった。

「おめでとうございます」

「ありがとうございます」

母は頭を下げた。

めでたいことなのか、感謝することなのか…。

数日後、麦畑にいた母の姿を見て、本心を悟った。

「あんちゃんは、帰ってこないんだよ」。母の目から涙がこぼれ落ちた。

その時胸に刻まれた戦争の理不尽さを、70年余が過ぎた今も忘れない。

ポストする

ポストする