二・二六事件を転機として、軍国主義が一気に強まった日本。

1937年、北京郊外の盧溝橋で勃発した武力衝突から日中戦争に突き進んでいく。40年には、第2次世界大戦の緒戦で勝利したヒトラー率いるドイツなどと日独伊三国同盟を結んだ。「バスに乗り遅れるな」がはやり言葉。

欧州の東南アジア植民地に進出する南進政策では、米英による中国支援ルート封じと、石油やゴムなどの資源を狙った。米英は、日本への経済制裁を強化していった。

「西太平洋において米英軍と戦闘状態に入れり」。ラジオから太平洋戦争開戦の臨時ニュースが流れた41年12月8日朝。ハワイ・真珠湾での勝報が伝えられた。

「天にも昇るような気持ちだった」

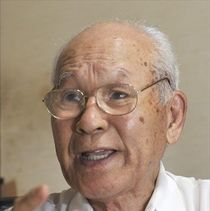

熱狂的な「軍国少年」だった小山市乙女の高石近夫(たかいしちかお)さん(88)は興奮した。

教科書に戦地で玉砕した「軍神」が描かれ、「大東亜戦争は聖戦」「天皇陛下のため、お国のため」と教え込まれた。

「たとえ、戦地で死んでも、神と祭られるのなら本懐」。15歳の高石さんは、少年飛行兵になることを胸に決めた。

特攻前夜 ■ 「あの月が丸くなると行くんだな」

戦闘の恐怖「幻想」砕く 高石近夫さん(88)(小山)

「名誉の戦死、忠君愛国の華と散る」

高石近夫さんの長兄は1937年、銃弾が飛び交う第2次上海事変で伝令として駆け回り、戦死した。新聞は、その死をもてはやし村では盛大な村葬が執り行われた。

「おれも早く軍隊に入りたい」。父や母は悲嘆に暮れていたのに、小学生だった高石さんは一人、軍国熱を高ぶらせた。

そして16歳で海軍少年飛行兵に合格。

入隊直前、兄2人の戦死で心労がたたった母が病死した。「これで母のことは気にせず軍隊に入れる」。軍国主義をすり込まれた心は、母の死をもそう受け止めた。

◇ ◇ ◇

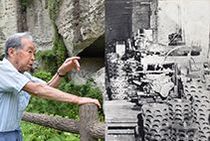

初めての実戦は44年10月20日夜。

魚雷を積んだ7人乗り攻撃機の窓から、フィリピン・レイテ沖を見る。真っ暗な海に米軍の駆逐艦が浮かんでいた。接近すると、駆逐艦から砲弾が放たれ、無数の光跡が眼前に迫った。

体は硬直して動かず、固く握りしめた拳からは汗がしたたり落ちた。

魚雷を発射するため、攻撃機は全速力で空を切り裂き、海面すれすれまで急降下する。エンジンのごう音が耳を貫いた。

激しく揺れる機体。上官から戦果の確認を命じられ、目視する最後尾まで約10メートルを走ろうとしたが、何度も転倒した。たどり着くと、もう雲の上に浮上していた。

「死ぬのは本懐」。勇ましい心持ちは、すさまじい恐怖によって打ち砕かれた。

2日後、飛行機の爆装準備中に受けた米軍機からの機銃掃射。地面に伏せ、「死にたくない」ともがいた。

◇ ◇ ◇

45年5月には沖縄戦に参戦し、その翌月、米国・マリアナ基地への「特攻作戦」を命じられた。

燃料は片道分のみ。失敗しても、成功しても死ぬ。「あの月が丸くなると行くんだな」。古里から遠く離れた基地で、月を見上げ仲間と語った。誰も「死ぬんだな」とは口にできなかった。

決行間近だった8月15日。「耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍び…」。玉音放送で終戦が告げられた。

悔しさは感じない。「死なずに済んだ。帰れる」。それだけだった。

帰郷すると、残る兄2人のうち1人が戦死し、父も病死していた。「戦争がなかったら、家族とどんな時間があっただろうか」

軍国少年だった自身への自戒も込めて言う。

「戦争をやろうという人間は知らないんだ。あの怖さ、愚かさを」

ポストする

ポストする