1944年、日本軍がインドの都市、インパールを攻略できず、もがき苦しんでいたころ。

南半球、オーストラリアのすぐ北に位置するニューギニアでも、連合国軍との死闘が繰り広げられた。

ソロモン諸島・ガダルカナル島での消耗戦に敗れた日本軍は43年2月、表向きは「転進」として撤退した。次の南方戦線の要地がニューギニアだった。

消耗戦が長引き、日本と連合国との力の差が際立ってきた時期。

栃木、長野両県出身者を主力とする陸軍歩兵第239連隊も、ニューギニアに上陸した。

太平洋戦争の本県出身の戦死者数が9千人に上り、最悪だった地だ。

それまで中国北部にいた第239連隊は急きょ、青島に集められた。

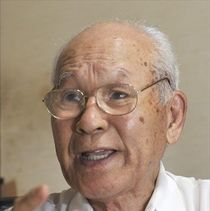

連隊で歩兵砲を使う小隊にいた壬生町藤井、山川勝雄(やまかわかつお)さん(93)は21歳。「軍が攻撃していた重慶にでも行かされるのか」と思った。

上官からは行き先も詳しい作戦も告げられぬまま。冬服から夏服への着替えを命じられ、船に乗せられた。

南方行きを悟った。どんな場所なのか。何が起こるのか。

待ち受けていた現実は、想像を絶するものだった。

ニューギニア ■ 「半分以上は敵弾で死んだのではない」

連隊4000人、復員は150人 山川勝雄さん(93)(壬生)

おれの番はいつだろう-。戦友の墓を掘りながら、いつも考えていた。

「半分以上は敵弾で死んだのではない」。山川勝雄さんはニューギニアの日々を振り返った。

「戦病死だ」

1943年2月の上陸から間を置かずして、山川さんは「負け戦」と感じていた。

密林を切り開き飛行場を造ったが、戦闘機が機銃を撃ち合う空中戦で日本軍は半年も持たなかった。食料の追加や兵士の補充も、ほぼ途絶えた。

飢えて行き倒れたり、疫病にかかったり。バナナやヤシの実、トカゲ、コウモリまで口に入れても、焼け石に水。

連合国軍は陸海空から攻めてきた。日中、海岸線を進めば狙われることは分かっていた。

夜行軍を余儀なくされる。大河沿いの幅数十キロの湿地帯を歩いて渡り、泥の中で眠る。深みにはまり命を落とす戦友もいた。弱った体が耐えられるはずもなかった。

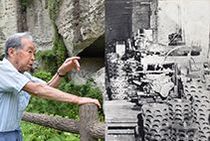

44年夏、敵陣への総攻撃が決行された。アイタペの戦いだ。重量のある歩兵砲を運び、山川さんが少し遅れて到着した時、部隊はもう壊滅状態。兵士は散り散りとなり、終戦まで密林をさまよった。

倒れた戦友を火葬もできない。切り取った指を焼いて骨を持ち帰ることが精いっぱいだった。

「連隊の4千人のうち、150人くらいしか復員できなかった」。後から、そう聞かされた。

◇ ◇ ◇

山川さんは戦争が自分の命を脅かそうとは、考えもしないでいた。

42年3月、20歳で中国北部に出征するころ、本土空襲もまだなく、穏やかだった。中国でも戦闘らしい戦闘はない。初年兵として、歩兵砲の演習に明け暮れた。

それでも、山川さんはニューギニアで死の縁へ引きずり込まれた。

兵役は2年と決まっていたから、「すぐ帰れると思っていたのに…」。

急激な戦局の悪化と無謀な作戦からは、逃れられなかった。

◇ ◇ ◇

46年年明け、4年ぶりに日本の土を踏んだ山川さん。

「あんな骨皮で大事だんべか」。風呂に入ろうとする後ろ姿を目にした両親に気遣われた。

疫病の再発にも苦しんだ。しばらくの間、畑で農作業中、雷雨に降られるとたちまち高熱が出て寝込むことになった。

過酷な時代を生き抜いただけに「今は穏やかないい時代」と映る。しかし、陰惨な殺人事件などを知るたび、こう憂う。「なぜ、命の尊さが分からないのか」

ポストする

ポストする