1944年7月、サイパン島が陥落。必要不可欠な領域とされた「絶対国防圏」が崩壊し、米軍の本土空襲の危機が迫った。

その直前の同6月30日、「学童疎開促進要綱」が閣議決定された。

政府はそれまで、地方の親類などに子どもを預ける「縁故疎開」を勧奨していたが、縁故疎開先のない都市部の国民学校初等科3~6年生を対象に、学校単位の「集団疎開」を打ち出した。

まず東京、大阪など全国13都市の児童約40万人が農村部などに住まいを移した。近隣県として疎開先に選ばれた本県では、約1万5900人を受け入れた。その後、対象児童の拡大などによって本県には計2万人近く、全国では約60万人が疎開したとされる。

「思い出したくはない記憶」

東京都牛込区(現新宿区)の愛日国民学校から赤津村(現栃木市都賀町)に疎開した栃木市柳橋町の阿部洋子(あべひろこ)さん(76)は言葉少なに語る。

都市を防衛する上で「足手まとい」になる子どもを地方で生活させ、次世代の戦力を温存する-。

戦争末期に国が進めた施策は、子どもたちに痛切な記憶を刻んだ。

疎開 ■ 「また家族一緒に…かなわぬ願いだった」

国に翻弄 苦難の児童

杉並木に覆われたなだらかな坂の上に、瓦屋根の本堂がたたずむ。

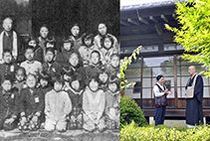

栃木市都賀町大柿の龍興寺(りゅうこうじ)。6歳の時に疎開した阿部洋子(あべひろこ)さん(76)は、その坂の木陰で弟と遊ぶのが好きだった。

1944年7月以降、東京から疎開児童を乗せた臨時列車が次々と県内の駅に到着した。受け入れ先は主に寺院や県北の旅館。

阿部さんは、教師だった母親が引率する児童らと列車に乗り、45年春にやって来た。「もう空襲に遭わずに済むんだ」。安堵(あんど)の思いだった。

本堂で始まった40人の集団生活。食事は大概、イモを浮かべた茶わん1杯の雑炊だった。「いつもおなかをすかせていた。みんなやせ細ってガリガリになっていった」

勉学もままならなかった。体中をブユに刺されて腫れ上がり、水疱(すいほう)ができた。ただれて高熱を出し、眠れない日々が続いた。同じ年の子は毎晩、布団を頭からかぶり、声を殺して泣いていた

◇ ◇ ◇

「どこから来たんだろう」。栃木市片柳町4丁目、小倉久吾(おぐらきゅうご)さん(78)は、赤津第二国民学校(旧大柿小、現在は廃校)に大勢でやって来た阿部さんら転校生を不思議に思った。

言葉遣いも違い、きれいな服を身に着けていた。どことなく距離があり、仲良くならないまま「戦争が終わり、またどこかに行ってしまった」。

戦後、国の命令で資料を焼却した学校もあり、疎開児童の実態は十分には明らかになっていない。

だが幼い子どもたちは、国策によって都市と地方の間で翻弄(ほんろう)された。いじめに遭い脱走した子、寺の隅で死んだ子、両親を亡くし孤児になった子…。「忘れてはならない事実」。小倉さんは25年前から疎開の調査を始めた。

◇ ◇ ◇

阿部さんが最も鮮明に覚えている場面がある。

終戦の日のことだ。

「洋子ちゃん、良かったね。戦争は終わったよ。お父さんは帰ってくるよ」

龍興寺の住職の言葉に、弟と飛び跳ねて喜んだ。

「これで家族一緒の生活に戻れる」。しかし、その願いはかなわなかった。

母は帰還兵が持ち帰った骨箱の中に、見慣れた名前を見つけた。父は終戦2日前、九州で戦死していた。妊婦だった母は2歳の妹を抱き締め、静かに泣いた。

東京の自宅は空襲で焼失した。家族は戦後、疎開先に近い親戚の家で暮らし、「栃木県民」となった。

全てを変えた戦争、そして疎開生活。70年間、誰にも多くを語らず、胸にしまい込んできた記憶だった。

ポストする

ポストする