太平洋の赤道近くに広がる南洋諸島にも、戦禍は広がっていった。

ドイツが第1次世界大戦で敗戦するまで占領下に置き、それ以降、日本が統治してきたサイパンやパラオ。

大本営はその島々を、「絶対国防圏」に含めていた。奪われれば、敵機の攻撃に歯止めがきかなくなり、本土防衛に甚大な支障が生じかねない。

しかし、1944年、サイパンが、あっさり敵の手に落ちてしまう。

開戦時から太平洋戦争を先導してきた東条英機(とうじょうひでき)内閣は求心力を失った。軍内部で責任を厳しく問われ、総辞職に追い込まれた。

連合国軍から物量、軍事力に圧倒的な差を見せつけられ、戦闘の舞台はパラオに移っていく。

宇都宮に本拠があった陸軍第14師団の兵士ら数万人も、中国東北部、満州から移駐していた。

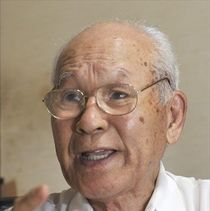

幼少期を那須で過ごし、パラオで南洋庁職員として働いていた17歳の倉田洋二(くらたようじ)さん(88)は、兵士として現地召集されていた。

「太平洋の防波堤たらん」。倉田さんは守備戦を覚悟した。

それからの日本軍は「籠城戦」と言える戦いだった。

もはや、領土獲得を狙うものではなくなっていた。

パラオ ■ 「泣きわめくこともできなかった」

宇都宮の部隊も玉砕 倉田洋二さん(88)

サイパン陥落-。1944年7月、倉田洋二さんは一報を耳にした。

「次は我々の番だ」

パラオでの配属先は宇都宮第14師団第59連隊。シベリア出兵や上海事変、日中戦争で戦果をあげ「関東軍の精鋭」と呼ばれていた。

入隊後の3カ月間、銃剣やほふく前進といった訓練に明け暮れる。

「タコ壺(つぼ)攻撃」にも備え、固い地盤に穴も掘った。掘った穴に爆弾を抱えて潜り込み、戦車を奇襲する自爆作戦だ。

7歳まで那須で育った倉田さん。指導官になった第14師団の上官にも本県出身者が多かった。

妥協を許さぬ厳しい指導。屈強な男たちが口にする栃木なまりにほっとして、会話も弾んだ。組織になじんでいった。

◇ ◇ ◇

パラオでは、本島、ペリリュー島、アンガウル島に第14師団の各部隊が配備されていた。

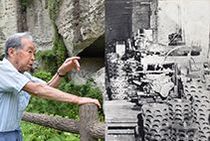

倉田さんは、9月に始まったアンガウル島の守備戦に参戦する。

米国軍2万に対し、倉田さんが属する第59連隊第1大隊は1200。武器や弾薬、食料など物資供給の道も絶たれている。

兵士は限られた物資を使い、「籠城戦」を繰り広げた。

壕(ごう)や洞窟の中に仕立てた陣地に身を隠し、速射砲や銃、手榴弾(しゅりゅうだん)などで敵を急襲する。闇夜には刀で切り込んだ。

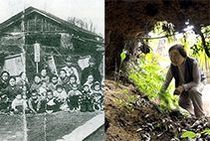

砲弾を受けて、左半身に重傷を負った倉田さん。「傷の膿(うみ)をウジに食われ、手当て代わりになった」。眼前で手榴弾が飛び交い、上官らが次々と死んでいく。

陣地を出ようにも脚が動かない。ただならぬ緊張感。泣きわめくこともできなかった。

ゲリラ的な組織戦は33日間に及んだ。一日でも長く、「絶対国防圏」を守る戦いだった。

倉田さんは米国軍に捕らわれた。

◇ ◇ ◇

仲間たちは死んでいったのに、自分は捕虜となって生き残った。ずっと「負い目」を感じて生きてきた。

終戦後勤めた東京都庁を退職後の96年、再びパラオに移住した。病気療養中の今は、東京の自宅とを往来しながら戦友の慰霊碑を守る。

多くの戦友の遺骨がなお島に置き去りにされていること。それも気掛かりだ。

政府援助を受け多くの米国人が遺骨収集に訪れるたび、日本政府の消極姿勢にいら立つ。「戦後処理は終わっていない。そんなだから政府が国民に信頼されないんだ」

アンガウル島産のリン鉱石は、戦後日本の復興にも貢献した。

「日本人、栃木の人たちにとって忘れてはならない島だ」

ポストする

ポストする