大陸に残された日本兵の戦争は終わらなかった。

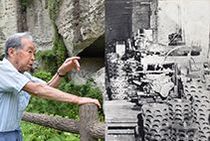

中国東北部、日本軍主導で建国された満州国。ソ連軍の戦車が一挙に侵攻した。1945年8月9日。玉音放送のわずか6日前の出来事だ。

「平和の回復」の名の下の駆け込み参戦。戦中に保たれた日ソ中立条約は破棄された。

国境付近には、かつて精強を誇った関東軍が駐留していたが、既に有力師団の多くは死闘の南方戦線へ。そのころの関東軍は、開拓の夢を追い渡航した満蒙(まんもう)開拓団などの青年が大半。「根こそぎ動員」で召集された。

急ごしらえの脆弱(ぜいじゃく)な部隊は、瞬く間に制圧された。

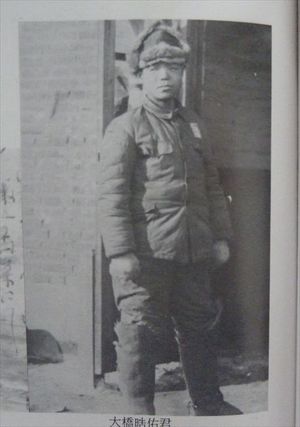

8月下旬。満州から北へと向かう1千人の長い列の中に、栃木市川原田町、大橋晧佑(おおはしこうすけ)さん(86)はいた。17歳。「日本に帰す」というそぶりを見せたソ連兵に促され、船に乗って川を下った。

だが、たどり着いた先は祖国ではなかった。

「日本人捕虜をシベリアに移送せよ」。ソ連最高指導者スターリンは秘密司令を出していた。

鉄線が張り巡らされた収容所は2千、日本兵60万人が抑留された。酷寒の地で過酷な労働を強いられ、6万人が命を落とした。

大橋さんも、鉄線の中に追いやられていく。

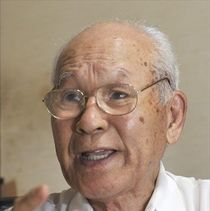

シベリア抑留 ■ 「仲間の埋葬さえもできず…無念」

労働過酷 絶望の鉄線 大橋晧佑さん(86)(栃木)

夏の高い太陽から日差しが照りつけ、土ぼこりがごうごうと舞う。

終戦直後の1945年8月下旬。

大橋晧佑さんは、満州から北へ200キロを超える道を歩き続けた。

食料や防寒具を入れた20キロの背のうのひもが肩に食い込む。目覚めてから暗くなるまでひたすら歩を進めたが、それでも港まで10日以上かかった。

「日本に帰りたい」。切なる思いが、今にも倒れそうな身を支えた。混乱の中、日本兵への暴行や略奪が横行していた。「隊列から脱落したら、現地の人に殺される」と恐怖も感じていた。

満州に渡ったのは42年5月、14歳の時だ。同級生3人と国策だった「満蒙(まんもう)開拓青少年義勇軍」に入った。戦局が悪化した44年11月、現地で関東軍に召集された。

日本の降伏後、誘導されるまま北上した。

◇ ◇ ◇

港から船を乗り継ぎ、シベリア山奥の収容所に連行された。「もう帰れない」。絶望のふちに立たされた。

過酷な金鉱での砂金採取を課せられた。削岩機やダイナマイトの爆破によって、岩を削り、重量のある鉱石を日々、運び出す。

食事は、わらが混じった小さな黒パンと岩塩スープだけ。それが1日2回では、どうしようもないほど飢えた。

冬ともなると、零下30度を下回る酷寒。

体を突き刺すような寒風が吹きすさぶ。雪道を歩き、鉱内では冷たい地下水が頭上からしたたり落ちた。「さらなる地獄」だ。

命を奪われる兵士は後を絶たなかった。

仲間の亡きがらを埋めようと、つるはしを地面に突き立てた。土が凍り、はね返された。

「すまない」。そっと雪をかけ、手を合わせることしかできない。埋葬さえままならない現実。無念だった。

収容所の望楼からは、監視の目が光っていた。顔見知りの3人が脱走を図った。銃殺された。

◇ ◇ ◇

解放され、帰国の途に就く「ダモイ列車」に乗せられた。終戦から2年3カ月後、京都の舞鶴港に降り立った。

ともに満州に渡った同級生4人のうち、2人は遺骨も戻らないまま。

法事に呼ばれ、家族から「あの子はどう死んだのか」と尋ねられた。大陸での夢を追おうとした仲間なのに、死んだ場所も理由も分からない。

生き残ったことが後ろめたい。もう訪れることはできなかった。

自らの体験を語りながら、こう思う。

「また悲劇が繰り返されたら、向こうで死んだ連中が、あまりにもかわいそうだ」

ポストする

ポストする