先代から続くシイタケ農家

これからの季節、鍋やすき焼きなどの名脇役として欠かせないシイタケ。食物繊維が豊富で、デトックス作用があるシイタケは、健康食品としても人気です。自然栽培のシイタケは冬に仕込んで夏に管理し、秋にやっと収穫できるという時間と手間がかかる農産物です。

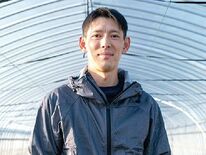

宇都宮市下ケ橋町の福田賢一さんは、父の代から45年も続くシイタケ農家です。「小学校から帰ってくると、原木への植菌を手伝っては小遣いをもらっていました」と、子どもの頃からシイタケと共に生きてきました。

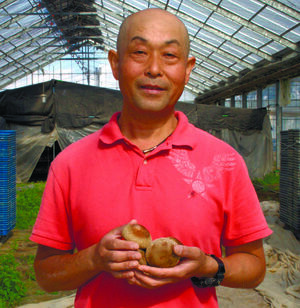

かつては原木栽培を行っていましたが、時代の流れで原木の入手も困難になり、30年ほど前から菌床栽培に切り替えました。菌床シイタケの栽培方法は、おがくずに養分などを混ぜた直方体のブロックにシイタケ菌を植え、ビニールハウスで育てます。味も原木シイタケと変わらず、計画的に栽培できるメリットがあります。

肉厚でほどよいジューシーさが売り

JAうつのみやきのこ専門部の専門部長で、管内に26人いるシイタケ生産者のまとめ役を担っている福田さん。現在、2万菌床のシイタケを栽培し、年間約1・3㌧ほど生産しています。米と長ネギの栽培も行っているので、稲刈りとシイタケの収穫が続く秋は、妻やパートさんたちと忙しい日々を過ごします。

「夏の温度管理が大変です。特に近年の猛暑には気を遣います」という苦労も。暑さに弱く、また葉物と違って菌床の中は生育状況を確認できないのがシイタケ栽培の難しいところ。発生時には、水を替えたり、軽く叩いたりして刺激を与え、生育を促すのも欠かせません。消費者に安心安全を届けたいと、使用するおが粉やふすま(肥料)も国産の物を使っています。

今年、酷暑が続きましたが、選果場で過去最高の出荷量を記録し、上々のスタートが切れたという栃木産シイタケ。県内はもとより京浜市場にも出荷され、首都圏でも広く食されています。福田さんによると、栃木産の特徴は「肉厚でほどよいジューシーさが売り」とのこと。食べ方は、そのまま焼いてショウガ醤油で食べたり、アヒージョや、ピザソースやシュレッドチーズをかけてピザ風に食べたりするのがお薦めだそうです。今日11月18日はJAうつのみやが主催する農林業祭があり、恒例のシイタケの大鍋が作られ、来場者に振る舞われます。

ポストする

ポストする