原爆 ■ 惨状「見ていられない」

築島滋さん(84)=那須

腹を突き上げるような爆音とともに、一瞬で周囲の建物が崩れ落ちた。

広島に原爆が投下された1945年8月6日。築島滋(つきしましげる)さん=取材当時(84)=(那須町豊原乙)は、爆心地から約1・5キロの場所で被爆した。学徒動員先の広島陸軍兵器廠(しょう)に向かう途中だった。

「何が起きたかも分からず、煙とほこりの中を手探りで歩いた。ひどかったのはその後。それはもう、見てもいられない。思い出すのもつらいです」

◇ ◇ ◇

親戚の家に避難すると、玄関先に人が倒れ込んできた。全身にやけどを負い、顔や体がどろどろに溶け、水ぶくれだらけになった瀕死(ひんし)の叔母だった。

「熱い、熱い」

うなり声を上げる叔母を代わる代わる看病したが、3日後に息を引き取った。遺体は一人でリヤカーで運んだ。木の枝を集めて遺体のそばに置き、火を付けた。当時、14歳。そこからの記憶はない。

「怖かったのか、夢中だったからなのか分からないが、骨も拾わず、そのままにしてしまった。叔母の2人の子どもに、骨だけでも残してやれていたら。申し訳ないことをしたと、ずっと悔やんでいる」

同級生の多くは、傷を負っていないのに、次第に髪が抜け、やせ細り、次々に死んでいった。あちこちで遺体が山のように積み上げられ、油を掛けて焼かれた。その光景や臭いは、今も忘れられない。

◇ ◇ ◇

あの日から70年。日本が戦争をせず、平和を守り続けてきたことを「大したもんだ」と思う。

「今の時代に戦争が起きたら、核や化学兵器で国ごとなくなってしまう。戦争っていうのは、原爆っていうのは、そりゃあひどいもんだ。国を守りたいなら、戦争をしないことだ」

■核の怖さを訴え続ける

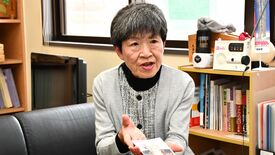

佐藤幸枝さん(85)=宇都宮

学徒動員で働いていた広島の軍需工場で被爆した。青白い光がピカッと光り、その後、気を失っていた。倒壊した工場のがれきからはい出ると、市内は煙に覆われ、不気味なほど静かだった。

「目も鼻もないほど顔が腫れ上がった人、『水、水』と求める人。自分のことで精いっぱいで、何もしてあげられなかった。核は本当に恐ろしい。生きている限り、訴え続けていきたい」

■子、戦争に行かせないで

山口菊代さん(75)=宇都宮

1945年8月9日、長崎市に隣接する時津町の自宅の庭にいた。当時5歳で、原爆投下の瞬間は覚えていない。家族と防空壕(ごう)に逃げ込んだ記憶はある。

「庭で一緒に遊んでいた2歳下のいとこは、下痢が続き、間もなく死んだ。今も常に、健康に不安を持ちながら生きている。母親として、子どもを持つお母さんに伝えたい。政治や選挙に関心を持ち、子どもを戦争に行かせないで」

⬛ ⬛ ⬛

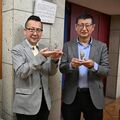

現在93歳の築島さんに聞く 体験語れる仲間少なく

「ほんの一瞬の出来事だったが、たった一発で跡形もなくなってしまった」。広島に原爆が投下され79年が過ぎ、現在93歳となった築島滋(つきしましげる)さん=那須町豊原乙=が、1945年のあの日を振り返った。

学徒動員として、広島陸軍兵器廠(しょう)の弾薬庫になっていた宮島で大砲の弾に火薬を流し込む作業に当たっていた。8月5日の夜に広島市内の自宅から作業場に戻ろうとしたが、母が弟の疎開先へ出かけ留守だったため6日の朝に予定を変更した。

その日、広島駅へ歩いていた際、今まで感じたことのないごう音に包まれた。ビルが盾になり大きなけがはなかったが、通りの人は吹き飛ばされ、木造の建物は燃え始めた。

自宅に戻ると、柱しか残っていなかった。近くの小学校もなくなっていた。爆心地付近にいた叔母は着物が溶け、全身にひどいやけどを負った。懸命な看病もむなしく、3日後に息を引き取った。

築島さんはリヤカーで叔母の遺体を近くの川に運んで火葬した。河川敷には亡くなった人を荼毘(だび)に付す姿があちこちで見られた。

「なぜあの時、遺骨を拾ってあげられなかったんだろう」。叔母の遺骨を残して川から離れたことを、80年近くたった今も後悔している。

旧制中学の同級生は300人ほどいた。生き残ったのは約50人。日本画の巨匠平山郁夫(ひらやまいくお)さんもその一人だ。同じクラスで仲が良かったこともあり、那須町へ移住した後も年賀状をやりとりしたり、同窓会を開いたりして交流は続いた。

平山さんをはじめ、多くの友人が鬼籍に入った。自宅には、友人たちとの写真とともに平山さんが描いた原爆ドームを飾っている。旧友との思い出を懐かしそうに話しながらも「原爆を体験したのは広島と長崎にいた人しかいない。語れる人は限られているのに、どんどん少なくなっている」と嘆く。

ロシアのウクライナ侵攻など、今なお核の脅威にさらされている地域がある。「戦争は罪のない、一般の人々が巻き添えを食ってしまう。戦争で何が残るのか考えてほしい」と語った。

ポストする

ポストする