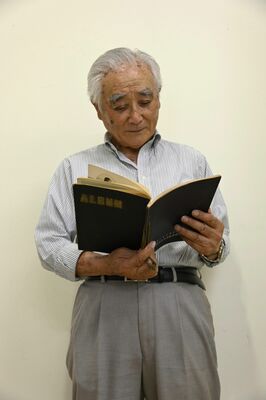

足利市相生町、寺岡富士也(てらおかふじなり)さん(83)は、故郷で見た「黒い雲」が目に焼き付いている。4歳だった当時はその意味を、すぐ理解できなかった。

1945年8月6日朝。疎開先の広島県北部の小川で、友人と魚捕りをしていた。しばらくして真っ黒な雲が目に入った。実家のある広島の市街地の方から流れてきているようだった。

「雨が降るのかな」。ぬれては困ると、帰途に就いた。母から「新型爆弾が落とされたらしい」と聞かされた。

自宅の様子を確かめるため数日後、両親と兄と一家4人で約60キロ先の広島市内へ入った。そして被爆した。実家に程近い場所が爆心地だった。

寺岡さんは、当時の広島の様子を覚えていない。3歳上の兄俊彦(としひこ)さん(86)=広島県府中町=は、あの日の光景がありありと浮かぶ。

「(遺体が)ゴロゴロあった。所々、火がくすぶっていた」。自宅は跡形もなくなっていた。79年前の道筋をたどりながら、俊彦さんは振り返った。時折、声を詰まらせた。

終戦から数年後。寺岡さんは疎開先から広島市へ戻った。通った小学校には、被爆しケロイドが残る子どもたちがいた。それが「特別なことではなく、当たり前だった」という。

年に数回、ジープ型の車が学校を訪れた。数人の児童と共に乗せられ向かった先は、米国の原爆傷害調査委員会(ABCC)の研究施設だった。

半日ほどかけ、写真を撮られるなどした。抵抗感はなかった。食べ物さえ満足に手に入らない時代。「チョコレートなどのお菓子をもらえてうれしい」との感情が真っ先に湧いた。

足利市には中学卒業後、就職のために来た。衣料品店や百貨店などで働き、居を構えた。原爆の放射線による病気には現在までかかっていない。

今年、79回目の原爆の日を迎えた。広島の原爆死没者名簿には新たに5079人が追加され、34万4306人の名が記されている。

長期化するロシアのウクライナ侵攻、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザへの攻撃。核の脅威の高まりに、寺岡さんの懸念は増している。

「技術の進歩で核兵器の性能も向上している。原爆を落とすようなことは、二度と繰り返さないでほしい」。故郷に思いをはせ、率直な願いを口にした。

ポストする

ポストする