「おまえ、福島に行くことになったから」

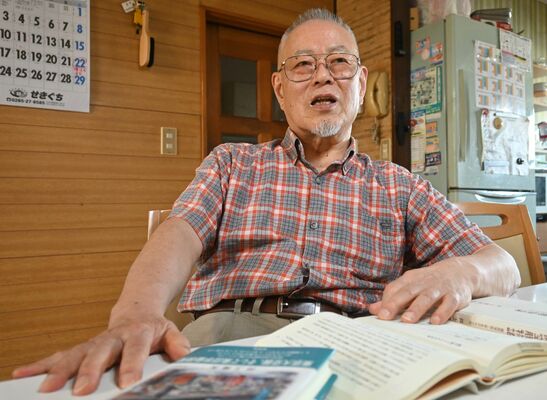

当時7歳の井上隆夫(いのうえたかお)さん(86)=小山市駅南町5丁目=は、父親から突然告げられた。1945年3月10日の東京大空襲の数日後。暮らしていた東京都下谷区(現台東区)は、多くの被害を受けていた。

行き先は、先に家を離れていた兄2人と同じ福島県柳津町の旅館。子ども心には当初、学童集団疎開が遠足のようにも映っていた。

「出発前は遠くの田舎に行けて、ちょっとうれしいって思っていた。深刻には考えていなかったね」

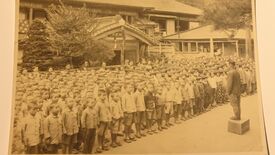

3月下旬。同じ国民学校に通う友人らと列車に乗って、山あいの旅館へ向かった。程なく児童50~60人での集団生活は始まった。掃除、洗濯、裁縫。引率の先生はいたが、身の回りの事は自分でやった。

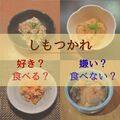

食事は、わずかな飯と野菜の煮付け、漬物が並ぶ程度。空腹に耐え切れず「セミを捕まえ、焼いて食べたこともあった」

体調を崩す児童もいた。もともと体が弱かった友人は次第に食欲がなくなり、ついには立ち上がることすらできなくなった。

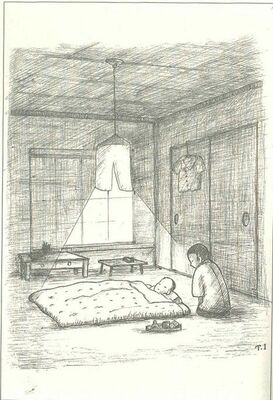

ある日の深夜、物音で目が覚めた。向かいの部屋で寝ていたはずの友人が布団に乗せられたまま、数人の大人によって廊下へ運び出されていた。

以来、友人の姿を見なくなった。病院に運ばれたのか、まさか息を引き取ったのか。先生から説明はなく、やるせなかった。

8月15日の終戦後も、疎開生活は続いた。「本当に帰れるのか」と不安が増した頃、父親が迎えに来た。外は雪が降っていた。

同じ旅館で過ごした疎開児童の中で帰郷一番乗り。だが、手放しでは喜べなかった。「他の子はいつ帰れるの」。涙を流して見送ってくれた仲間の姿が、目に焼き付いた。

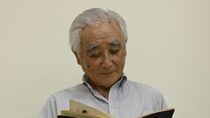

それから約60年後の2006年。小山市で歯科医を営んでいた井上さんは、1冊の本を出版した。「体験を何かの形で残しておきたい」。当時を振り返り、挿絵も描いた。

今思い返せば、厳しかった疎開生活が、その後の困難を乗り越える糧になった面もある。ただ世界を見渡せば、戦争は今も続く。

「何の罪もない子どもたちが振り回されている」「歴史は繰り返されてしまうのではないか」。自宅の居間で、自著の「学童疎開空腹物語」を見つめながら、井上さんは子どもたちの笑顔が広がる世界を、あらためて願った。

ポストする

ポストする