従軍 ■ せめて野辺の花だけでも

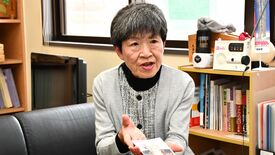

宇塚里子さん(92)=鹿沼

意識がもうろうとした兵士たちの叫び声が、大部屋に響く。ずらりと並んだベッドに横たわる日本兵。足がない者、眼球を負傷し目が見えない者もいる。

◇ ◇ ◇

万里の長城の要塞(ようさい)「山海関(さんかいかん)」に近い、旧満州(中国東北部)の興城第一陸軍病院。1944年10月になると、戦局は厳しさを増し、戦地からの傷病兵が急増した。

「悲惨でした。薬も衛生用品も十分になく、満足な治療はできなかった。それでも次々と傷病兵が運ばれてくる。看護でこんなにひどいことはない」

赤十字救護看護婦だった宇塚里子(うづかさとこ)さん=取材当時(92)=(鹿沼市)は、同年4月から終戦まで、この病院で従軍看護婦として働いた。

2千人の兵士を収容したともいわれる施設。「眠る時間も満足に取れないほど」ひたすら看護に当たったが、亡くなる者も多かった。

宇塚さんは、鹿沼高等女学校(現鹿沼高)を卒業後、「お国のためになる」と言う父の勧めで救護看護婦となった。男性の出征者同様、赤紙で召集された。

終戦後は、混乱の中、中国共産党の「八路軍」の捕虜になり、看護を手伝わされた。共に捕虜になった重傷の日本兵たちは、手当てもされないまま亡くなっていった。

「遺体を埋め、野辺の草花を供えてあげることしかできなかった」

彼らの死は家族に伝わったのか-。70年たった今も、そのことが気に掛かる。

◇ ◇ ◇

宇塚さんも47年に帰国するまで、祖国で帰りを待っていた最愛の母の死を知ることができなかった。

「戦争はね、しないほうがいいに決まっている、陣取り合戦だけじゃなく、殺し合いだもの。人が傷つき、亡くなっていく。戦争のことを話しても若い人は想像できないでしょう。でも、命が、そして人を助ける気持ちが大切だということは分かってほしい」

■戦争は無残なもの

島田久子さん(91)=栃木

赤十字救護看護婦になり、従軍看護婦として、海軍軍医学校(東京)、宇都宮陸軍病院で働く。終戦後は横須賀浦賀検疫所で、引き揚げ者の救護に当たった。

「やけどで顔が半分なくなったり、おなかを撃ち抜かれたりした兵隊を看護した。五体満足で出征したのに、そんな姿になってしまう。生きて暮らせているだろうかと今も思う。戦争は無残なもの。やってはいけないと小中学生に伝えたい」

■みんな哀れな死に方を

宮崎ミチさん(93)=宇都宮

フィリピンのマニラに滞在中、「徴用令」が届き、現地の海軍病院で従軍看護婦として従事した。適当な薬も、食糧もなく、大勢の兵隊の最期をみとった。

「脳症の兵隊は、つぶした雑草を食べ、『お母さんのご飯はおいしい』と言って亡くなった。その言葉に涙が出た。みんな哀れな死に方をした。若い人に強く言いたい。絶対に、どんなことがあっても、戦争は避けなければならないと」

⬛ ⬛ ⬛

妹・小口悦子さんに聞く 戦争ない世 姉妹で願う

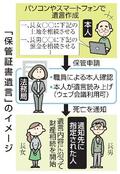

「兵隊さんと同じ赤紙で召集されたの」。戦争体験を家族に語っていた元従軍看護婦の宇塚里子(うづかさとこ)さんは、2023年2月に亡くなった。100歳を迎えた約3カ月後のことだった。ひつぎには、大事にしていた赤紙が入れられた。

鹿沼市今宮町出身で7人きょうだいの次女だった宇塚さんの元に赤紙が届いたのは、太平洋戦争開戦直前の1941年10月。日本赤十字社病院救護看護婦養成所(東京都)を卒業したばかりの18歳の時だった。

五女の小口悦子(こぐちえつこ)さん(89)=東京都荒川区=は、姉が召集された後の母の姿を今も強く覚えている。毎日のように、ご飯やみそ汁などの小さな膳を用意した母。生きて帰ってくるよう願いを込めた「陰膳(かげぜん)」だった。

終戦後の47年、朝鮮半島から帰郷した。大きなリュックを背負い東武新鹿沼駅から歩いて家に帰ってきたところを、父が出迎えた。

「喜んでもらえると思って一生懸命帰ってきたのに、母はもういなかったので随分泣いていたようです」。小口さんは当時を振り返り、姉に思いをはせる。

母は46年に病で亡くなった。父もきょうだいも母の死を伝えられず、宇塚さんは近所に住む親戚から聞き知った。帰郷した日の翌日以降、3カ月間にわたり墓参りを続けた。

「生きて戦地から帰れるとは思っていなかった」と語る姉に、小口さんは「お母さんが陰膳を据えて待っていたのよ」と伝えた。「そうだったの」。涙を流してうつむき、そう答えたという。

戦後、宇塚さんは県外の病院で働き、家計を助けた。父や妹が病気になった時は、勤務する病院に迎え入れ闘病を支えた。

小口さんは「生涯職業婦人で、親代わりだった。尊敬できる人」と自慢の姉をしのぶ。「戦争はしちゃいけない」とよく口にしていた姿も浮かべ「戦争のない世の中が永久に続いてほしい」と願った。

戦争を生き抜いた姉妹。その言葉には、切実な思いがこもっている。

ポストする

ポストする