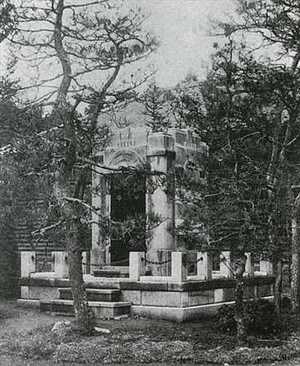

かつて、どこの学校にも「奉安殿」(ほうあんでん)と呼ばれるほこらのようなものがあった。

天皇、皇后両陛下の写真「ご真影」と、明治天皇が徳行を説いた教育勅語が納められていた。奉安殿の前を通るときは最敬礼をするものだった。

1937年、北京郊外の盧溝橋で日中両軍が衝突して始まった日中戦争は、次第に泥沼化していった。県内では進軍を祝う提灯(ちょうちん)行列が各地で行われる一方で、焼夷(しょうい)弾や毒ガス弾攻撃に備えた訓練も始まった。

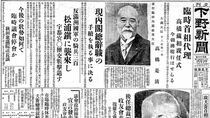

欧米人の模倣だとして「パーマネントはやめませう」のスローガンが世に出始めたころ。近衛文麿(このえふみまろ)内閣は38年、国家総動員法を制定、国を挙げて戦争への道を突き進むこととなった。

教育現場も例外ではなかった。41年4月、国民学校令が施行され、明治時代から初等教育の場だった小学校は「皇国民鍛錬」の場に姿を変えた。奉安殿はその象徴的な場所だった。

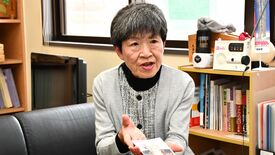

「負けじ魂」。宇都宮市今泉町、関口喜美子(せきぐちきみこ)さん=取材当時(84)=は国民学校で「神風が吹いて日本は勝つ」という教育をたたき込まれた。「純真無垢(むく)な子どもは、教師の導きでどのようにでも染まるから」。そして皆「同じ色」に染められていった。

学校 ■ 「お国のために死ぬのは美しい」

すり込まれた忠誠心

全てが軍国調だった。

太平洋戦争が始まった1941年ごろ。関口さんが通った宇都宮市の西国民学校(現宇都宮市西小)は昼休み、決まって大きな太鼓の音が校庭に響いた。

分列行進の訓練が始まる合図だった。

横に4人で隊列を組み、足の運び、手の振り、隊列の前後左右など一糸乱れぬようになるまで練習した。

「まるでテレビで見る北朝鮮の軍隊パレードのようだった」。隊列を組んで10キロ近く離れた多気山を目指す行軍訓練もあった。

教員との会話も変わった。教員が「地図を用意してくれ」と言えば、子どもたちは「はい、地図を用意するであります」。指示を復唱し「であります」で締めた。教員の言うことは絶対。「金科玉条」だった。

◇ ◇ ◇

国民学校は国に身をささげる価値観や精神も徹底して教え込んだ。

天皇誕生日など旧制の祝祭日「四大節(しだいせつ)」を祝う祝賀式典。市貝町の市塙国民学校(現市貝小)の校庭で、益子町七井、片岡定光(かたおかさだみつ)さん=取材当時(85)=は直立不動で体をこわばらせていた。

教頭が奉安殿からふくさに包まれた巻紙の教育勅語を取り出し、黒い盆で恭しく運ぶ。壇上で受け取った校長が厳かに読み上げた。

「朕惟(ちんおも)ふに…」

片岡さんら「少国民」は一斉に深々と頭を垂れた。「当時はその行為に、何の疑問も持たなかった」。毎日の朝礼では、皇居の方角に向かって最敬礼した。「どうしてそうするのかを考えさせない教育。一方通行の教えが当たり前だった」

◇ ◇ ◇

だが45年の終戦を境に、国民は「当たり前」が必ずしもそうではないと知る。

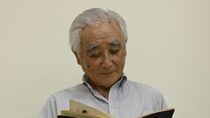

栃木市都賀町合戦場、舘野サク子(たてのさくこ)さん=取材当時(83)=は、戦中には読むのを禁じられた反戦文学などを戦後に読みあさり、がくぜんとした。

「知らないことの罪、知らされないことの悲しみ、教育の恐ろしさを感じた」

佐野市の第三国民学校(現栃本小)で教育勅語の忠誠心をすり込まれ、「お国のために死ぬのは美しい」と思っていた。佐野高等女学校(現佐野東高)では、すぐ前の第一国民学校に戦車部隊が配備されるのを目の当たりにした。「自分もどこかの塹壕(ざんごう)で死ぬ」と覚悟した。

「次の世代に、同じ経験をさせたくない」。戦後、高校の国語教員になった舘野さんは、教え子に繰り返しこう言ってきた。

「本を読み、いろいろなことを知りなさい。自分できちんと考え、判断できるようになるために」

⬛ ⬛ ⬛

現在93歳の関口さんに聞く 「関心薄れている」と危機感

宇都宮市内にある高齢者住宅の一室で、関口喜美子(せきぐちきみこ)さん(93)が静かに語り始めた。戦争一色に染まった青春時代の記憶を、今も忘れていない。

「戦争が始まって学校が一変したの」

太平洋戦争へ突入した1941年。西国民学校(現宇都宮市西小)に通っていた。10歳だった。なぎなたを使った武道の稽古、集団行進の練習。戦争で勝つための鍛錬に明け暮れた。でも当時は「おかしいとは思わなかった」

宇都宮第一高等女学校(現宇都宮女子高)に入学した後も、状況は変わらなかった。ある日、友人が英語の本を読んでいたことが学校にばれ、先生は「こんなものを読んではいけない」と、目の前で本を破った。それほど戦争に染まった学生生活だった。

終戦から数年後、関口さんは市内の小学校で教員になった。戦後の混乱期で貧しい家庭の児童が多かったが、子ども同士で助け合う気持ちがあり、いじめはなかった。

13年間の教員生活を経て改めて気付いたのは、戦時教育の理不尽さ。罪のない子どもたちから自由な学びを奪い、軍国主義を強いる。教育の本来あるべき姿とは乖離(かいり)していた。

「戦争がもたらした教育の弊害や実態とはどんなものであったかを、多くの人に知ってもらいたい」。そんな思いを込めて2007年、戦時教育の体験をつづった1冊の本を出版した。

十数年前には市内の小学校で、本の読み聞かせボランティアもしていた。8月15日の終戦の日が近づくと、子どもたちの年齢に応じて戦争関連の本を選び、当時の様子を語った。

これまで積極的に体験を伝えてきた関口さんだが、「戦争に対する世間の関心は薄れてきている」と危機感を募らせている。世界に目を向ければ、現在も戦火は絶えない。

「こういう世の中だからこそ、戦争はどうしていけないのかを学校で子どもたちに問いかけてほしい」。関口さんは、それが平和な社会への第一歩につながると信じている。

ポストする

ポストする