子どもの成長は早く、「この場合どうしたらいいの?」と悩む子育て中の親は多いだろう。そんな時、頼りになるのは子どもの祖父母だが、令和の今と30~40年前の昭和・平成では子育ての“常識”は異なり、意見が衝突することも。どのような違いがあり、世代間のトラブルを回避するためにはどうしたらいいのか。作新学院大女子短期大学部幼児教育科の矢野善教(やのよしのり)准教授に聞いた。

「乳幼児の研究が進み、祖父母世代と今では子育てに良いとされていたことが違う」と矢野准教授。

例えば「おむつ外し」。祖父母が子育てをしていた時代は「2歳まで」が一般的だった。それが今は個人差を考慮し、病気などがない場合は「小学校入学まで」になっているという。

トイレトレーニングは、うまくいかないと親が叱り、子どもは失敗を恐れて緊張し、また失敗する、という悪循環に陥ることがある。矢野准教授は「焦らずに、まずは子ども自身が排尿する快感を感じることを重視して」と助言。できたことを十分に認めてから、次の目標を立てていくといい。

「卒乳」も以前は「1歳まで」という考え方があったが、こちらも個人差がある。「無理に卒乳する必要はなく、求めて来たらあげようという感覚でいい」

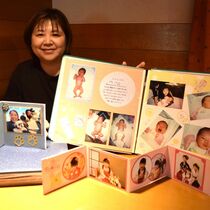

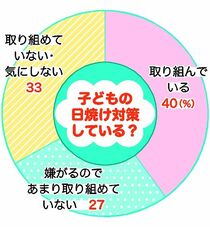

子どもがおっぱいを吸う目的は栄養摂取だが、徐々に母親とのスキンシップに移っていく。そのため、授乳以外の抱っこやハイタッチなどで親子のつながりに満足できるようになれば、自然に卒乳するという。ほかにも「日焼け」や「離乳食の時期」など、祖父母世代とは考え方が変わったものがある。

子育て世代は「ジイジやバアバは孫に甘過ぎる」と不満を抱くことも。しかし矢野准教授は「祖父母が孫の行動を認めたり褒めたりすることは、自己肯定感を育むことにつながる」とし、効用を説く。

現代の情報収集はネットが中心。困り事はまずインターネット上で検索する。祖父母が経験を基に助言しても、ネットで調べてから受け入れるかどうか考える傾向にある。「若い人たちはアドバイスを聞き入れない」と不満に思ってはいけない。

「考え方が古い」「今は違う」と子育て世代は反発しがちだが、矢野准教授は「孫をかわいいと思う気持ちがあっての行動と助言。感謝の気持ちを伝えてから自分たちの考えを話すといい」と家族円満に向けてアドバイスしている。

ポストする

ポストする