「男らしさ」「女らしさ」といった性別役割について無意識に抱く固定観念や、それに基づく差別などを指し示す「ジェンダーバイアス(GB)」。理工系で活躍する女性が少数派となっているように、進路選択などの場面で問題が露呈するとされる。子どもに対しては親の影響が大きく、県内でも講座のテーマとして取り上げられるなど、徐々に関心は高まっている。専門家は子育てに当たり、「『その子らしさ』を大切に」と呼びかけている。

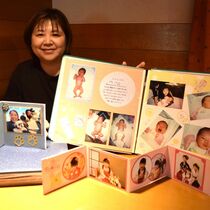

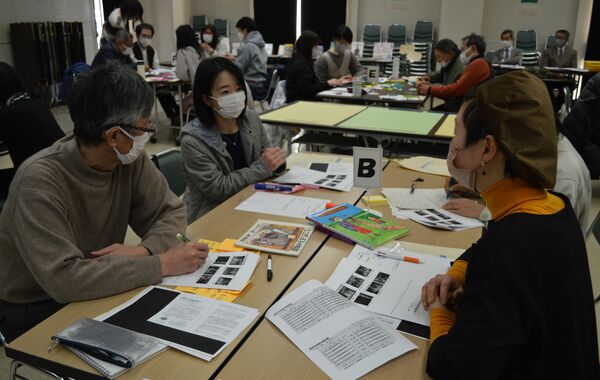

宇都宮市中央図書館などは2月、子育て応援講座「子どもにまつわるジェンダーバイアス “性別”ではなく“性格”で!」を開催した。子育て中の女性から年配の男性まで幅広い年代の参加があり、講師を務めた宇都宮大ダイバーシティ研究環境推進本部の川面充子(かわづらみつこ)特任助教の話に耳を傾けた。

川面特任助教は、男女格差を数値化した2022年版「ジェンダー・ギャップ指数」の国別順位で、日本が先進7カ国(G7)中最下位、全体(146カ国)でも116位にとどまる現状について言及。政治・経済分野への女性参画が遅れている点について、「物事を決定する場に参画する男女格差が大きい原因には、ジェンダーバイアスがある」とした。

GBの“芽”がいつ頃から見られるかについては、昨年10月に発表された京都大の研究成果を提示。大人が「男性は賢い」というステレオタイプを持つ一方、子どもは4、5歳時点では男女とも自分の性の方が賢いとする傾向があったという。

子どもたちは、どのように変わっていくのか。川面特任助教は「親のほか、テレビなどメディアの影響が非常に大きい」と指摘。家事や育児は女性の仕事であるなどと、親が自身の思い込みを説いたり、断定的に表現するテレビCMを視聴したりすることが、進路を左右する結果につながっているとみる。

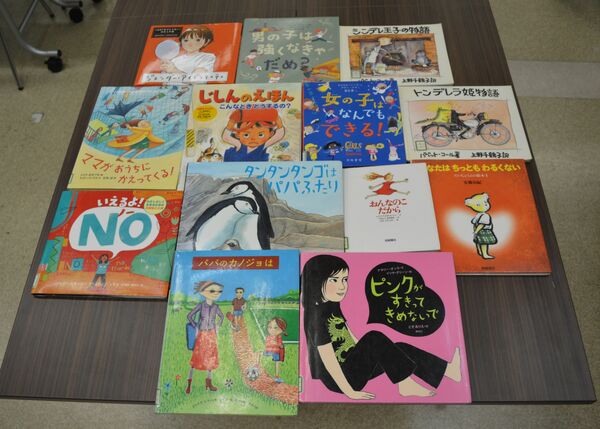

ジェンダー平等を伝えるのに活用できる絵本として、「ピンクがすきってきめないで」(講談社)、「タンタンタンゴはパパふたり」(ポット出版)などを紹介。男女に関係なく、家事が自立心形成などに役立つとする研究データも示した。

参加者からは、性別役割分担に肯定的な声も含め、さまざまな意見が上がった。川面特任助教は「『その子らしさ』が大切。大人自身、いろいろな考え方ができるようにして、子どもに伝えていってほしい」と訴えた。

ポストする

ポストする