11月は児童虐待防止推進月間。子どもに手を上げたり、暴言を吐いたりすることは良くないことだと分かっていても、ついやってしまったという人もいるだろう。虐待防止や子どもの居場所づくりなどに取り組む認定NPO法人「だいじょうぶ」(日光市)の畠山由美(はたけやまゆみ)理事長に、親子関係の築き方や強い怒りを感じた時の対処法などを聞いた。

虐待をしてしまった親の回復プログラムに関わっている畠山理事長は「体罰をする親は子どもに一生懸命関わろうとする人が多く、特別ではない。ただやり方がまずいだけ」と話す。

体罰や暴言など子どもを虐待するしつけは、子どもの自己肯定感を低下させ、チャレンジ精神を失わせるなどダメージが大きい。扱いにくい子になったり、力のある人にへつらい、弱い人に強く当たるようになったりするという。親子の関係もこじれて悪循環に陥る。一つもいいことはない。

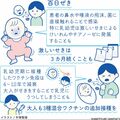

「子どもの栄養補給は褒められること。体罰より褒めるしつけの方が親子間にいい循環が生まれ、子どももいいことをしようとするようになるから親も楽」と畠山理事長。褒め方のポイントは、できたことに対してではなく、子どもの存在を受け入れ、人格そのものが尊いと伝えること。「わが子でいてくれてありがとう」と言うだけでもいい。また、過程を認めることも大切で、子どもが「自分は自分でいい」と思えるようになる。

「褒めることがない」という人は、例えば子どもが朝起きてきた時に「○○ちゃんの元気な足音を聞くと、こっちも元気が出るよ」、食事の時に「食べっぷりがいいね」、手伝ってもらった時に「助かるよ」などと言ってみよう。

叱る時には「やったことは好きじゃないけど、そこまで大変だったんだよね。どういう気持ちでやってしまったのかな」などと、子どもの気持ちを受け止めてあげることが大切だ。

「身体的虐待は心の余裕がなかったり、疲れていたりと大人側の都合で起きることが多い。体罰をした時の自分の顔を思い出してほしい。怒りの顔の仮面をずらしたら、泣いているあなたがいませんか。不安や分かってもらえないもどかしさなどさまざまな感情がありませんか。その感情に気付いて、セルフケアをすることが大切」と畠山理事長。怒りの裏には疲れ、過去の記憶、子どもの心配、自分や家族の病気、経済的困窮、夫婦関係などいくつもの要素があるという。怒りの裏に何があるのか考えることで対処法を見いだすことができる。

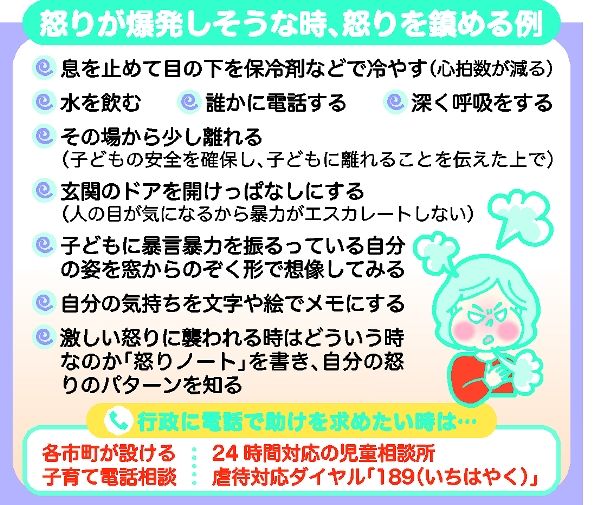

もし怒りが爆発しそうな時は、息を吐いて深呼吸したり、保冷剤を目の下にあてて心拍数を下げてクールダウンしたり、窓を開けたりと、別のことをするといい。また子どもとけんかしてストレスをためるより、「まあいいか」「子どもだからこんなこともあるよな」と思い、あえて戦わないのも一つだ。

畠山理事長は「虐待をしてしまっても、今からでも変われるし親子関係を再構築できる。相談したら、すぐ児童相談所に子どもが連れて行かれると思っている人もいるが、それはケース・バイ・ケース。取り返しが付かないことになる前に相談を」と呼びかけている。

ポストする

ポストする