引きこもりや不登校を経験し、働くことが困難な若年無業者を支援する「中間的就労」のノウハウを共有しようと、県若年者支援機構(中野謙作(なかのけんさく)理事長)を中心とした4県7団体による「若者の中間的就労訓練推進協議会」の設立総会が22日、宇都宮市内で開かれる。機構が先駆的に取り組む若者の就労を現場で支援、指導する「ジョブトレーナー」制度を各団体と共有するなど連携を深める。

中間的就労とは、一般的就労と福祉的就労の間に位置づけられ、段階的に就労の機会や作業量を増やし、雇用につなげる。

協議会は中間的就労訓練の普及啓発、ジョブトレーナー研修、企業の理解促進などを狙い、県若年者支援機構のほか県内2NPO法人と茨城県内2団体、群馬、福島両県1団体ずつの計7団体が設立する。

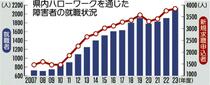

機構は2010年6月から中間的就労支援事業を開始し、これまでに167人が訓練に参加。独自の取り組みとしてジョブトレーナー1人と参加者3人の4人1組で協力企業などから受けた仕事を行い、参加者のうち6割以上の107人が正規雇用や派遣社員、パートタイムなどの雇用につながっている。

引きこもりなどの経験があり、社会参加できない若年無業者数は県内約1万人、全国約60万とされる。

中野理事長は「いきなりハローワークで仕事を探すことが難しい若者は多く、段階的な就労が必要」とした上で「企業や農家と連携し若者を支援する形は、全国のモデルになるはず」と話している。

■ジョブトレーナー 役割重要/企業と若者 仲立ち/直接雇用つながる例も

中間的就労は、週1日から徐々に就労機会を増やしていき、雇用につなげていく。社会との接点を持とうとする若者にとって、当初は負担感がつきまとい、協力企業側にもコミュニケーションに不安感がある。県若年者支援機構の中野謙作理事長は、企業と若者の間に立つ「ジョブトレーナーが重要」と指摘している。

「疲れるけど充実感がある」。上三川町内の工場で、中古車の洗車業務に携わる男性(27)が笑みを浮かべる。男性は大学卒業後に就職したが、職場の人間関係に悩み退職。1年間、引きこもっていたという。

中間的就労に参加し半年。週1回だった就労は週4回に増えた。「人と関わらず家の中にいたので体力が追いつかず、今も丸一日働くと疲れる」と言うが、「アルバイトなどにステップアップしたい」。

男性の状況や適性に応じて仕事内容や頻度を見極めているのが、ジョブトレーナーの大森里史(おおもりさとし)さん(40)。仕事をやり遂げることと、若者の力を引き出すことが役割だ。「負荷をかけすぎると続かない」から、別の男性2人は週3回、2回の勤務にしている。

企業側にとってもジョブトレーナーの存在は大きい。洗車業務の依頼元の企業担当者は「コーディネート役がいないと指示をする人が必要になるし、じかに若者とやりとりしてもうまくいかない」という。その上で「変な言い方だが、コミュニケーションは苦手でもきちんと仕事する若者

は大勢いることが分かった」。

この企業では、高校卒業後から10年近く引きこもった男性を中間的就労の後にアルバイトとして雇用するなど、これまでに3人を直接雇用しているという。

ポストする

ポストする