パートや派遣社員ら非正規労働者と正社員の間で不合理な待遇差を禁止する「同一労働同一賃金」が、4月1日から中小企業にも適用される。パートタイム・有期雇用労働法などに盛り込まれたが、「同一」の基準が何を指すのかが曖昧との指摘は根強い。労務担当の職員がいない中小企業も珍しくなく、対応には時間がかかりそうだ。

従業員が少ない中小企業では、正社員と非正規労働者が同じ仕事をすることが多く、昨年4月1日から始まった大企業よりさまざまな点で是正が必要となるとみられる。

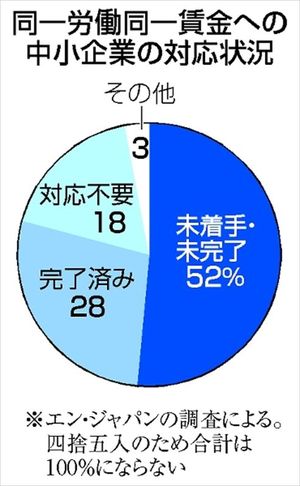

人材サービス業のエン・ジャパンが2月に公表したアンケートでは、52%の中小企業で就業規則の改定などが完了していなかった。対応する上での悩みは「待遇差が不合理であるかどうかの判断」と「人件費の増加」がともに23%で並んだ。

厚生労働省の指針では、不合理かどうかは各種手当や基本給といった待遇ごとに性質や目的に基づき判断する。例えば危険手当では、仕事の危険性が同じ場合は正規と非正規で差をつけてはいけないことになる。

ただ、賞与や基本給は「趣旨・性格に照らして違いがあれば違いに応じて支払う」と抽象的だ。基準を示していない待遇もあり、中小企業の労務担当者からは「どこで線を引けば良いのか分からない」との声も漏れる。

昨年10月に出た最高裁判決では、非正規労働者の扶養手当などの支給を認めたが、賞与や退職金は職務の違いから訴えを退けた。一部の企業には正社員の手当を減らして基準をそろえる動きもあり、賃金カットにつながりかねないとの懸念も残る。

ポストする

ポストする