5月下旬、茂木町内の棚田に、子どもたちのはしゃぎ声が響いた。

「オタマジャクシだ!かわいい」

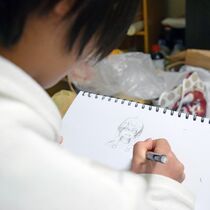

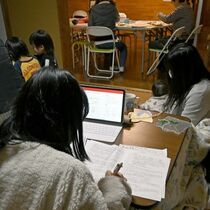

声の主は、宇都宮市が民間団体に運営を委託する「親と子どもの居場所」の一つ、「キッズハウス・いろどり」に通う小中学生たち。経済的に余裕がなかったり、仕事で多忙な親と過ごす時間がなかったり。家庭環境はさまざまだ。

いろどりは、そうした家庭に食事の場を提供するだけでなく、子どもの学習支援や親の相談対応など個々の家庭に合わせてサポートしている。

特に力を入れるのが、月2回ほどの頻度で行う体験活動。この日は居場所が借りた棚田の一角で、田植えから収穫までを行う「お米プロジェクト」の一環として、子どもたちが除草作業に汗を流した。

「(体験を通し)楽しい思い出や、予期せぬトラブルに対処した経験を重ねることが、困難を乗り越える力につながると思う」

運営責任者の荻野友香里(おぎのゆかり)さん(33)は、居場所の活動の中で子どもたちの「生きる力」が育まれることを願う。

◇ ◇

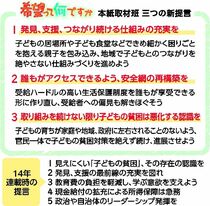

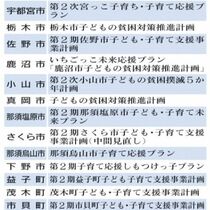

子どもが教育や経験、人とのつながりに恵まれない「関係性の貧困」を解消するための重要拠点とされる、同市の親と子どもの居場所。2020年にいろどりなど2カ所がモデル事業として始まって以降、現在は5カ所まで増え、延べ利用者数は1万5千人を超えた。

市は親と子どもの居場所にとどまらず、支援が必要な家庭を把握する役割も持つ子ども食堂などを含めた居場所づくりを推進する。その現場を支えるための仕組みも整備してきた。

22年に市や商工会議所などが連携して設置した「宮っこの居場所応援連絡会議」は、市民や企業からの寄付の申し出を仲介し、居場所へとつなぐ役割を担う。

「どこへ寄付すればいいか分からない」。そんな市民の声を受け、連絡会議は“善意の受け皿”として機能している。お金や食料の支援だけでなく、民間団体の体験活動の提供や、居場所ボランティアの申し出も相次いでいる。

官民連携の動きは、市民に居場所の重要性をPRする機会にもなっているという。市民を巻き込み、理解を得ることが、行政の施策に継続性と地域への広がりをもたらしている。

◇ ◇

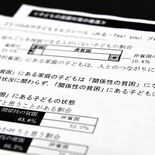

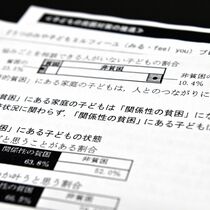

一筋縄ではいかない現実もある。市は6月、23年に行った最新の独自調査の結果を発表した。関係性の貧困率は5年前に行った前回調査の36・4%から、56・4%に上昇。コロナ禍により、子どもと地域の大人のふれ合いが減少した影響が出ていると分析する。

コロナ禍が明け、人々の営みが戻っているとはいえ、失われたつながりの全てが元通りとはいえない。

「だからこそ居場所で、子どもに人との関わりを持たせたい」。関係性の貧困解消へ、市子ども政策課の西山浩一(にしやまこういち課長は居場所づくりをさらに進める必要性を説く。地域とともに、その道筋を探っている。

ポストする

ポストする