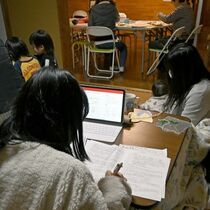

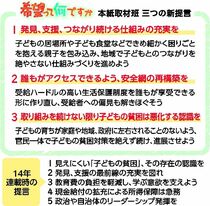

子どもにとって学校や家庭以外の居心地の良い「居場所」の重要性が高まる中、「子どもの居場所の意義を考える」と題したシンポジウムが2日、宇都宮市駒生1丁目のとちぎ青少年センターで開かれた。同市内の子どもの居場所運営者らが、取り組みの中で見えてきた効果や課題を共有した。主催した同市内の認定NPO法人「青少年の自立を支える会」の福田雅章(ふくだまさあき)理事長は「子どもや家庭と関係性を築き、長い時間軸で関わっていくことが大切だ」と訴えた。

シンポジウムは居場所の普及を図るとともに、子どもを家庭で養育するための在宅支援の裾野を広げることを目的に開かれ、関係者ら約60人が参加した。

冒頭、福田理事長が居場所には大きく3類型があることを解説。貧困や虐待といった困難を抱えるなど特定のニーズを持つ子どもに対象を絞って支援するターゲット型、児童館や公民館など全ての子どもを対象としたユニバーサル型、両者がいる子ども食堂や学習支援教室などの混在型があることを説明した。

残り:約 465文字/全文:908文字

下野新聞デジタルに会員登録すると…

- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる

さらにスタンダードプランなら…

- デジタル有料記事の大半が読める

- 教育や仕事に役立つ情報が充実

愛読者・フルプランなら…

- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

ポストする

ポストする