SNSなどで根強い人気がある古墳時代の造形「埴輪(はにわ)」。東京国立博物館は、日本各地から選りすぐりの埴輪を集めた企画展「はにわ」(12月8日まで)を開催中で、話題を集めています。実は、栃木県内にも気になる埴輪がいっぱい。今週は〝推し埴輪〟に出会えるかも?! とちぎの埴輪たちとその魅力を紹介します。

県埋蔵文化財センターの内山敏行さんに聞く

埴輪の楽しみ方

高貴な人ほど精細に表現

現代ではマスコットキャラクターになるなど根強い人気を誇る人物埴輪。県埋蔵文化財センター普及活用課の内山敏行副主幹に人物埴輪の見方や楽しみ方を聞きました。

古墳時代(3世紀中頃~7世紀初め)は、今の近畿地方で小さな国々がまとまり、ヤマト王権が誕生します。そして首長などの有力者が権力の象徴として古墳を築くようになり、県内でもたくさんの古墳が築かれました。古墳の上に人物埴輪が登場するのは5世紀中頃からで、7世紀初めまで盛んに作られていました。

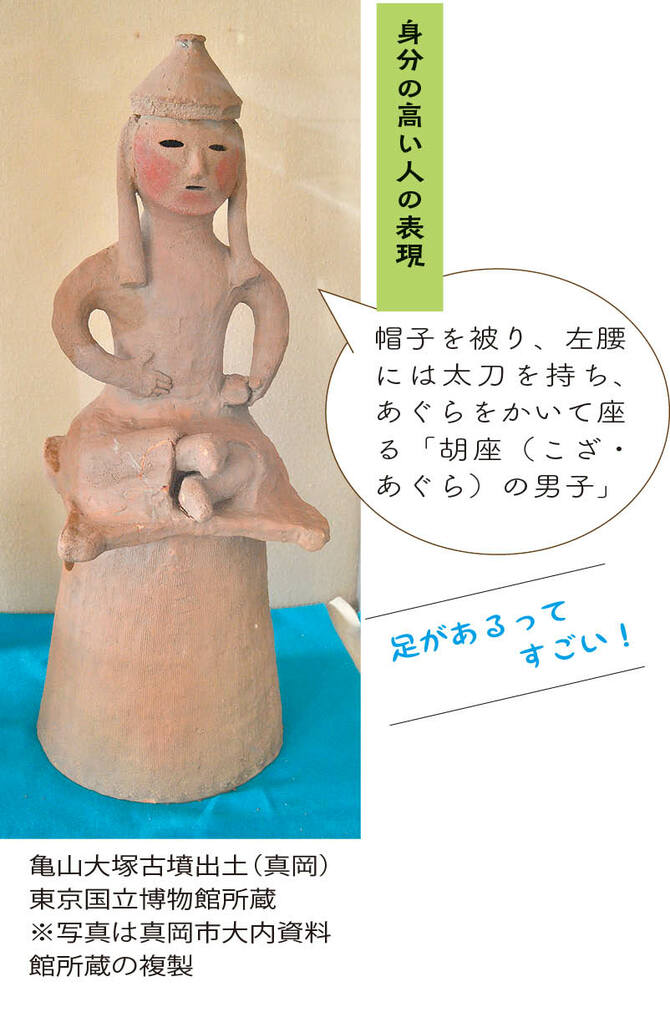

人物埴輪が何を表現しているのかについては諸説ありますが、有力者を中心に身分の高い人から低い人まで表現され、儀式から普段の暮らしまで当時の様子を今に伝えています。

最も身分の高い人は、椅子に座った姿勢で帽子や冠をかぶり足までしっかり表現されています。身分の高い人は全身で表現され、そのほかの埴輪は足の表現がなく、形が省略化されています。博物館などで展示の埴輪を見る際は、そんなところにも注目して楽しんでください。

下野市紫474

☎0285・44・8441

午前9時半~午後4時半(入館は同4時まで)

㊡土曜、祝日、年末年始(祝日が日曜の場合は開館、翌日休)

Ⓟあり

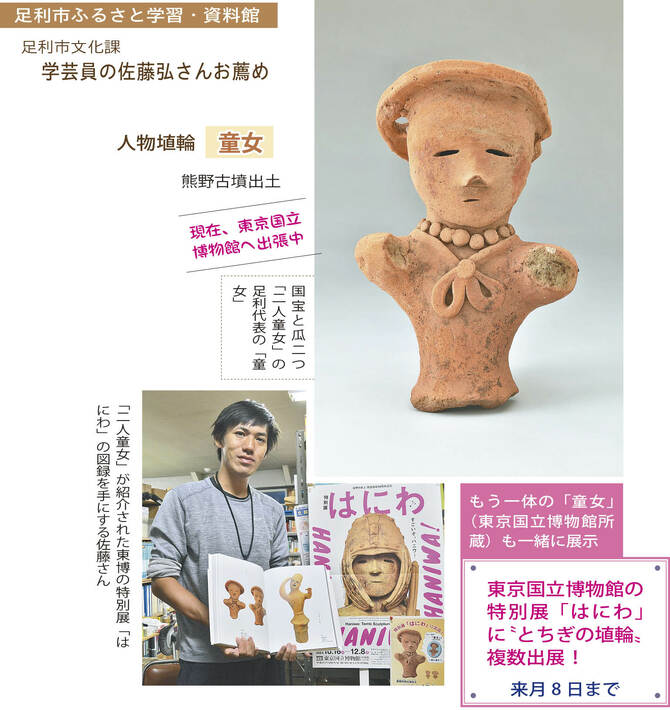

「童女」は1929(昭和4)年に足利市葉鹿町の熊野古墳で2体出土しましたが、1体は東京国立博物館(東博)、もう1体を足利市で保管しています。めったにそろわない2体ですが、東博で現在開催中の特別展「はにわ」では久しぶりに再会し「二人童女」として展示されています。

この埴輪は群馬県綿貫観音山古墳から出土した「三人童女」(国宝)とよく似ているため同じ工人集団によって製作されたものと考えられています。国宝と瓜二つの「二人童女」をぜひ、東博で見ていただきたいです。

来年1月から5月までは九州国立博物館でも展示が行われるため、「童女」が足利に戻るのは来年の6月ごろになります。

足利市小俣町3306

☎0284・62・0246

午前10時~午後3時(入館は同2時半まで)

㊡月曜(祝日は開館、翌日休)、年末年始

Ⓟあり

(問)市文化課☎0284・20・2230

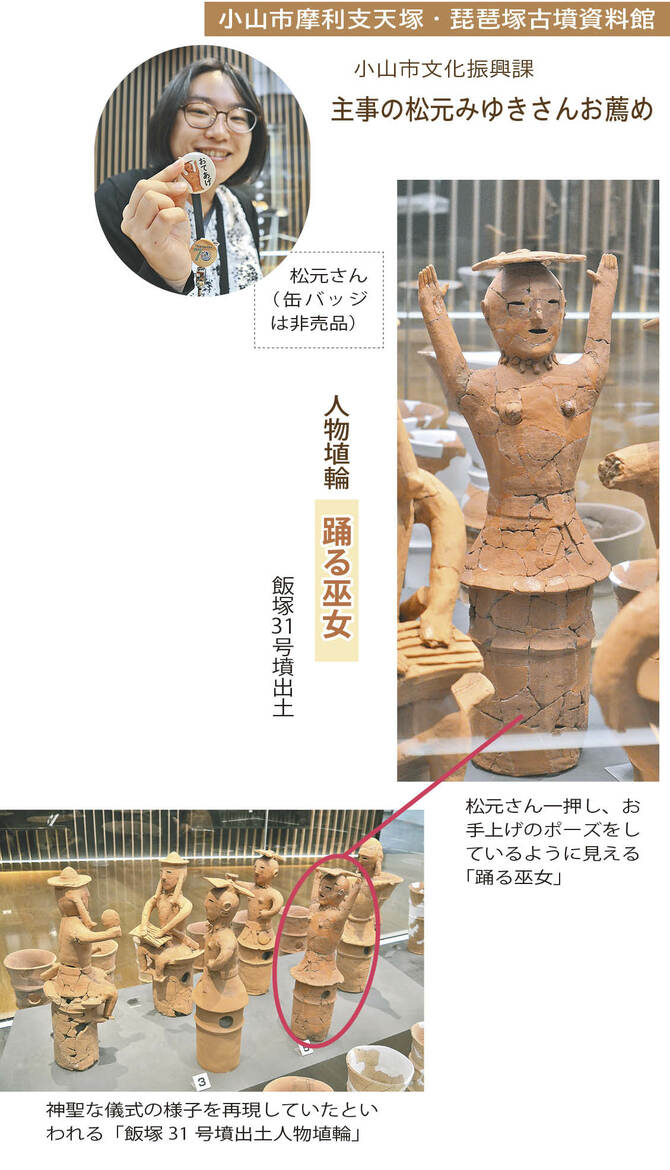

館内の中央に展示されている飯塚31号墳出土の埴輪は、帽子をかぶり軍配を手にして座る男子と琴を弾く男子。音楽に合わせて巫女が舞い酒食を奉仕する神聖な儀式の様子を古墳の上で再現したと考えられています。

身分の高い人を表す軍配を手にした埴輪が被葬者なのか、被葬者の生前の様子なのか、亡くなった時の儀式の様子なのかは分かりませんが、当時のことを知る手掛かりとなる貴重な資料です。

私のお気に入りは、お手上げのポーズをしているように見える「踊る巫女」。自分の中でいろいろ想像しながら見てもらえると面白いと思います。

小山市飯塚335

☎0285・24・5501

午前9時~午後4時半

㊡月曜(祝日は開館、翌日休)、年末年始

Ⓟあり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一度は見てほしいリポーターのお薦め埴輪①

栃木市皆川公民館

踊る埴輪

栃木市教育委員会所蔵

しなやか

おしゃれ女子★

皆川城址のふもとにある公民館の郷土資料展示室で大切にされている〝ミナガワのビーナス〟。埴輪といえば直立姿が思い浮かびますが、少し体にひねりが加えられており、踊っているような流れが感じられます。大きな輪のイヤリングに小さな粒のネックレスを合わせるおしゃれさん。

栃木市皆川城内町699

☎0282・22・1812

午前8時半~午後5時

㊡土・日曜、祝日、年末年始

Ⓟあり ※職員に声をかけて利用窓口で申し込む

(問)市文化課☎0282・21・2497

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

被葬者の生きたストーリー垣間見る

国史跡下野国分寺跡の南西部にある甲塚古墳から発掘された多彩な人物や馬形埴輪を展示しています。中でも機織りをする女性の埴輪2点は全国初の出土事例です。

機織形埴輪は、シンプルな仕組みの原始機と現在も結城紬で使われるタイプの2種類。新旧の埴輪が埴輪の列の中心に配置されていたことから、被葬者は機織りに深い関わりのあった女性ではないかと推測されています。

古墳は演劇の舞台のようなもので、埴輪は被葬者が「生きている時に何をやったか」というストーリーを描いています。甲塚古墳の被葬者は〝新型マシーン〟で仕事をしていたことをアピールしているのではないでしょうか。

下野市国分寺993

☎0285・44・5049

午前9時~午後5時(入館は午後4時半まで)

月曜、第3火曜(休日は開館、翌日休)、年末年始

Ⓟあり

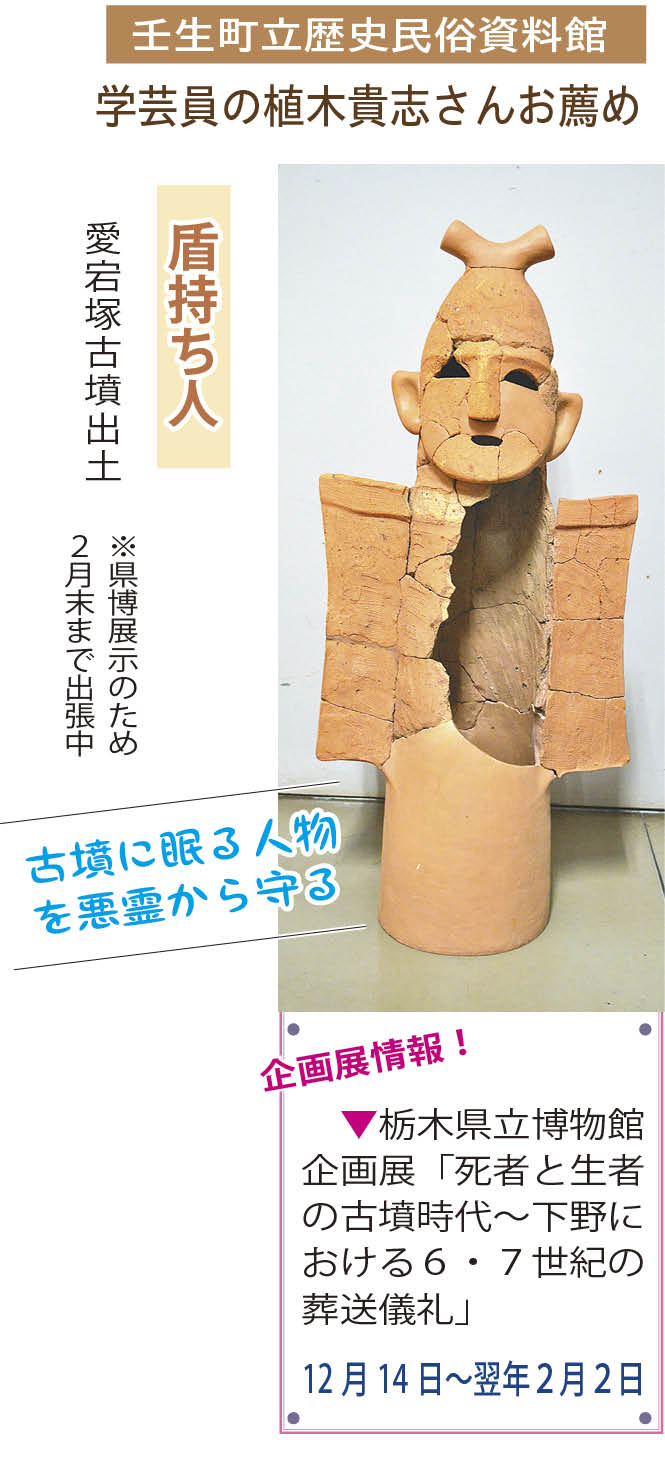

展示のメインは、なんといっても羽生田の富士山古墳から出土した、国内2位で東日本最大の家形埴輪ですが、私が注目している埴輪は「盾持ち人」です。

被葬者を中心に当時の様子を映し出す埴輪とは違い、被葬者を悪霊から守る役割を担うのが「盾持ち人」と呼ばれる埴輪です。古墳の外側を囲うように立て並べられる円筒埴輪の間に置かれることが多く、大規模な古墳になるとたくさんの「盾持ち人」が配置されました。

町中央部を南流する黒川東岸の台地上に造られた前方後円墳「愛宕塚古墳」の周堤からも「盾持ち人」が複数出土しています。被葬者が実力のある人物だったことを静かに物語っているようです。

家形埴輪

壬生町本丸1の8の33

☎0282・82・8544

午前9時~午後5時(火曜は午後1時から)

㊡月曜、祝日(企画展開催中は開館)、年末年始

Ⓟあり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一度は見てほしいリポーターのお薦め埴輪②

佐野市郷土博物館

武人埴輪

七軒町古墳出土

愛らしい

顔立ち♥

東武佐野線佐野市駅近くの七軒町古墳で、ほぼ完全に近い状態で発見された〝ラッキーボーイ〟。きれいに二つに分けた前髪にアーモンド形の目、しずく形の鼻。腰にちょこんと両手を添えた姿がとにかくかわいい。「人形のまち」のルーツはここにあるのかも。

佐野市大橋町2047

☎0283・22・5111

午前9時~午後5時

㊡月曜(祝日は開館、翌日休)、祝日の翌日(祝日の翌日が土日は開館)、毎月末日、年末年始、臨時休あり

Ⓟあり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

買えます! 埴輪や土偶

大塚はにわ店

益子

先代から継ぎ精巧さ追求

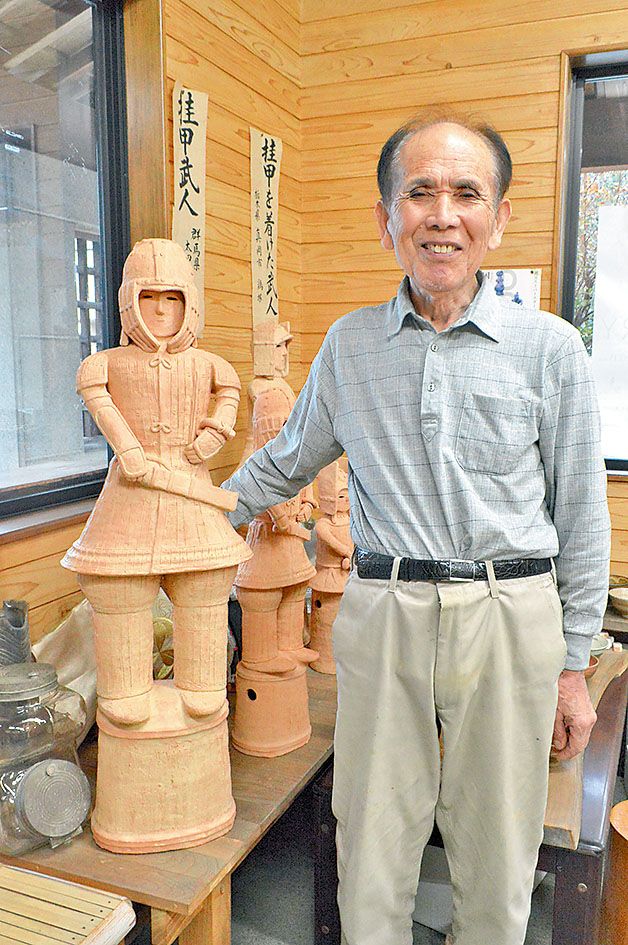

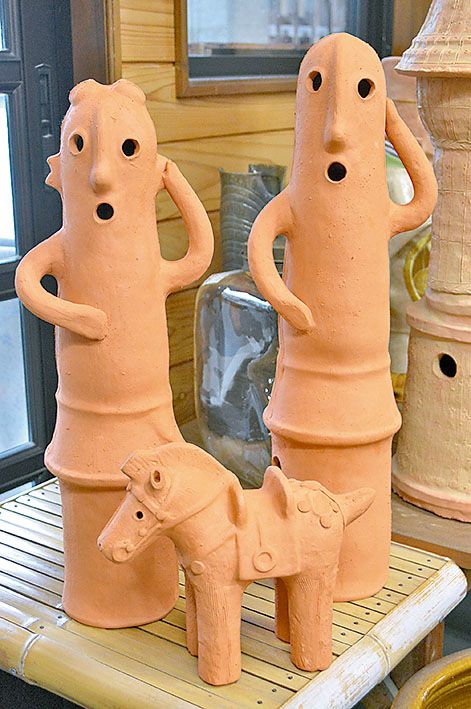

益子焼販売店が軒を連ねる益子町の城内坂にあり、全国からファンが訪れます。器ではなく、埴輪を作り続けて56年、店主で下野手仕事会会員の大塚明さん(76)の力作に出合えます。

元々、益子焼の窯元でしたが、亡き父の一郎さんがお客に頼まれて1960年ごろに埴輪を作り始めたのがきっかけ。益子の粘土を使って手びねりや石こう型で成形し、本物に近い800~850℃で焼いています。

明さんは「本物に一歩でも近づく作品を」と精巧さを追求します。購入した埴輪を庭に置くお客が多く、中にはカラフルに〝絵付け〟する人も。そんなお客たちから届く写真も、明さんの創作意欲をかき立てています。

埴輪は400円から。土偶も制作・販売。

益子町城内坂51

☎0285・72・2637

午前10時~午後5時

㊡不定

Ⓟ5台

ポストする

ポストする