かやぶき屋根の建物や長屋門など備えた旧庄屋や豪商など、「名家」と言われる建物。県内にも重要文化財などに指定されている建物が残っています。今回のとちぎを見るシリーズは、そうした文化財の建物を紹介します。それは「とちぎの原風景」であり、「このまちに暮らす」私たちの歴史の礎でもあるのです。

地域の大黒柱

文化財 名家の建物

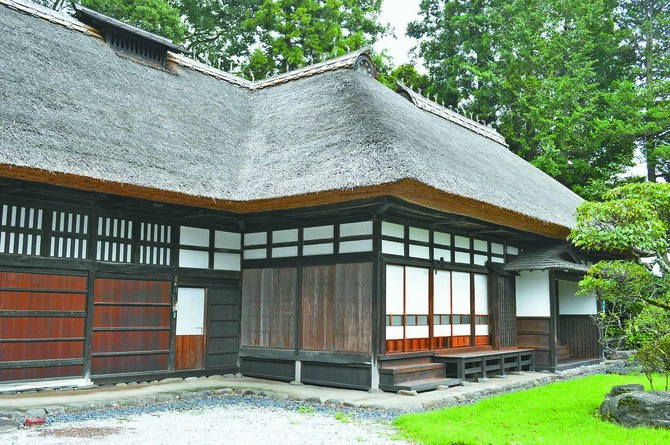

田園風景に溶け込んで

入野家住宅 市貝

江戸時代初期から代々名主を務めた入野家は、天保の飢饉に当たって村民救済のために、1836(天保7)年から41(同12)年までの5年を費やして建設されました。以来、改変が少なく、鈎(かぎ)型の民家の形式をよく残すものとして1968(昭和43)年に主屋と表門が国の重要文化財に指定されました。

また、同家周辺一帯は「とちぎのふるさと田園風景百選」に認定され、風格ある民家と共にかつての田園風景を今に伝えています。

コロナ対策のため、内部開放は12日まで休止。

入場無料

市貝町赤羽2877

☎0285・68・0020

(町生涯学習課文化担当)

県内の民家では最古級

荒井家住宅 矢板

県内の民家で最も古い家と考えられている荒井家住宅。荒井家は江戸時代に庄屋を務めた家柄です。1676(延宝4)年に火災にあったことが所蔵文書に残り、建物細部の手法から判断して、この2、3年後に建築されたものと推測されています。

桁行24・2㍍、梁(はり)間10・3㍍。屋根は寄せ棟造りかやぶきで、この地方の一般的な民家に比べて大型の住宅といえます。古い年代の住宅ですが、当初から土間沿いに2室あり、県北端部のような広い1室ではなく、矢板以南の古い家に多い間取りの特徴を持っています。

1968(昭和43)年4月に母屋と表門が国指定重要文化材に指定。82年から84年にかけて解体、復元工事が行われるまで住居として使用されていました。

見学は事前の予約が必要です。

矢板市立足192

☎0287・43・3247

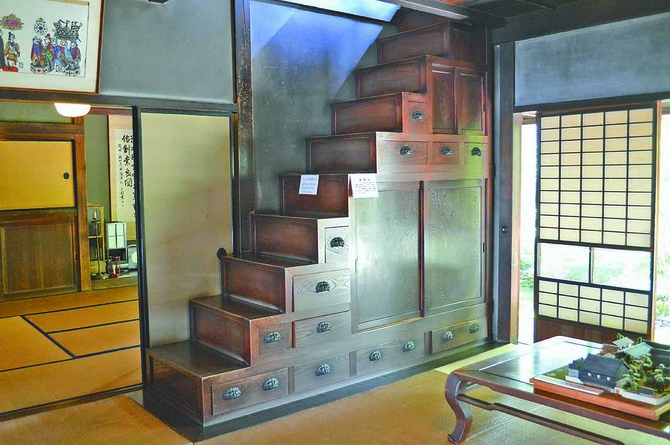

格式感じる「乙型」住宅

岡本家住宅 宇都宮

宇都宮市北東部にある岡本家住宅は、1968(昭和43)年4月25日に、国重要文化財に指定されました。主屋は江戸中期から後期頃に建築され、前後二つの平面を食い違いの乙型に配置しているのが特徴で、屋根は寄せ棟造りのかやぶき、門は長屋門形式になっています。

岡本家は、江戸期に庄屋格組頭を務めた家柄。住宅にも格式が感じられます。

当主の岡本郁男さんは「今後は状況をみながら、語り部の催しなど、活動したい人に利用してもらいたい」と話します。

見学希望は、市教育委員会事務局文化課まで。

☎028・632・2764(市教育委員会事務局文化課)

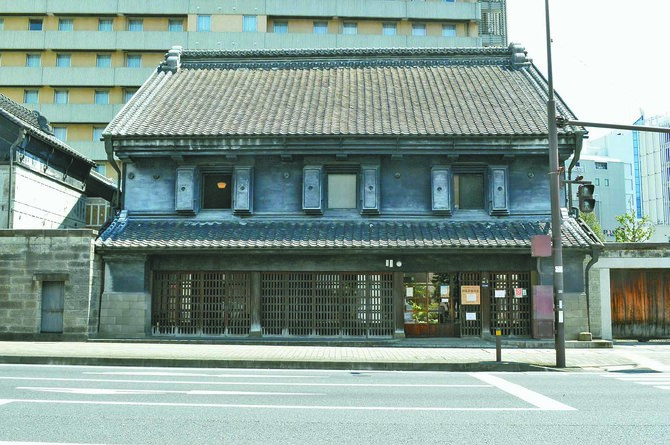

豪商の面影、今に伝え

旧篠原家住宅 宇都宮

大谷石や黒しっくいを使用した外壁、商家を特徴付ける店先の格子を備える旧篠原家住宅。JR宇都宮駅近くの歴史的シンボルとなっています。

19世紀初めごろから、しょうゆ醸造業や肥料商を営んでいました。2000(平成12)年5月25日に国の重要文化財に指定された主屋と新蔵は、1895(明治28)年に建築。店舗と住居を一体化し、耐火性に優れた土蔵造りになっています。

中心にある11㍍を超える大黒柱や梁(はり)、鴨居など構造部分の造りが豪壮で明治時代の豪商の姿を伝える貴重な建造物です。

12日まで臨時休館(休館延長の場合あり)。

宇都宮市今泉1の4の33

☎028・632・2764

(市教育委員会事務局文化課)

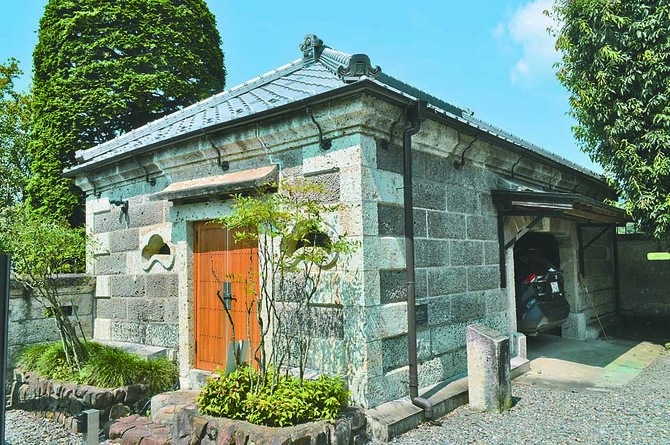

洋風デザイン見どころ

小野口家住宅 宇都宮

江戸時代から長く名主を務めた小野口家。宇都宮近郊における典型的な豪農の屋敷構えを今に伝えています。 1999年に長屋門、前の蔵、旧乾燥蔵、旧堆肥舎、裏の蔵、旧酒蔵の六つの石造建築物が国登録有形文化財に。2006年には石塀が追加登録されました。 各建物は、江戸時代の1825(文政8)年から明治・大正にかけて建てられました。屋敷地の南西に建つ長屋門は、棟木の墨書により1876年(明治9年)に建築。

現在は瓦ぶきの屋根は、当初は石屋根で木造軸組に外壁にはきめの細かい旧今市市板橋で採掘された「板橋石」が張られています。木製のアーチ状出入口など、洋風なデザインに見どころがあります。

見学は団体(10人から)のみ受け付け。要事前予約。

宇都宮市田野町885

☎028・652・0407

ポストする

ポストする