益子焼の伝統と文化が息づく益子町。里山の自然が美しい焼き物の里には、意外に知られていませんが陶芸だけでなく、さまざまな手仕事に携わる作家たちが、数多く活動しています。そんな手仕事のまち・益子から、器以外の作り手を6人、ご紹介します。

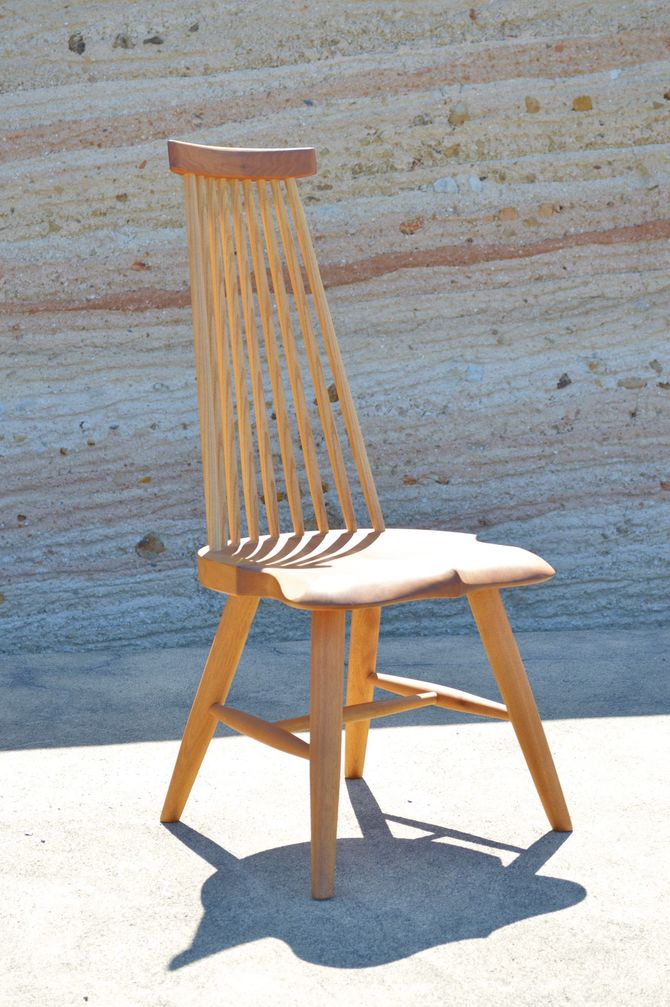

木工作家

髙須義彦さん(52)

萬次郎家具

光と影浮き立つものづくり

里山の風景が広がる同町上大羽に、工房はあります。工房名の「萬次郎」は曽祖父の名前で、お客に覚えてもらえるようにと名付けました。

「ものづくりをなりわいとしたい」という漠然とした気持ちから、40歳を過ぎて大手メーカーを退職。埼玉の職業訓練校の木工工芸科で1年学んだ後、入間の家具工房で3年修業。ものづくりの文化があり、刺激がある益子へ。

制作する家具やテーブルウェアの材料のほとんどは、盛岡市で開催される原木市で仕入れます。ヤマザクラやオニグルミがメイン。自然な色だけでなく、木のタンニンと鉄が反応して黒くなる「鉄媒染」も。

「ものの形は光と影から成っていると思う。ぬくもりだけではない光と影が生まれるような造形。そんな親方の考えがものづくりのベースにあります」

(問)髙須さん☎080・5549・1746。manjirokagu.jp

鉄の素材に魅了され

造形作家

奥住陽介さん(42)

硬いはずなのに、なぜか柔らかい質感を漂わせる鉄のオブジェ。緑青の小さな昆虫から真ちゅうアクセサリー、スリットドラム、大作まで、造形作家として金属工芸をメインにデザインなどの分野でも活躍しています。6年前には、雲巖寺(大田原市)の修復で金工金具の制作も手掛けました。

陶芸家の両親を持ち、陶芸を学ぶために進んだ東北芸術工科大で金属工芸に出合い、目の前で最後まで変化していく鉄の素材感に魅力を感じました。

作品展のほか真ちゅうワークショップも開催。「長く続けるためには自分が楽しんで作らないと」。そのセンスと遊び心で、金属が持つ可能性を追究し続けています。

(問)メールrugen08d@yahoo.co.jp インスタグラムyousukeokuzumi

光があやなす美 楽しむ

ステンドグラス作家

大塚貴子さん(45)

バラ工房

ステンドグラス作家の母の影響を受け、高校生の頃からステンドグラスを制作。本格的に学ぶため、大学卒業後に渋谷にあるステンドグラスアートスクールプロ養成所に通いました。

「時間によって、季節によっても違う。すごくきれいだから、生活の中にステンドグラスがあると楽しい」と目を輝かせ、「出来上がりを予想しながら組み立てていくけれど、テーブルから上げて光を通した時に思い通りになっていると最高」。

ところが3年前に乳がんが分かり手術。何もせずに過ごした日々。その間、家族や友人たちの支えがあり昨年から再び制作をスタート。「作品からみんなに楽しさや元気を分けてあげられたら。今がすごく楽しい」と話します。

(問)バラ工房☎0285・72・9111。

日常の用に〝伝統の青〟を

染色家

藁谷誠さん

藍染 わらたに

工房の庭先で初夏の風に揺れるストール。藁谷さんの藍染めは天然藍から生まれる藍色の美しさが魅力。伝統技法にこだわり、化学薬品を一切使用しない「天然灰汁発酵建藍染め」という手法で制作しています。

大学卒業後、システムエンジニアとして勤務。デニムが好きで国内の産地、岡山県倉敷市児島で藍染めを知ったことがきっかけに。東京都青梅市の工房「壺草苑」で約4年働き、2年前に益子で独立しました。

里山の景色、それぞれの価値観で生きている人々。「住んでからよりいいなと思う」。衣類の藍染めも行っており「藍染めを日常的に使ってもらいたい。色がさめたら染め直して長く使ってほしい。自分の作ったものが100年後も使ってもらえたら」。

(問)メールwaratani045@gmail.com インスタグラムwaratani_

都度精一杯…一意専心の技

染織家

箱田侑子さん(74)

織工房 はこだ

「手仕事は時間がかかるもの。手を抜くと後がこわいの。だから、その都度精一杯」。綿から糸を紡ぐ糸作りから始まり染め、織りまで全ての工程を1人でこなします。

一歩先を考えて行う作業。「自分のリズムで楽しくやっているから続けてこられた」と穏やかな笑顔を見せます。

着物が好きで、自分で織った着物を着たいとの思いから、茨城県結城紬(つむぎ)織元で織りを習った後、益子の日下田藍染工房の日下田正さんに染めと織りを学びました。

軽やかで美しい着物や帯、ストール。細い糸を好み、できるだけ透明感のある色へのこだわり。タイミングを逃すときれいな色が出ない草木染の中でも、限られた時期の藍の生葉染めはセージ色が爽やかな美しい色。箱田さんの大好きな色です。

(問)箱田さん☎0285・72・9072。

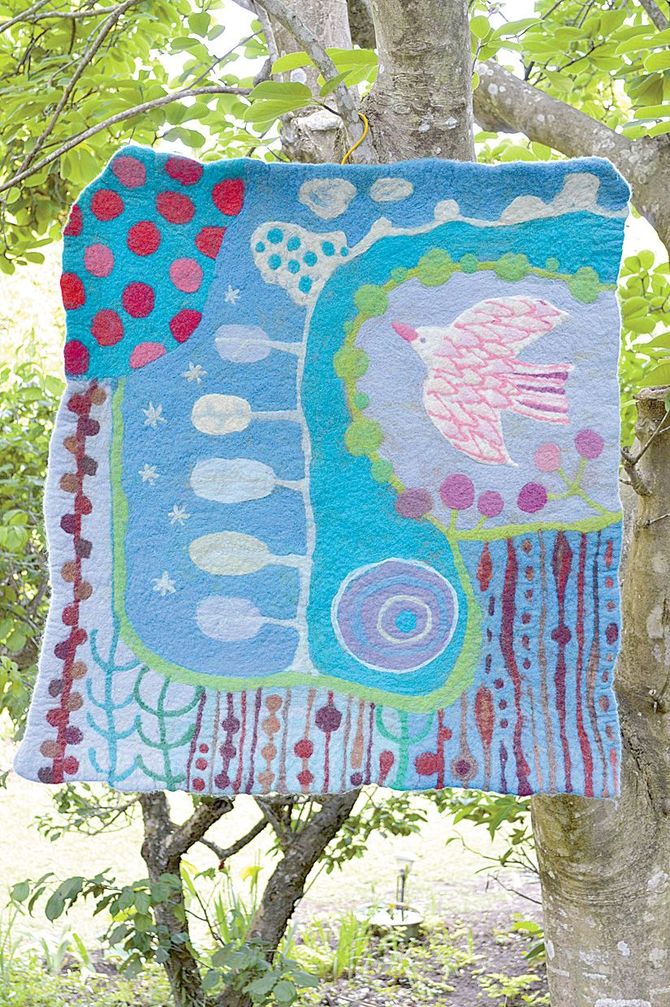

ふわふわ~わくわく彩りに

羊毛フェルト作家

ナリヨシアヤナさん(49)

毛糸から広がるカラフルで自由な表現の世界。愛らしくも個性的な動物たちのオブジェやタペストリー、バッグなどの作品は「自分が好きなもの」。

益子で陶芸家の両親のもとに生まれ育ちました。富山ガラス造形研究所を卒業し、ガラス作家に。12年のガラス制作の後、偶然入った手芸店でのふわふわの羊毛との出合いをきっかけに独学で制作をスタートしました。

ウール100%の毛糸をお湯と中性洗剤でこすってフェルトにしますが、毛糸が一体化してかたまりになる現象が不思議で「やってみたい」という思いを持ちました。

作る中で最も楽しんでいるのが「色の組み合わせ」。その楽しい彩りが真っすぐ伝わってきます。

(問)インスタグラムのDMから。@ayanariyoshi

ポストする

ポストする