8月20日は「埴輪の日」です。埴輪が出土するのは古墳です。県内では4世紀から7世紀にかけて、確認されているだけで5000基以上、推定で7000基余りが築かれたといわれています。

せっかくの夏休みに、下野の古代に思いをはせ、古墳や埴輪と〝対面〟してみては。初めて行く人でも分かりやすい県内のお薦めの古墳を県埋蔵文化財センター整理課の内山敏行副主幹に教えていただきました。

県埋蔵文化センターの内山敏行さんに聞く 県内お薦め古墳

古墳は3世紀ごろ、近畿地方を中心とする有力な人の墓として前方後円墳が築かれたのが始まりです。

県内では4世紀頃に大型前方後方墳が造られるようになります。大田原市の上・下侍塚古墳は水戸黄門(徳川光圀)が日本で初めて発掘調査をしたことでも知られます。近くになす風土記の丘湯津上資料館があります。

5世紀に入ると前方後円墳が出現。宇都宮市の塚山古墳は墳長98㍍の大型前方後円墳で3世代の王様の墓だと言われています。

6世紀には古墳の数が一気に増え、埴輪もたくさん立てられるようになります。小山市の「琵琶塚古墳」は墳長125㍍の大型前方後円墳で、高さ11㍍の墳頂に登ることもできます。昨年には古墳資料館もオープンしました。

7世紀の初めに前方後円墳は造られなくなり、円墳や方墳が増えていきます。足利市の「口明塚古墳」は、直径48㍍の円墳で外から石室内を見ることもできるので、興味が湧くことでしょう。

● 栃木県埋蔵文化財センター ●

下野市紫474☎0285・44・8441

午前9時半~午後4時半(入館は午後4時まで)

土曜、祝日、年末年始休

(日曜が祝日の場合は開館、翌日休)

Ⓟあり。

個性豊か 貴重なとちぎの埴輪 個性豊か 貴重なとちぎの埴輪

|

摩利支天(まりしてん)塚・琵琶塚古墳は、どちらも墳丘長120㍍を超す県内最大級の前方後円墳で、この地域を治めていた豪族2代の墓と考えられています。西側には豪族に仕えていた有力な集団の古墳が100基以上集まる「飯塚古墳群」があります。

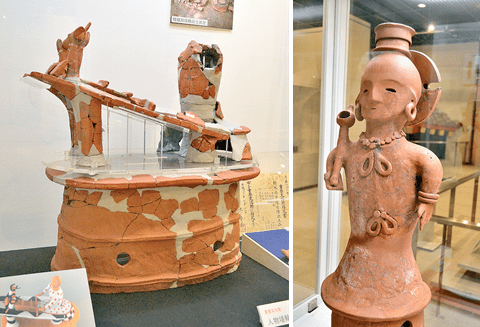

資料館では「飯塚31号墳」から出土した椅子に座る男子を中心に琴を弾く男、酒食を捧げる巫女(みこ)など儀式を再現した埴輪群のセットを見ることができます。

午前9時~午後4時半 月曜、祝日の翌日、年末年始休

Ⓟ39台、大型2台、身障者1台

甲塚(かぶとづか)古墳から日本で初めて出土した機織(はたおり)形埴輪をはじめ大形の馬形埴輪や人物埴輪が展示されています。

白地に赤の水玉模様の彩色が残る女性埴輪は、かなりおしゃれな表現。「被葬者はヤマト政権に布を納めていたような有能な機織り集団の女性リーダーだったのでは」、という説も。機織形埴輪はまもなく修理に出る予定なので、見たい方はお早めに。

彩色された馬形埴輪のレプリカは道の駅しもつけで見ることができます。

月曜(休日の場合は翌日休館)第3火曜(休日の場合は開館)

休日の翌日 (土・日曜、休日の場合は除く)年末年始休

Ⓟあり

富士山古墳は、町の北西部、羽生田地区にある直径86㍍の大形の円墳。資料館には墳頂部から出土した2棟の家形埴輪とさしば形埴輪をセットで展示しています。

高さ168㌢の「入母屋造りの家」は、大阪府にある今城塚古墳から出土した高さ170㌢の家形埴輪に次ぐ大きさ。「円柱をもつ家」は、屋根の上に13本の堅魚木(かつおぎ)がのり、両端には千木(ちぎ)が延び、すでに神社建築が確立されていたことが分かります。

午前9時~午後5時(火曜は午後1時から)

月曜、祝祭日、年末年始休 Ⓟあり

行基平山頂古墳は、足利織姫神社の北側、両崖山へ続く登山道の途中にある全長42㍍の前方後円墳です。2012~15年にかけて発掘調査が行われ、人物や動物に加えて小像やミニチュアなど非常に珍しい埴輪が多数出土しました。

中でも人面付円筒埴輪は、栃木と群馬だけでみられるとても珍しい埴輪です。最近の発掘では7基の人面付円筒埴輪が出土しましたが、その最大の特徴は、一つとして同じものがないということ。顔のつくりや線刻、彩色、武具の表現に多様性が見られます。一つの古墳にバリエーションに富む複数の人面付き円筒埴輪が配置も分かる状態で発見されたことは考古学的にも大きな発見です。

午後1時~同4時

日曜、祝日、年末年始休 Ⓟあり

ポストする

ポストする