脳卒中から命と健康を守ろう

症状や対処法の正しい知識を

「脳卒中」は、脳の血管が詰まったり(脳梗塞)、破れたり(脳出血、くも膜下出血)する病気です。県民の死亡原因で第3位、寝たきりになる原因では第1位となっています。脳卒中を予防する方法、そして発症した時の症状や対処法を知っておくことが大切です。正しい知識を身につけ、あなた自身と大切な家族の命と健康を守りましょう。

例えば、あなたの家族が「言葉がうまく出てこない」状態だと気づいた時、あなたはどうしますか。「気のせいかな」「疲れているだけだろう」と勝手に決めつけて受け流してしまったり、「後で病院に連れて行こう」と様子を見たりすると重大な結果を招きかねません。その症状は脳卒中の症状かもしれないからです。

脳卒中には、①顔の片側が下がる、ゆがみがある②片腕に力が入らない③言葉が出てこない、ろれつが回らない④片方の目が見えない、モノが2つに見える、視野の半分が欠ける⑤力は入るのに立てない、歩けない、フラフラする⑥経験したことのない激しい頭痛—などの症状があります。

治療の遅れが命取り

脳梗塞の場合、発症後4時間半以内でないと最新の治療である「t—PA静注療法」が受けられません。その治療の準備には1時間程度かかり、加えて発症3時間から4時間半の場合は治療の適応が厳しくなるため、できる限り早期の受診が望まれます。ところが、本県では発症から3時間以内に受診した脳卒中患者は3割以下というのが現状です。受診の手段を見ると、「救急車」は約43%にとどまり、第2位が「自家用車など」の約35%となっています。救急搬送による早期受診の有無が明暗を分けるケースが少なくありません。

普段から脳卒中の症状を覚えておき、サインに気が付いたらためらわず、1秒でも早く119番して救急車を呼びましょう。

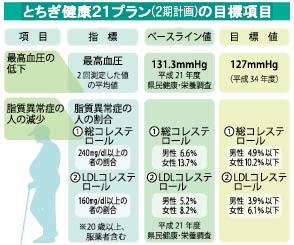

動脈硬化は、動脈が老化によって硬くなったり、コレステロールなどがたまって狭くなり、血液が流れにくくなった状態をいいます。動脈硬化を引き起こす危険因子には、高血圧、糖尿病、脂質異常症(コレステロールなど

が高いこと)、喫煙、多量の飲酒、肥満などが挙げられます。このため、例えば血圧が高くなればなるほど脳卒中のリスクが高くなり、最高血圧を10㎜Hg下げると危険性が約30%減少することが知られています。

が高いこと)、喫煙、多量の飲酒、肥満などが挙げられます。このため、例えば血圧が高くなればなるほど脳卒中のリスクが高くなり、最高血圧を10㎜Hg下げると危険性が約30%減少することが知られています。

予防の第一歩は生活習慣の改善

脳卒中を予防するためには、生活習慣の改善が非常に大切です。

栄養バランスのとれた食事を心がけ、特に塩分の摂り過ぎに注意しましょう。また、適度な運動によって高血圧や糖尿病などの生活習慣病を予防するだけでなく、血圧値や血糖値などの改善も見込めます。まずは息がはずむ程度の速度で1日30分〜60分程度歩くことから始めてみましょう。

さらに喫煙は脳卒中のリスクを高めます。しっかり禁煙するとともに、受動喫煙(他人のたばこの煙を吸わされること)をしないようにしましょう。

生活習慣の改善は一人で行うのはなかなか難しいもの。家族や地域ぐるみで協力し合いながら生活習慣を改善していきましょう。

ポストする

ポストする