日光彫の可能性を信じて

日光東照宮が作り替えられた江戸時代、全国から集まった彫刻師たちが余暇に作ったのが始まりといわれる日光彫。日光市の「平野工芸」では日光彫初の女性職人平野秀子さんと娘の央子さんが、その伝統技術を守り、継承しています。かつて東照宮近くに出していた店は、東日本大震災の影響で閉店。「これから先、日光彫は先細っていくのでしょうね」と嘆く秀子さん。それでも「前進あるのみ」と声をそろえ、日々作品づくりを続ける2人。その言葉に込められた思いをうかがいました。

秀子さん 自分が子どもの頃は日光彫の全盛期。手伝うことが生活の一部でした。高校卒業後に進路を考えた時、「自分が継がなければ平野工芸が終わってしまう」、そう考えたら「自分がやっていかなくては」と思い、父親の下で学びました。27歳の時、初めて「給料」としてお金をもらった時に「職人として認めてもらえた」とうれしかったのを覚えています。

央子さん 大学卒業後、いくつかの職を経験しましたが、小さい頃から職人としての母の姿を見てきて「手に職を付けることの大切さ」を感じ、また「自分の家の仕事がなくなってしまうのはさみしい」と思いました。それがたまたま彫刻で日光彫だったということです。こういう家に生まれたから、「当たり前」という気持ちですかね。

●作品づくりで大切にしていることは。

●作品づくりで大切にしていることは。

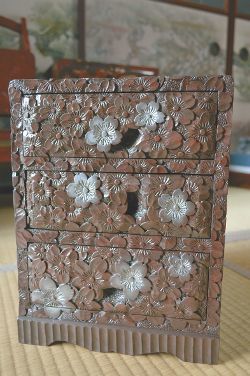

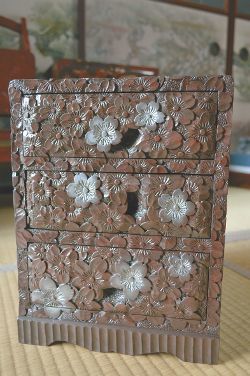

秀子さん 昔は値段に応じて彫刻をしていたのですが、うちは「彫刻屋」として「彫刻はいくらでも施す」という気持ちでやっています。見た人から「こんなに彫り込んだ日光彫は見たことがない」「彫刻は機械でやっているの?」などと言われることもあり、職人冥利(みりょうり)に尽きますね。

央子さん 今までは、木地に対してどういう図柄を彫っていこうかを考えていましたが、今は木地全体のフォルムを生かした彫刻を考えています。実用品としてはもちろん、アートとしての作品も作っていきたいです。

央子さん 5年ほど前から、全国の百貨店や物産展で実演販売をするようになり、日光彫の魅力をたくさんの人に発信できるようになりました。 良い作品は値段に関係なく買ってくれる人がいることを知り、まだまだ日光彫の可能性を感じることができました。伝統を大切にしつつ、全国のさまざまな伝統工芸とのコラボにも挑戦して、「どうしてもほしい」と思ってもらえる日光彫を生み出していきたいです。

良い作品は値段に関係なく買ってくれる人がいることを知り、まだまだ日光彫の可能性を感じることができました。伝統を大切にしつつ、全国のさまざまな伝統工芸とのコラボにも挑戦して、「どうしてもほしい」と思ってもらえる日光彫を生み出していきたいです。

秀子さん 自分で漆塗りもやるようになりました。好きなように漆をかけて、作品がどのように化けるのか、毎回わくわくしています。彫刻職人として日光彫に携わってきましたが、新たな角度から日光彫の魅力を知ることができた今が一番楽しいです。オンリーワンの作品を作り続けていきたいです。

平野工芸

☎0288・54・1014

日光東照宮が作り替えられた江戸時代、全国から集まった彫刻師たちが余暇に作ったのが始まりといわれる日光彫。日光市の「平野工芸」では日光彫初の女性職人平野秀子さんと娘の央子さんが、その伝統技術を守り、継承しています。かつて東照宮近くに出していた店は、東日本大震災の影響で閉店。「これから先、日光彫は先細っていくのでしょうね」と嘆く秀子さん。それでも「前進あるのみ」と声をそろえ、日々作品づくりを続ける2人。その言葉に込められた思いをうかがいました。

| 平野秀子(ひらの・ひでこ) 1950年、日光市生まれ。 女性初の日光彫職人で「平野工芸」3代目。2004年、県伝統工芸士認定。 |

平野央子(ひらの・ちかこ) 1974年、日光市生まれ。東京都内の美術大学卒業後、27歳でUターン。 母のもと日光彫職人としての腕を磨き今年で15年。「平野工芸」4代目。 |

●日光彫の特徴を教えてください。

秀子さん・央子さん 「トチノキ」や「カツラ」などで作られた盆や菓子器、タンスなどに、先端がカギ状になった「ひっかき刀」と呼ばれる彫刻刀で、ボタンやサクラ、キクなど日光の社寺に使われている植物をモチーフに彫刻します。さらに、木地をたたく「石目打ち」をし、漆料を染み込ませて彫刻を浮き立たせるのが特徴です。

木地を作る木地師、彫刻師、表面に漆を塗る塗師の三つの分野の職人で作り上げていて、全盛期には旧日光市内に400人ほどの職人がいましたが、今では彫刻職人でさえ10人ほどしかいません。

秀子さん 自分が子どもの頃は日光彫の全盛期。手伝うことが生活の一部でした。高校卒業後に進路を考えた時、「自分が継がなければ平野工芸が終わってしまう」、そう考えたら「自分がやっていかなくては」と思い、父親の下で学びました。27歳の時、初めて「給料」としてお金をもらった時に「職人として認めてもらえた」とうれしかったのを覚えています。

央子さん 大学卒業後、いくつかの職を経験しましたが、小さい頃から職人としての母の姿を見てきて「手に職を付けることの大切さ」を感じ、また「自分の家の仕事がなくなってしまうのはさみしい」と思いました。それがたまたま彫刻で日光彫だったということです。こういう家に生まれたから、「当たり前」という気持ちですかね。

●作品づくりで大切にしていることは。

●作品づくりで大切にしていることは。秀子さん 昔は値段に応じて彫刻をしていたのですが、うちは「彫刻屋」として「彫刻はいくらでも施す」という気持ちでやっています。見た人から「こんなに彫り込んだ日光彫は見たことがない」「彫刻は機械でやっているの?」などと言われることもあり、職人冥利(みりょうり)に尽きますね。

央子さん 今までは、木地に対してどういう図柄を彫っていこうかを考えていましたが、今は木地全体のフォルムを生かした彫刻を考えています。実用品としてはもちろん、アートとしての作品も作っていきたいです。

●「日光彫は先細り…」とおっしゃるわけは。

秀子さん 「ないない尽くし」だからです。日光彫の木地は県木である日光産の「トチノキ」が使われていましたが、今ではほとんど姿を消してしまいました。また、後継者を育成する環境もなく、日光彫を継承していくための材料も人材も「育てる」ことをしてこなかったのです。どちらも自分たちが育てるべきものだったのにと悔やまれます。

央子さん 5年ほど前から、全国の百貨店や物産展で実演販売をするようになり、日光彫の魅力をたくさんの人に発信できるようになりました。

良い作品は値段に関係なく買ってくれる人がいることを知り、まだまだ日光彫の可能性を感じることができました。伝統を大切にしつつ、全国のさまざまな伝統工芸とのコラボにも挑戦して、「どうしてもほしい」と思ってもらえる日光彫を生み出していきたいです。

良い作品は値段に関係なく買ってくれる人がいることを知り、まだまだ日光彫の可能性を感じることができました。伝統を大切にしつつ、全国のさまざまな伝統工芸とのコラボにも挑戦して、「どうしてもほしい」と思ってもらえる日光彫を生み出していきたいです。

秀子さん 自分で漆塗りもやるようになりました。好きなように漆をかけて、作品がどのように化けるのか、毎回わくわくしています。彫刻職人として日光彫に携わってきましたが、新たな角度から日光彫の魅力を知ることができた今が一番楽しいです。オンリーワンの作品を作り続けていきたいです。

平野工芸

☎0288・54・1014

ポストする

ポストする